住友商事 「抜擢なし」デキる人は辞めて行くお役所的な組織

|

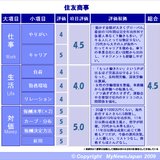

A 優良企業 A 優良企業【よくばり型】 (仕事4.5、生活4.0、対価5.0) |

- Digest

-

- “勝間さん”は相手にされない

- 1人の判断で決まっちゃう一次面接

- 増える女性、理系、キコク

- 地味な仕事の積み重ね、クレームとの闘い

- 20代で7割がたは海外に2~3年駐在

- 出向から帰ってくると仕事がつまらない

- 僕たちはこんなに働いてない

- 社民的な発想が随所に

- 金属がエリート

- 住宅補助はゼロに

- 先祖がえりする商社

- 働きたくても「20時に帰れ」

- 「冷静と情熱の間」な社員たち

【Digest】

◇“勝間さん”は相手にされない

◇1人の判断で決まっちゃう一次面接

◇増える女性、理系、キコク

◇地味な仕事の積み重ね、クレームとの闘い

◇20代で7割がたは海外に2~3年駐在

◇出向から帰ってくると仕事がつまらない

◇僕たちはこんなに(貰えるだけ)働いてない

◇社民的な発想が随所に

◇金属がエリート

◇住宅補助はゼロに

◇先祖がえりする商社

◇働きたくても「20時に帰れ」

◇「冷静と情熱の間」な社員たち

“勝間さん”は相手にされない

従って、昨秋のリーマン・ショック以来の世界的な金融収縮にともなう不況も、会社の姿勢は、チャンスととるよりも、手を出すな、という感じなのだという。「しかも、それを受けて、住商の人は、素直に『そうか、待とう』という人が多いんです。良い意味で、『面白みが無い会社』と思いながら、働いてます」(中堅社員)。良い意味とは、血気盛んに攻め込まないから、堅実で安定していることを指す。

こうしたカルチャーでは、なかなか新事業は出にくい。たとえば三菱商事では、社内ベンチャー的な役割を担う「新機能グループ」があり、「ローソン」の新浪剛史社長や、「スープストック東京」を立ち上げた遠山正道社長など、40代で抜きん出てくる人がいる。だが、和を乱さない住商に、その気配はない。「社内ベンチャーが出てくる気がしない。工具などのネット販売を手掛ける住商グレンジャー(現MonotaRO)くらいじゃないですか。新しい方向に行きたい人は抑えられる」(元社員)

「うちは鉄なんです。加藤社長も岡会長も、本流の鉄(金属事業部門)出身。もともと金属の専門商社から始まっている、という意識があります」(中堅社員)。確かに部門別収益でも、資源バブルで潤った「資源・化学品」を除くと「金属」がトップだ(2009年3月期)。つまり、もともとのカルチャーとして金属の貿易で地道に稼ぐ堅いところがあり、社訓にも、住友家の家訓から伝わる「浮利を追わず」がある。そのため住商は、俗に「石橋を叩いても渡らない」などと言われてきた。

さらに決定的だったのが、96年に約2800億円の損失を出した銅不正取引事件(投機的取引で出した損失を取り戻すため簿外で不正を繰り返し損失を拡大させた)だ。その後、リスク分析を徹底的に行うようになり、「リスク・リターン」を指標化して評価する仕組みを他社に先駆けて導入。手堅さ(逆に言うと、面白みのなさ)は仕組み化された。

リスクをとらずに1番になるのは難しいが、それでよしとするのが住商。内輪で盛り上がることを好み、一位に立つ気があまりない。「いつも3番手を目指している感じがある。たとえば取引先の部長が『商社飲み』で4社の担当者らを集めて、一番飲んだやつに仕事つけてやる、となると、最初から3番狙い。双日に勝てればいいや、という感じです。一方、自分が上に立ってないと嫌だ、という人が三菱には多いし、物産は、和はいらない、という感じ」(元社員)

もちろんコンプライアンスにも厳格だ。「無駄に厳しすぎると思う。通関で修正申告する際に、社内でかなり上のほうの人から承認を得なければいけない(許可を得なければいけない)、とか…」(中堅社員)。経営陣は二言目にはコンプライアンスで、年頭の挨拶でも必ずコンプライアンスを力説するのだという。「2年ほど前、寮で常習的に女性を連れていた男性社員が、社長に『クビにしろ』と言われて、結局、退寮処分になったことがある」(若手社員)

リスクやコンプライアンスに敏感な商社マンはストレスがたまるのか、2006年8月、ナンパに失敗した総合職社員(97年入社)が、腹いせに女子大生のシャツをめくって胸をもみ逮捕されるという事件も起き、さすがに降格となったという(同社ではこのくらいしないと降格にならない)。

幾重もの社内審査が必要となると、ビジネスのスピードは犠牲になる。しかも余計なリスクはとらず、慎重。そのためベンチャー志向を持つ人が、社内にとどまって住友ブランドで勝負するよりも、社外に出たほうが成功しやすいと考えるのは自然なことだ。突出した人材は、辞めてしまう。

結果、住商はそれなりに人材を輩出している。グロービス社長の堀義人氏、我究館会長の杉村太郎氏のほか、若手ではアライドアーキテクツ社長の中村壮秀氏(97年入社)、サイバーエージェント常務の中山豪氏(98年入社)、シブヤ大学学長の左京泰明氏(2003年入社)などがいる。

一方、社会的に関心の高い天下り問題では、防衛省出身者の天下りは普通に受け入れており、顧問としてやってくるという。「顧問室に、週に数回、来るか来ないかです。陸・海・空と、それぞれ天下りがいました」(元社員)。天下りの受け入れによる癒着は、住商のコンプライアンス上、「浮利」にあたらず、引っかからないようなのである。

1人の判断で決まっちゃう一次面接

同社の採用活動は、春先のOB訪問あっせんから始まる。会社が同じ大学を卒業した社員を学生に紹介するケースは、いまどき珍しい。もちろん会社を通さずに個人的にアポをとって話を聞きに行っても構わない。

「年間で、会社経由で10人、経由しないで10人、という感じでしょうか。人事部からは、推薦したい人がいたら出すように言われていますが、私自身、数人出しましたがみんな一次で落ちてましたから、あまり選考とは関係ないでしょう。最後に迷ったときに参考にするくらいだと聞いています」(若手社員)

OB訪問は、採用においてはこの程度の役割しかないため、情報収集に専念したほうがよい。マイナス評価はつかない。

書類審査を経て、一次面接からが実際の選考。2009年度採用の一次面接は、1:1だった。これは入社11年目以降の、まだ労組を抜けていないが一応管理職クラスになっている社員(課長、部長クラスではない30~50代)が担当する。15分話して、5段階で評価が下される。同時に筆記試験も受ける。

その評価基準は、何なのか。実際に面接官を経験したことがある中堅社員によれば、

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り11,896字/全文14,540字

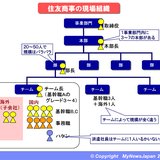

住友商事の現場組織

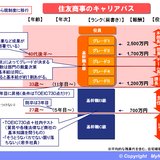

住友商事のキャリアパスと報酬

評価詳細&根拠

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

住友商事は2021年4月から新制度を導入。管理職を「アドバンスト・プロフェッショナル」と名付け、従来は新卒で入社してから管理職になるまで8年は必要だったが、それを最短で5年程度に短縮した。制度上は20代で管理職クラスに抜擢される仕組みになった。

確かに、リーマンショック後の不況と円高による海外企業買収のチャンス到来時も、他社に比べて住商は積極的ではない。わが社ながらと歯がゆい。一気にジャンプアップを狙う逆張りの思想はあまり無い。

豚インフルや汚染米の印象が強くて優良とは思えません。

バランスの住商と伺いましたが、裏を返せば上昇志向が少ないということですね。平和であるとは思いますが…

記者からの追加情報

会員登録をご希望の方は ここでご登録下さい

企画「ココで働け!」トップ頁へ

新着のお知らせをメールで受けたい方は ここでご登録下さい

サンプル記事をご覧になりたい方は、こちらへ

■趣旨に賛同いただき、社員を紹介または取材を受けていただける方には、

会員IDおよび薄謝進呈いたします。ご協力をお待ちしております。

ご連絡先E-mail:info@mynewsjapan.com