過労死リスク高い管理職 労災認定率ワースト1、平均の4倍

|

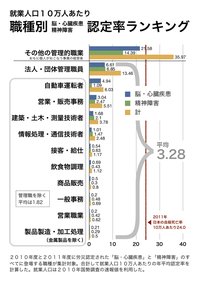

| 就業人口10万人あたりの職種別「脳・心臓疾患」「精神障害」認定率ランキング。被雇用者では管理職が一番高いが、全体で高いのはダントツで自営業者。 |

財団法人「労務行政研究所」の11月5日の発表によると、同研究所が今年5月から7月にかけて実施した「労働時間・休日・休暇等に関する実態調査」で、管理職の残業代など支給実態を聞いたところ、部長クラスに残業代を払っていない会社が95%に達し、89%は課長クラスにも残業代を払っていなかった。

調査は、上場企業3455社と、資本金5億円以上で従業員500人以上の非上場企業311社の計3766社を対象におこなわれ、回答のあった233社を集計したという。

2008年に「名ばかり管理職」が問題になったように、労働基準法は41条2号で、「監督若しくは管理の地位にある者」は、週40時間といった労働時間の適用対象外となっている。

|

労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外) この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者 二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの |

本来は(法的には)仕事の中身によって決められなければならないが、「監督若しくは管理の地位にある者」=管理監督者を、イコール管理職クラス(課長・部長・店長)としている会社が多いことから、実態としてはワーカーなのに残業代が支払われない「名ばかり管理職」の問題が発生するわけである。

管理職というだけでどれだけ働かせても残業代を払わなくていい(と会社が解釈している)となると、過労死するほど働かせたほうが会社にとってはお得だ。実際に過労死する管理職も多いはずである。

◇就業人口10万人あたりの労災認定を計算

そこで、就業人口10万人あたりでみたときの職種別の「脳・心臓疾患」「精神障害」労災認定率をまとめたのが、下の表だ。脳・心臓疾患と精神障害はそれぞれ、死亡すると「過労死」「過労自殺」と呼ばれるようになる。

労災認定と「過労死・過労自殺」は、以下のように、密接に絡んでいる。これは、過労死した場合に遺族が労災認定を求めるケースも多いためだ。

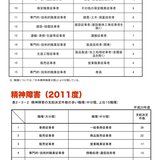

【脳・心臓疾患】=平成23年度、認定310(うち死亡121)、平成22年度認定285(うち死亡113)。【精神障害】=平成23年度、同325(うち死亡66)、平成22年度、同308(うち死亡65)。(→参考:精神障害の労災請求件数が3年連続で過去最高を更新)

職種の分類と労災認定数のデータは、厚労省が毎年公表している職種別の労災認定数(2010年度と11年度の合計)によるもの。その就業人口データは、2010年国勢調査による職種別の推計人口をもとに筆者が作成した。労災認定率は、両年度の平均値である。

| 2010年度+2011年度 | 就業人口 | 脳・心臓疾患 | 精神障害 | 計 | |||

| 職種 | 推計値 | 認定数 | 認定率 | 認定数 | 認定率 | 認定数 | 認定率 |

| その他の管理的職業※1 | 69,500 | 30 | 21.58 | 20 | 14.39 | 50 | 35.97 |

| 法人・団体管理職員※2 | 211,800 | 28 | 6.61 | 29 | 6.85 | 57 | 13.46 |

| 自動車運転者 | 1,517,600 | 150 | 4.94 | 33 | 1.09 | 183 | 6.03 |

| 営業・販売事務 | 526,400 | 32 | 3.04 | 26 | 2.47 | 58 | 5.51 |

| 建築・土木・測量技術者※3 | 476,100 | 16 | 1.68 | 20 | 2.10 | 36 | 3.78 |

| 情報処理・通信技術者※4 | 886,700 | 18 | 1.01 | 26 | 1.47 | 44 | 2.48 |

| 接客・給仕 | 1,673,100 | 18 | 0.54 | 21 | 0.63 | 39 | 1.17 |

| 飲食物調理 | 1,970,700 | 27 | 0.69 | 17 | 0.43 | 44 | 1.12 |

| 商品販売 | 4,209,300 | 42 | 0.50 | 25 | 0.30 | 67 | 0.80 |

| 一般事務 | 7,732,600 | 31 | 0.20 | 75 | 0.48 | 106 | 0.69 |

| 営業職業 | 3,328,700 | 13 | 0.20 | 28 | 0.42 | 41 | 0.62 |

| 製品製造・加工処理※※ | 3,327,000 | 14 | 0.21 | 19 | 0.29 | 33 | 0.50 |

| |||||||

厚生労働省が毎年公表している職種別の労災認定数(2010年度と11年度、生死は問わない)と、2010年の国勢調査の職種別の推計人口をもとに筆者が作成した。労災認定率は両年度の平均。

10万人あたりの認定率が36.0ともっとも高かった「その他の管理的職業」は、工場経営者、牧場経営者、映画館経営者、クラブ経営者、旅館経営者など、「個人が営む事業の経営・管理の仕事に従事するもの」(平成22年国勢調査に用いる職業分類)に相当する。ただし、経営・管理以外の仕事もおこなう場合は、小売店主、飲食店主、旅館主人などとして、別の分類(たとえば小売店主は「商品販売従事者」)になる。

そして2番目に多かったのが、認定率13.5の「法人・団体管理職員」。これが、部長、部次長、課長、支社長、支店長、工場長といった、「管理職」という言葉から思い浮かぶ職種に該当する。公務員は含まれないが、国立大学法人や独立行政法人、日銀の管理職もこの分類に入る。

「その他の管理的職業」は「個人が営む事業」の経営者に相当することから、雇用される側ではないため別扱いとすると、「法人・団体管理職員」の認定率は、その他の職種より格段に高い。その状況は、脳・心臓疾患での労災認定数トップの自動車運転者(同6.0)と比べると

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り3,663字/全文6,343字

厚労省が公表している「脳・心臓疾患」「精神障害」の職種別労災認定数ランキング(生死は問わない)。2010年度と2011年度。

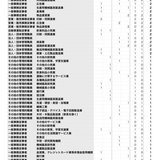

職種x業種の労災認定数ランキング。厚労省補償課の職業病認定対策室が筆者に提供した資料から作成。

2010年の国勢調査で使われた職業分類の表紙。職種別の就業人口はこれの小分類を見ながら作成した。

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

俺の会社の管理職には、仕事と役割を果たさず、高い給料を貰う、違う意味での名ばかり管理職がいる。こいつらがいなくなれば、会社はもっと良くなる。組合も組合員の為に働かない、名ばかり組合。組合は組合費返すか、組合費は仕事した分だけ払う仕組みにならんかな。

どなたか存じませんが3万円分もの「続報望むポイント」をくださりありがとうございます。引き続き過労死問題を取材、報道して参ります。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

この記事読んだだけでもやりきれない。

勤務時間の改竄などされてしまったらデータも不正確でもっともっとやりきれないだろう。

真実のデータを集め、役所の横も連係して分析し

しっかり活用して自殺者や過労死を減らして欲しい。

記者からの追加情報

会員登録をご希望の方はここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方はここでご登録下さい(無料)

企画「その税金、無駄遣い、するな。」トップページへ

本企画趣旨に賛同いただき、取材協力いただけるかたは、info@mynewsjapan.comまでご連絡下さい。会員ID(1年分)進呈します。