虫を殺すLED照明、動物実験で網膜への悪影響示す

|

| 黒藪哲也氏の水槽で、LED照明に変更後に背骨が曲がり死んだグッピー。(黒藪氏提供) |

- Digest

-

- 「水槽の魚が死んだ」黒藪氏報告の衝撃

- LEDのブルーライトに殺虫作用

- 青色だけでなく白色光のLEDにも含まれるブルーライト

- 光の強さが同じなら蛍光灯もLEDもブルーライト量は同程度(工業会)

- ブルーライトの照射でマウスの目の細胞損傷

- 蛍光灯より危険という台湾の実験

今年7月、筆者が通勤している事務所のビルで、照明を蛍光灯からLED(発光ダイオード)照明に換える話が持ち上がった。電気代の節約が目的だが、その一方で、LED照明から発生しているというブルーライトは問題ないのか、という意見も上がった。

いったん換えると元の蛍光灯に戻すのは大変だ。特にこのビルの2階はクリニックが入っているため、変更後に実は有害でしたとなってもまずい。

「水槽の魚が死んだ」黒藪氏報告の衝撃

LEDライトの有害性については、このMyNewsJapanでも執筆する黒薮哲哉氏が積極的に取材をされている。自身のサイトに、水槽の照明を蛍光灯からLEDライトにしたところ、熱帯魚に背骨の変形などの異常がでたというショッキングな報告もされている。

黒藪さんへも直接尋ねたところ、「因果関係があるとまでは言いきれないが、LED照明に変えた後に起きたことなので無視はできない。今後の解明が必要」とのこと。

確かにご指摘の通り、実験ではなく数匹での事例なので、LED照明が原因とは断定できないが、気になるところだ。

魚は水槽から出られないので、24時間、照明器具からでる特定の波長のスペクトルの光を浴び続けることになり、動物実験に近い状態となる。

LED照明のような新たな技術導入に際し、消費者や市民が気になるリスクについて、公立大学などで、検証的な実験などをやってもらえる制度があると良いのだが、ますます産学連携へ向かうご時世では難しい。

LEDのブルーライトに殺虫作用

魚ではないが、ハエや蚊などの昆虫への殺虫作用があるという研究結果が、2014年に発表されている。

ショウジョウバエや蚊といった虫に、さまざまな色のLED光をあてた実験で、特に青色の特定の波長の光で、100%の虫が死ぬほどの強い作用を示した、という。

虫の場合、目だけでなく表皮から特定の波長の光が吸収され、体内の何らかの光感受性物質により細胞に活性酸素が発生することで、虫が死滅するほどの作用があるのではないかと推察されている。

昆虫とはいえ、これまで知られていなかった深刻な影響を与えることが解明されたわけで、大変なインパクトがある。

この虫への殺虫作用が、人体への影響についてどう考えればよいのか。論文を書かれた東北大学大学院農学部の堀雅敏准教授に問い合わせた。

――論文では、虫を殺したブルーライトの強さは、日光に含まれるブルーライトと同程度あるいはそれ以下とありますが、日光を浴びても虫は死ぬのでしょうか?

「我々が試験した虫では、確かに直射日光に含まれる青色光量程度で死んでしまうものもいます。実は、これらの虫は実際に直射日光を浴び続ければ、熱の影響がなかったとしても、死んでしまいます。すなわち、多くの虫の場合、隠れるなどして直射日光をそれほど浴びていないものと考えられます。太陽光を浴びる機会が多い虫の方が少ない虫よりも、青色光に対する耐性は強いようです」

――今回の虫の影響から、人間への影響を推定できますか?

「人間の場合は、直射日光を直接浴びる機会が多く、この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り3,395字/全文4,785字

目に見える光(可視光)のスペクトラム

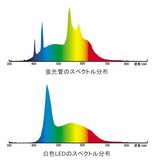

蛍光管と白色LEDの光のスペクトル比較。LEDの光の方がブルーライトの成分が多いように見える

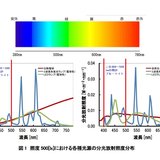

同じ光の明るさ(照度)で比べると、蛍光灯とLED照明に含まれるブルーライトの成分は同程度

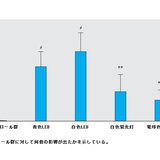

>網膜障害リスクは、照明器具の違いよりも、色目の違いの方が大きい。

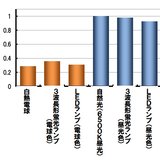

青色、白色LEDの光では、白色・電球色蛍光灯と比べ網膜障害2倍

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

ブルーライトが危険だ、という話は以前から聞いていました。周囲の人に話しても、そんなはずは無い・・電気代が節約になるのだから良いので雨あないか・・という回答ばかりでした。

記事を読んで納得しました。

家の電気を、少しずつ元にもどします。

この記事も伝えていきたいと思います。

良い記事を掲載して頂けるように、よろしくお願い致します。

ありがとうございました!!

鍋島久美子

人体への影響は大丈夫なんですかね??

2015.11/26 朝日新聞デジタルより

「政府は、エネルギーを多く消費する白熱灯と蛍光灯について、国内での製造と国外からの輸入を、2020年度をめどに実質的に禁止する方針を固めた。」

「政府は、家庭などで使われている照明のほぼ100%を、30年度までにLEDにする目標を掲げる」

LED照明で皮膚の炎症が起きやすいと言う事はないのかな。

記者からの追加情報

会員登録をご希望の方はここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方はここでご登録下さい(無料)