野村総合研究所

|

A:優良企業 A:優良企業(仕事4.0、生活4.0、対価4.6) |

それぞれ「主席研究員」「上席エコノミスト」といった肩書きで、テレビや雑誌に頻繁に登場していた。しかし、彼らから同社の実際の仕事内容を想像するのは難しい。

「『総研』やめた野村総研」(AERA,2004/6/7号)によれば、2004年3月、政策提言などを役目とする部門のエコノミストら40人を、実質的な親会社である野村證券に移籍させた。クー氏ほか3名が移籍を望まずに残っただけだという。

97年には既にアナリストなど約500人を野村證券に移籍済みだったため、今年の移籍で、政策提言や研究・分析といった、公共性が高そうに見える「シンクタンク」の機能は、同社からほぼ完全に切り離されたことになる。

2001年に上場した際の業種分類は「情報・通信業」。連結売上高の82%(2004年3月期)を「システムソリューションサービス」で占める正真正銘のIT企業、というのが実際の姿だ。現在の藤沼彰久社長も、野村證券の出身ではなく、1988年に旧野村総合研究所と合併した「野村コンピュータシステム」のほうの出身で、もともとコンピュータ技術者である。

組織の実態は、大きく主力の「システムソリューション」と「コンサルティング」で分かれ、両者の間には、明確な壁がある。システムソリューションは金融、証券、流通といった業界別のセクターに分かれているが、その下の「本部」以下は毎年のように変わっており、プロジェクトに合わせて柔軟に作り変えている。

|

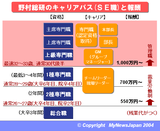

野村総研のキャリアパス |

コンサルティングは実質的に、担当顧客を持つ「営業」、技術者として販売を支援する「システム営業」(技術系)、純粋にコンサルティングを行う「コンサルタント」の3つに分かれているという。

同社は「キャリアフィールド別採用」と銘打って、入り口の時点で職種を選ぶ採用を行っている。全体の職種別の社員比では、テクニカル/インフラ系エンジニア(約4割)、アプリケーション系エンジニア(約3割)、経営コンサルタント(約2割)、本社スタッフ(1割弱)、研究員(数%)となっており、完全にエンジニア中心の会社である。

営業という職種は募集されていない。日本IBMのように営業専門のアカウントマネージャーが明確に組織として分けられている訳ではなく、どちらかというと、プレイングマネージャーが、営業とサービスの実行者を兼ねる「プリンシパル・レッド・モデル」に近い。従って、営業専任者として明確に分かれたキャリアパスは基本的になく、新規開拓のミッションを一時的に持たされたエンジニア出身者が、各本部に所属しているイメージである。

◇ ◇ ◇同社でのキャリアは、最初の配属で方向が決まってしまうところがある。「本部」の壁を越えた異動が、難しいからだ。本部というのは、大括りの業界別組織である「セクター」の更に下の組織のことで、たとえば「金融・社会ソリューション・セクター」の下には、「保険システム事業本部」「金融システム事業本部」など6つに分かれている。

あるとしたら、この「本部」の下の「部」の間の異動くらい。本部が違うと、まるで違う企業のようなタテ割り組織になっているという。社員が希望すれば人事部と面接が出来る仕組みはあるものの、社内では、「移る人=使えない人」といった印象を持たれる傾向にあり、前向きな異動は少ないという。

昔は流動的であったが、最近は各組織ごとに、閉鎖的になってきている傾向が強くなっており、このため最初の部署で「使えないヤツ」と判断されてしまうと、復活のチャンスが与えられにくいといった問題もある。

新入社員は、例年、文系:理系で半々くらい。院卒も3~4割と多めだ。2ヶ月強の全体研修の後、配属先ごとの研修が2~3週間あり、正式配属となる。基本的にプロジェクトワークが中心。期間は、1ヶ月程度の小さなものから、数年単位の大掛かりなものもある。完全なプロジェクト組織ではないため、空いている人は新たなプロジェクトを獲得するための提案活動を手伝ったりしている。

給与が決まる資格上では、入社直後の「総合職」から始まり、「2種専門職」→主任や課長補佐に相当する「1種専門職」→課長相当の「上級専門職」、と上がっていく。大卒の場合、

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り4,574字/全文6,226字

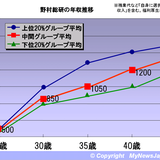

年収推移

20代後半

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

NRI,いまは組織とかキャリアについて変わってるっぽい。

野村総合研究所

facebookコメント

読者コメント

ここでコンサルマンセーな発言してるおバカさんがいるようですが、コンサルだけ別会社にしたら、その会社の平均年収はダダ下がりですね。

収益構造がどうなっているか、ちゃんと理解しましょう。

コンサルは日本ではTopレベルでは。リスクの高い外資コンサルをけってNRIに入社する方も多いようです。コンサルとシステムのレベルにあまりにも差があるので別会社にすべきですね

まず相当な能力がないとコンサル部門には入社できません。中途と新卒の格差はどこのコンサルでもあるでしょう。能力次第で待遇もすぐに新卒に追いつきます。環境は非常にいい会社でとにかく自由です。やる気と能力さえあれば最高の会社です。システム部門は知りませんが。基本的にはシステムとコンサルは全く別の会社なので。学歴もコンサルの方が圧倒的に高いと思います。

中途で入るのはお勧めできないくらい、差別はされる。

技術力を期待している学生もお勧めできないくらい、技術力なんか軽視される。

最近、メーカー志望っぽいオタクみたいな学生とか、やる気満々だけど若いプロパー社員にこき使われている中途社員が増えてきたかな。

中途入社の格差や、SEの悲哀の度合いについては、あります。ただ、他社にこれがないとは思えない。。どこも多かれ少なかれでしょう。

人を詰める傾向の社員は多いかな。

大和総研ならば大和証券のシステム開発に携わる可能性が大。日本総研ならばほとんどが三井住友銀行のシステム開発。それに比べてNRIは外販に回されることがほとんどなので、そうした外部のシステム開発の苦労が耐えない。所詮はお客様にペコペコしなきゃならないSEの悲哀が味わえるぞ。

心を鬼にして、人を「詰める」ことができれば、やっていけます。論理的に人を追いつめることができなければこの会社ではやっていけません。私にはムリだ・・・

SEは何歳まで社内に生き残れるんですか?平均年齢35歳と聞いて怯えてます。

業界じゃ誰も相手にしない技術力なし弱小企業なのに、自分らがITの最先端みたいな勘違いしてる奴が多い。顧客を怒らせるのも、その場しのぎなのも、所詮、力がないから。でも、金融系システムは評価に値するかな。変にプロパーだ高給取りだってプライド持ってる人の方が残業長い分、時給が安い(笑)もちろん中にはオモシロイ人もいるし、特専だってよそより稼げるから自分を保って楽しく働ける人にはオススメかな。

メンタルが公務員になります。ここに暫くいると。

部署によっての差はあるが、全体的に点で仕事をする人たちの集団。顧客先を怒らせる様なやり口が多い。口八丁手八丁でその場をしのぐだけ。適当に仕事をこなすフリで中身は何も無し。

中途でも数年勤めれば、上司との話し合いによってはプロパー待遇になるという話を聞きましたが。。。30才平均って、研究員とコンサルタントも込みですよね。実際問題、SEの平均て?900ぐらいか?

もらえるのは、やや優秀な方。普通だと届かないはず。

中途とプロパーの格差はあります。ただ、2割減とかその程度ですよ。30歳で1000万がプロパー800万円が中途

野村の看板がすべて。看板無しでは、価値無し。

待遇差別っていかほどのものでしょう?実力のある人の半分という意見もあるようですが、たとえば1千万プレーヤーの倍のプロパー、2千万プレーヤーがごろごろいるような会社なの?すごっ!

士農工商の農だよ。

ブランドの割にというが、一体どういう野村グループを想像していたのでしょうか?今も昔も証券業界じゃ「詐欺師集団」などと言われてきたし、野村総研も然り。これからもそのスタンスは変わらないでしょう。

ブランドと同様に実力の伴った会社というのが大変稀で、同業他社にも多くないことを鑑みると、信用がある分、長く生きると思いますよ。

野村グループは、概して「ブランド」の割には、実力が伴わない傾向が大きく、いずれ淘汰される運命かも知れませんね。特に、野村證券の「看板ファンド」である戦略Fは、ほぼ半値に沈没しており、「恥を知れ!!」と言いたい。

やっぱり、そうですか・・・ 正直、中途で応募しようと思っていたのですが・・・

はっきりいって待遇差別あります。本当にうらめしや~って感じです。

下記のコメントですが、ここは本当に中途入社者にとって待遇差別をするとこなのでしょうか?また、プロパーと中途の仲もわるいのかな?

私の昔いた職場にもおられましたが、中途入社者を全員特別専門職扱いにして組合から排除しているのも、組合員の雇用を優先するためでしょう。 会社の業績が悪くなり、正社員(=組合員)の希望退職や解雇を行う場合には、まず、「雇用期間に期限の定めのある」特別専門職から手をつけることになります。

中途採用でNRIに入りたい人は「NRIに勤めてる」と自慢したいのでしょうか?たとえどんなに優秀で会社に多額の利益をもたらしたとしても給与はプロパーの仕事のできる人の半分と思ってください。中途の方はBCGなどに行かれるようです。

中途採用には退職金はありません。労組にも入れません。専門職なので出世もできません。中途だと、野村の名前と引き換えに失うものも多いですよ。ここはプロパーで実力を磨く会社です

給料は確かにいいのですが、実は退職金がないとの噂も。。。その分値引きしてみないといけませんね。はっきりいって仕事量、質とペイするのかしら???

『「オタク」市場、規模は2600億円 野村総研が推計』という記事を見ました。http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/08/24/4351.htmlオタクの端くれである私としては、「机上の数字をいじっているだけのアンタらに、心底から作品を愛している俺らの気持ちが分かるのか!?」と言いたい気持ちで一杯です。

日本総研で面接を受けたことがありますが、コンサルタントは皆、個人営業主みたいな感じだと聞き、シンクタンクにはあまりよい印象は持ち合わせていません。今や、受注業務にシステム構築は欠かせないそうですが、社内教育の徹底は勿論、チームワークも大切なはずですので、コンピューターメーカー等と比べて、シンクタンク系に競争力がないのは当然だと思います。

顧客についても、自社で囲い込んでいる顧客(N証券、S○J、M証券等)以外の新規にはなかなか食い込めていないのが現実。野村というネームブランドが昔程働かず、寧ろ不利になっているケースも一部にはある様ですね。既存の顧客を回して利益を上げている所は、個人的にはメーカーに近い質を感じますね。

SIにしても自社単独で行うケースは皆無。自グループ関係会社やメーカー、SIerに投げるケースが大半。それで上流工程を行ってプライムであるというプライドを振りかざしてくるのであまり質がいいとは言えない部分もあります。まぁこれはセクターや部による所が大きいでしょうが。

セクターとは言いながら、ほぼ毎年変わる組織。唯一情報技術本部との人的交流はある様子。だが「組織」という理論が殆どない会社なので、人に依存する分仕事が進みにくい部分もある。休みや退職等で引継ぎが行われず滞る事もしばしば。意志決定権のある人間だけ見ていればいいという事になり、対会社というよりも対個人とビジネスをしている感が強いですね。

野村という名前にプライドを持っている社員が多いです。それはそれでいいことなのですが、そのプライドが表面に見え隠れする人間が多すぎ。すぐにNRI(野村)の社員だと分かる程です。プライドが高い事が、仕事以外でも出てくるので日々のやり取りも気を使わされる。優秀には優秀なのですが、気心知れてやれる感じではないですね。

記事が幾分好意的ではないでしょうか。営業という職種は募集されています。(HPをご確認下さい)特に、PSD(プロダクツ・ソリューション事業本部)は、物販や自社パッケージなどの販売をメインに行うセクターである為、SEと営業が活動している様です。NRIの営業というのもイマイチですが。。PMクラスが自分で営業をかけて案件を複数回している状況が普通の会社で、肩身の狭い思いをしている様ですね。

記者からの追加情報

企画「ココで働け!」トップ頁へ

新着のお知らせをメールで受けたい方は ここでご登録下さい

キャリアコラムのメルマガ登録は こちらからお願いします

会員登録をご希望の方は ここでご登録下さい