「押し紙」裁判続発 チラシを実配の5割増しでとる山陽新聞のぼったくり商法

|

| 原淵茂浩さんは、2000年6月から、07年2月まで、山陽新聞の

岡輝販売センターを経営した。折込チラシの水増し問題では、刑事告発も検討している。 |

【Digest】

◇新たに2件の「押し紙」裁判

◇「押し紙」でABC部数のかさ上げ

◇地方紙で「押し紙」率が低い背景

◇販売店管理が裏目に

◇山陽新聞のぼったくり商法

新聞業界ほどイメージと実際の中味が異なる言葉が溢れている世界も珍しい。たとえば新聞の「セールスチーム」。親分を中心に据えた前近代的な経営の実態や迷惑行為めいた拡販方法からすれば、「拡張団」という方が実態に近い。

実は「押し紙」という言葉も、イメージと中味が若干異なり、イメージが先走りしている。それが結果として、新聞社のビジネスモデルのある部分を隠している。

「押し紙」を文字どおりに解釈すれば、新聞社が販売店に押し売りして販売収入を増やすための新聞のことである。たとえば1000人しか購読者がいないのに、1500人分の新聞を買い取らせる。代金も徴収する。このような新聞を「押し紙」と呼んできた。そしてほとんどの人々は、「押し紙」の唯一の役割は、販売収入を増加させることだと考えている。

ところがこのような捉え方は多少事実と異なる。そのためなのか、最近、「押し紙」を別の言葉に変更した方がいいのではないかという声を聞くようになってきた。都内のある販売店主が言う。

「確かに新聞の押し売りで販売収入を増やすという意味では的確な言葉ですが、これでは『押し紙』が果たしているもうひとつの重大な役割が鮮やかに浮上してきません」

「重大な役割」とは、ABC部数のかさ上げである。新聞社にとっての命綱である広告収入を増やすための知られざる策略である。

◇新たに2件の「押し紙」裁判6月中に2件の「押し紙」裁判が提起された。訴状から、「押し紙」によるABC部数のかさ上げが新聞のビジネスモデルに組み込まれている実態が読みとれる。「押し紙」が、単に販売収入の増加だけではなくて、ABC部数を膨らませる役割を果たしていることがより鮮明に見えてきた。

2件の「押し紙」裁判のうち、最初の訴訟は、12日に大阪地裁に提起された。毎日新聞の元販売店主で毎日懇話会の名誉会員である高屋肇さんが、毎日新聞社を相手に1億円の損害賠償を求める裁判を起こしたのである。訴訟を決意した心境について、高屋さんが言う。

「お金が目的で裁判を起こしたのではありません。毎日新聞社はあまりにもたちの悪いことをやってきたのに、今だになんの罰も受けていません。これはおかしいと思い、裁判によって法の裁きを求めたわけです」

|

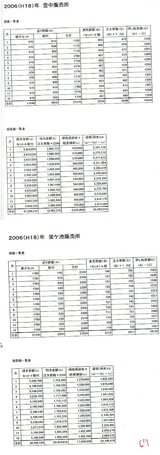

上から順に、2006年度の毎日新聞・蛍ヶ池販売所の「部数一覧表」、「損害額一覧表」、豊中販売所の「「部数一覧表」、「損害額一覧表」。

「部数一覧表」の「注文部数(c)」は、予備紙として実配部数に0.2%を加えた数字。 |

高屋さんは、1960年8月から2007年6月まで毎日新聞・販売店を経営した。廃業した時は、豊中販売所と蛍池販売所の二店を所有していた。これら二店の「押し紙」は、2006年には、右表に示すように総部数の約7割もあった。

高屋さんの提訴から4日後の16日、2件目の裁判が提起された。山陽新聞・岡輝販売センターの元店主である原淵茂浩さんが、山陽新聞社とその販売会社に対して、約2700万円の損害賠償を起こしたのである。高屋さんと同様に、原淵さんも新聞社の「押し紙」政策に強い憤りを感じている。

「わたしは数ある業界の中で、新聞業界が最も悪質だと感じています

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り4,178字/全文5,563字

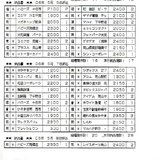

山陽計算センターが発行した「発行表」。赤線で示した部分が、読者に発行した山陽新聞の領収書の数。「集金」、「本社員」、「自振」などに分類されている。チラシが折りこまれる新聞は、「セット」版と「朝刊」である。

最上の資料には、チラシが折りこまれる新聞である「セット」版と「朝刊」の内訳が示されている。2006年の5月の「送り部数(搬入部数)」は、1874部。しかし、5月に搬入されたチラシの枚数は、この数字(資料の中と下を参照)を大きく上回っている。

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

食品偽装を批判する記事を書いている新聞社の販売店では部数偽装。広告を出しているクライアントに対する詐欺ではないか。

facebookコメント

読者コメント

毎日新聞社の株主総会

一昨日(25日)に開かれた。

12億円の赤字。

a級戦犯が戦前に、ひどい事をしたと言ったが。

振り返ってみると、今は自分のことみたい。

反省。

数字はだいたい合っていましたが、主要週刊紙(週刊文春、週刊新潮、週刊現代、週刊ポスト)についてはABC協会の数字は軒並み数~5%程度上であることがわかりました。たぶん出版科研の「平均」は部数加重平均ではないか、部数が比較的少ない雑誌のほうが返品率が高いのではないかと推測されます。

雑誌のABC部数についてはこちらの勘違いです。>黒藪様。日本雑誌協会の2006-2007年の「印刷証明つき」のデータとABC協会の実売部数を出版科研が出している2006年の雑誌全体(?)の返品率とが整合しているか検証してみました。

この間、俺の友達だった店主も金を持って逃げた。10年前までは成績の優秀な店だった。

積んだか、押されたかは知らんが逃げれば追われるしかない。

もうそろそろ、俺も腹をくくるか。

雑誌に関して公表されているのは「印刷証明付きの印刷部数」であって、「実売された部数」ではないのではないですか?>黒藪様。

出版業界の業界紙「新文化」で公表されている雑誌の返品率は現在40%程度です。つまり印刷された雑誌の大部分は購入されずに返品されるということではないでしょうか。

ABC部数の統計について説明しておきます。現在、雑誌の統計は実売部数で行われているので、水増しはありません。一方、新聞はあいかわらず搬入部数で統計を取っているようです。

>近日中に大手出版社に折込

>詐欺で内部告発します

再販制度に関して大手出版社と新聞社は利害を共通しているので、内部告発先として適切ではないです。大手出版社の各雑誌の発行部数もまた広告料のかさ上げ目的で大幅に上増しされています。発行部数25万部とうたっていた雑誌が実売1万部だったケースさえあるようです。

会員限定ページはエグい

山陽の現役店主のコメントや契約書などの各種書類を見る限り、完全な従属関係にあることは明白だ。とくに広告主から余分にとったチラシ代金を関連会社がぶん取る構図はエグい。食品業界どころの騒ぎじゃないぞ。ほんとこれは。

政官財が複雑に絡み合う癒着があるから、大手企業は損しても、黙る可能性が高い。いっそ総連系のパチンコ店に内部告発した方がモメモメになるんじゃないかな?

近日中に大手出版社に折込詐欺で内部告発します 楽しみにしていただきたい

皆さん、電話やメールありがとうございました。このとうり元気です。皆さんのおっしゃることはよくわかります。表だって協力できなくても、激励の言葉だけで十分です。折込も減少し以前にも増して苦しくなっている様子、手に取るようにわかります。私にできることは精いっぱいやるつもりです。ありがとうございました。

山陽会の会計を調べてみろ。なぜ山陽会の会長が岡販の社長でなく、個人販売店の店主になったかわかるはず。拡張員の口に戸は立てられない。

私達が購読している新聞がこのような事態になっているとは思いませんでした

山陽新聞も地に落ちたものだ

「あらゆる権力は腐敗する」とはよく言ったものだ。

記者からの追加情報

会員登録をご希望の方は ここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方は ここでご登録下さい (無料)

企画「まだ新聞読んでるの?」トップ頁へ