女性を活用している会社、差別し続ける会社

|

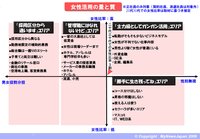

| 「女性活用度」の分類と各エリアの特徴 |

- Digest

-

- 量と質で考える

- 数値目標設定で女性管理職増加へ

- 男女のコース別処遇を違法認定

- 一般職は名称変更の流れ

- 一般職が、女性派遣社員に置き換わった

- メーカーは企業間で温度差

- 逆ダイバーシティーだ

- 上層部への登用はない

- 女性上司も当り前

- 「働きやすさ」定着したIBM

- 大手出版は女性天国

- サービス業シフトのメーカーは変革中

- 需給ギャップを見極める

今後は、CSRレポート等を通じて情報公開を迫られ、隠し通せなくなる時代になっていく。差別的待遇を放置したら、国際的なブランド力低下につながりかねないレピュテーション(評判)リスクを負う。このままでは、環境問題と同様、ジェンダー問題がネックとなって、EUでの企業活動すら制限されかねない。

企業は、そういった切迫した本音は隠しつつ、「財布のヒモを握るのは女性だから」「優秀な女性が活用されていないから」といったタテマエのもと、数値目標をかかげ、大々的に女性を登用する企業も出てきた。これに対し、ラッシュ時の女性専用車両のごとく、逆差別的ととらえる男性社員も多い。つまり、取り組み状況によって、女性の仕事のしやすさで企業間格差が拡大しつつある。

人事のホンネは、「女性は統計的に離職率が高く、企業業績から見れば、無駄な研修投資や産休が発生するため、よほど能力が飛び抜けていない限り、平等に扱うのは避けたい。同じ能力なら男性が欲しい」というもの。

したがって、これは究極的には、政府の社会政策やCSRによる社会の眼でしか解決できない問題なのだ。その証拠に、女性の積極登用を宣言した会社は、外圧がかかりやすい松下や日産といったグローバル企業ばかり。外圧でしか変われない日本らしいが、働く側は、こうした個別企業のおかれた状況を理解したうえで会社を選んだほうがよい。

一方、女性の活用を武器に成長してきた企業も、少数だが存在しており、それらのなかでも性差を意識した役割分担派から男女の差を無視した性別無視派まで、それぞれ質が異なるため、単に「女性を活用している」というだけで会社を選ぶのも危険である。

量と質で考える

すべての仕事において、男女の能力に優劣がなく、機会が均等であると考えた場合、女性比率は5割になってもおかしくない。ただ現実は出産・育児で仕事から離れる期間が発生するなどで、3~4割がせいぜいだろう。そこで、20代30代の若手社員層における女性比率3割をめどに、それより高いか低いかを考えた。これは量の視点である。

さらに、質の視点として、男女の仕事上の役割分担を意識したものか、それとも全く性差を無視したものなのか、という軸(どちらが本当に平等かは議論がある)で考えた。

■「採用区分から違います」エリア

|

図2:「女性活用度」における、各エリアの代表的な企業名 |

もっとも左側に位置するのが、国内系金融、商社、航空である。これらでは、女性には中核を担う仕事は無理だと決め付け、転勤なしの、いわゆる「一般職」として補助的な低賃金の仕事だけは与えるが、「職場の花」だから「腰掛け」程度に考えて貰い、できれば男性社員と結婚して30才までに大半が寿退社して欲しい、と本気で考えているようだ。

表立っては絶対に口にできないが、ホンネはそうなので、結果として、女性は一般職、男性は総合職という、事実上の性別によるコース別採用となっている。総合職の女性比率は、1割未満にとどまっていることが多く、ほとんど例外的な存在に過ぎない。

数値目標設定で女性管理職増加へ

三菱東京UFJ銀行の支店に勤める若手の女性社員が言う。「現場の実際のカルチャーが男尊女卑。たとえば、私が『結婚したい』と言うと『辞めないでよ』と言われる。結婚=退職が前提だから。『男は女を守るもの』という考えがあって、車で営業に出るときは女には運転させない、飲み物や食べ物は女に選ばせる、時間が遅くなると『女の子は帰りな』と言われる。これは総合職でも一般職でも、女性は全員、同じ扱いになります」

こうした思想は、男女同権の時代の趨勢として、社外から圧力があり、変化を迫られている。同社では、2006年1月1日時点で5人しかいなかった女性支店長を、4月1日付でいきなり10人に倍増させた。2010年までに30人とする数値目標

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り9,554字/全文11,289字

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

「人事のホンネは「女性は統計的に離職率が高く、企業業績から見れば、無駄な研修投資や産休が発生するため、よほど能力が飛び抜けていない限り、平等に扱うのは避けたい。同じ能力なら男性が欲しい」というもの」

facebookコメント

読者コメント

男女の差別がありすぎて、会社では生きにくいです。

はっきりいって女性を馬鹿にしています。

仕事のできる女性がいるのに、仕事のできない男性の下で働くのがとてもおかしい。

自分より能力が高ければ例外って片付けて自分の無能さを認めない男は勘弁して欲しい。見苦しいんだよ。

こういう話題になるとミソジニーって必ず出てきますね~。

甘やかしたばかりに女性の質は明らかに劣悪化している。2ちゃん利用者は毒を吐くけど、意見は鋭く切れ味も良い。

NTT西日本では、社長トップダウンで女性活用プロジェクトがスタートしています。しかし、使える女性がなかなかいないので頓挫しているようです。(偉そうな勘違いしている女性ばかり)

これまでの社会一般の植え付けがいかに、嘘っぱちだったかってこと。たとえば…女性は感情的だからとよく言われるが、職場では男性上司のほうが圧倒的に「感情」むき出しでヒステリックに仕事をしている…。あと20年もすれば、日本の職場はだいぶ変わると思う。今、会社を仕切ってる男性たちが消えるので。

大学生の人気企業ランキングは、大学生による人気投票。つまり、適否は別にしてそのまんまの意味ですね。

大学生の人気企業ランキングはあてになりませんよ。J●Bが毎年トップですから。

「ウチの会社」は、大学生の人気企業ランキングベスト100に入ってましたか?書き込み人を推察するに、入ってない会社だと思われますが。意外ではあります。

企業の人材ニーズの枠組みから外れてしまい、利用価値がなくなる。というのが、企業側の本音じゃないでしょうか?女性の能力がその程度しかないとは思いませんが、家事や出産、子育て、旦那の転勤等があると前提的に考えられているので、期待されてないんでしょうね。例外的な女性の待遇は改善されるべきだとは思いますけど。本音を指摘すれば、攻撃的な反論に遭うと予想されますが、敢えて書いてみました。

許容する余裕があってもしない会社が多いようですね。年齢が上がり高くなった給与分の働きを期待出来なければ、寿退社して貰おうと考えるのが自然。所詮今の所は、ほとんどの女性は、雑用ないし比較的簡単な事務処理の担当、又は、職場の華、男性社員向けの花嫁候補として雇っているという感じでしょう。

>人それぞれでは?さん自分が前者だとするなら、おこがましいんじゃない?社会や会社に対する広い認識に欠けている。現実は机上の理論通りではありませんよ。

働きたい女性もいれば、働きたくない男性もいて、机にしがみついて血尿しながらノルマこなすガチガチの仕事が好きな人は女性でも働けばいいし、家で寝転がって子供相手にしながらレンジでチンして伴侶を待つのが好きな人は男性でも家事をすればいい。時代はもう仕事の質の分担を必要としてないと思う(男性でも子供ができた張り合いを仕事から育児に回せば女性の役割できるとおもう)。

優秀な人が辞めてしまって、そうでない人ばかりが残る会社ってありますよね。会社に魅力がないんですかね?

右本文に>「女性は統計的に離職率が高く・・・同じ能力なら男性が欲しい」という人事の本音がありますが、そりゃそうですが、それって女性の存在価値そのものを否定した男性自己中心的な考えでしょう。女性が出産しなきゃ誰が出産するんですか?女性本来の価値を許容できないぐらいまで効率追及しなけりゃいけない会社がおかしいと思います?

「女性の社会進出」に対する専業主婦からの不満の声がたくさん細木和子にいってるんだってさw女性同士で反目し合ってる状況なのかな。ちなみに「女性だから」って理由で優秀な人を採らないことってあるのかな。利益・不利益がすべてでしょ、会社って。性別で見られてる時点で能力度外視なのかもよ。あと採用比率の前に女性の応募比率が絶対的に少ないのもありそうだけど。ヒステリーにはご注意を。

例外扱い=リスペクトの対象。悪口はいけませんね。会社組織にも不合理や不満を感じる点が多々あるでしょうが、女性も歪まずに出来ることなら壁を乗り越えるなり状況を改善するなり摸索するなりして頑張ってみて下さい。P.S.向上心は内燃性。つもりは抜けましたか?

「欧米では~だから」という議論は正直うんざり。「みんな~してるぞ、このままだとお前孤立するぞ」式の脅迫型では本当の合意は得られない。

男性ではなく、女性ということもあるのです。現在でも、寿退社したい女性は多い(意外でしょうが)。このことは仕事を続けたい女性にとっては都合が悪い。逆に、本当の男女平等を目指すなら寿退社を考えている女性にとっては都合が悪いわけである。このような現状があって企業はどうするかというと、女性採用人数の割合を数値化するという、意図的な操作が行われるのである。実際にあった某メーカの話です。

もともと男性と女性の脳の構造から違う訳ですし、それぞれが働きやすい場があるのでは?女性は産休が…とかそれだけの単純な視点ではなく、社会全体の流れを変えなければお互いが働きやすい職場は生まれないと思います。働けるならずっと働きたいと思っている女性もいるわけですから。仕事にやりがいを感じているのは必ずしも男性だけではありません。全てにおいて、向上心を持てる社会作りが第一かと?

男のほうが無茶苦茶な扱いがしやすいというのはあるかもしれない。根性論とかも男性のほうが受けがいいし洗脳もしやすい

最初から女はこの程度ってキャリアパスで男以上に働くなんてバカらしい。優秀だったらOK?そんな超・実力主義の会社がある?適度に仕事、結婚はしても子供は生まない。これが女性にとって理想。悪口言われる為に頑張るか?どうせ「女性のせい」になるなら黙って楽な道選ぶのが一番賢い。少子化も意識変えなければ解決にはならないけど、いつまでも「女性が悪い」論しか出ないのだから仕方がない。

ウチの会社は、同業の中では給料が良い方。従って、入社社してくる女性も優秀な人ばかり。男子が多い会社のためか、入社後も大甘。怒られた経験のある女性社員なんて、ほとんどいないのでは?ところが、定着率は最悪。どうもある程度勤めると、「もういっか」みたいな感じで辞めてしまう。あまりのぬるま湯のため、向上心のある人には、逆に物足りないようです。人生、金だけじゃないんですねー。

社会がどうの、会社がどうのって言いますが、結局はその人でしょう。優秀であれば男であれ女であれ重宝されますし、愚鈍であったり志が低いのであればそれ相応の待遇で当たり前です。私の周囲には前者も後者もいます。個人的には後者のような人が前者の立場を悪くしている気がします。

並みの男かそれ以上の女性はいますよね。でも全体から見れば、かなり少数派ですよ。そして残念ながら、その手の女性は、男性陣から「あれは女ではない」と言われてるものです(笑)。つまりは例外扱い。

ここにこんな偏見に満ちたコメントの多いことに驚いた。「女性でしっかりしたやつは稀」とか「今の女性はモラルもへったくれもない」とか。それって本当に女性だけがそうなのでしょうか?

日本IBMの定年は55歳だそうです。アパのおばちゃんのような取締役の女性が日経新聞に登場して女性登用に積極的な宣伝を行っていますね。男女関係無く実力主義であることは確かです。弱肉強食です。だから、イメージ戦略でソフトにしようと躍起かも。

ハンデにも考慮して女性も公正に活躍出来る環境を整えることには賛成ですよ。

女性登用に関しては意外に官僚社会の方が進んでいる感じがしますね。経済同友会は財界団体で自民党の後援組織・圧力団体ですから党に女性蔑視発言を繰り返す輩が居るのと同じような体質を持った企業が傘下に多いのかも知れません。嫉妬深い日本社会では女性に能力があっても理不尽に潰されることも珍しくありません。社会の変革が待たれます。

逆のケースもありますね。ただ、女性側の問題としても注意すべき重要な点であることは確かですよね。男女を問わず、他人に迷惑を掛けるような人は、まずは反省と償いが必要ってことですね。

確かに「今の女性は、モラルもへったくれもない」のかもしれません。件の社長秘書と似たような事例は100は挙げられるでしょう。しかし、へったくれもない男性の事例なら1000万ケースを下りません。いびつな一般化、一般論です。よってペケ。

交際がバレそうになると隠そうとする始末。足を引っ張った男性社員の親には、結婚前提でお付き合いしたい旨を申し出た処、本人に意見を聞くこともなく、親にもういいでしょうと言われてしまったようです。この手のケースには十分に注意して下さい。

ことのある他の同期の男性社員までもが辞めてしまったケースを知っています。そういったケースを知ると、女性の活用うんぬんの前に、企業は現状の問題点を調べて対策を考えた方が正解だ、と言いたいですね。ちなみに、その女性は謝罪すらロクにしていないそうです。結婚した相手に対しても、在職中に嫌になってきちゃった、だのとのたまい、

注意してまず考えるべきは、腰掛け意識で結婚相手を探すのが本業といったような女性社員が、男性社員や会社の足を引っ張らないか、ですよ。今の女性は、モラルもへったくれもないですからね。東大教授の娘で某上場企業の社長室秘書だった女性(早稲田大学教育学部卒)が、同期の男性社員を振り回した挙げ句、彼の人生を台無しにして、しかもそれに止まらず雪崩の如く、

知って参考にする分には良いとは思いますけれども、うまい話はそう転がってはいないはずです。

出産や子育ての問題もありますし、旦那が転勤した場合には、通常は退職せざる終えないでしょう。働いている女性の方は、働いている最中には平等ではないと感じるでしょうが、背景にそういった現実的な問題があるから現状のようになっているのであって、その問題が解決されないことには、企業の対応は微少にしか変わらないでしょう。

大学の入学試験は、男女の性別関係なく純粋にテストの点数で決めている訳だろうから、それが一つの目安になり得るでしょうね。一流大学では、そもそもその時点から女性の方が相当に少ない訳ですが、社会に出てからは、そこから更に、メンタリティの面で男性並みに仕事をする意欲や代償を支払う覚悟があるのか?といった条件が付くので、男性並みに働ける人は激減するでしょうね。

女性優遇の適用が増え続ければ、優秀な男性が転職して減っていくはず。子育てで仕事に支障をきたす訳ですから、出世が遅れたり、チャンスが減ってしまうのは、仕方ないと思いますけどねぇ。夫が全部家事をやるから仕事が第一ですっていう女性なんて、ほとんどいないでしょうから、現在の女性比率は、ある意味正しい姿だと思いますけどね。

男女差別の問題は世代論と同じく、どうでもいいような一般論や個人的な体験の一般化等々が跋扈しやすいテーマです。下記コメントの「女でしっかりした奴なんて稀にしかいません」など恐れ入るばかりです。記事のように複数の視点(基準)でもって多様なケースを一つ一つ検証していく作業は不可欠ですね。

なんて言うけど、女でしっかりした奴なんて稀にしかいませんよ。女性の人権を軽視していた時代は可哀相だったと思いますが、それを改善して甘やかした結果がどうなったか?ロクな結果になっていない。昔の苦労していた時代の女性の方が余程しっかりとして世の中の役に立っていたはずです。男女公平と言うなら、真に公正な評価のもと待遇も決めるべきです。安易な数合わせは弊害しか招きませんよ。

affirmative actionも必要なんでしょうが、その陰で冷や飯を食わされる男性が出てしまうのでは?長い歴史の積重ねで今日があるのですから、それを是正するのも、それなりに長い期間がかかると考える方が自然でしょうね。急に「女性○○率」がアップしてしまうとしたら、そこには何らかの作為・人為、不自然な操作があり、その陰に「被害者」が確実にいると見るべきでしょう。

記者からの追加情報

会員登録をご希望の方は ここでご登録下さい

企画「ココで働け!」トップ頁へ

新着のお知らせをメールで受けたい方は ここでご登録下さい (無料)

■社員を紹介していただいた方、取材を受けていただいた方には、

会員IDおよび薄謝進呈いたします。ご協力のお申し出をお待ちしております。

ご連絡先E-mail:info@mynewsjapan.com