日本IBM 仕組みが育てる管理職 THE OTHER IBM(生活)

|

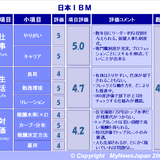

Aa 超優良企業 Aa 超優良企業(仕事5.0、生活4.7、対価4.2) |

- Digest

-

- 機能する360度評価

- 部下からの評価が「オール1」

- 休日を確実にとらせる仕掛け

- 裁量労働制を違法に運用

- 会長の息子もIBMer

- フレックスな働き方でlifeとのバランスを模索

- 宣伝塔としての内永専務

- 「富士通だったらやるんだろうな」

- 嫌煙権の徹底保護

- あるIBMerの1日

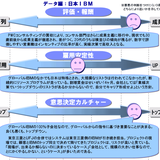

機能する360度評価

生活防衛上、IBMで特筆すべきは、中間管理職の暴走を止める仕組みとして機能する「Business Effectiveness Survey」であろう。360度評価を導入しても機能していないケースがほとんどであるなか、IBMは数少ない成功例といえる。

昨年の、ある営業系SE部隊での話だ。その所属長(1stライン長)は、上には弱いが、下に対してはめっぽう強い、という体育会系のタイプだった。年度方針がAP(Asia Pacific)から降りてきて、事業部長を経てライン長に降りてきた。そのなかに、「カスタマー・フェイスタイム(顧客に会う時間)を週8時間持て」というものがあった。

顧客に会う時間は通常、1日1時間なので8回になる。しかし、実際の業務内容を考えると、顧客ごとにデモの準備や事前資料作成の時間がかかり、担当地域の広さと移動時間を計算すれば、物理的に無理な数字であることは明らか。しかしライン長は、上(2ndライン長以上)と交渉せず、現場からは当然、不満の声があがった。

しかし、精神論でノルマをこなすことを部下に押し付けてくる。SEの経験がなく、SEならではの仕事の進め方を説明しても、無理だということを理解できない人物だった。年功序列、男尊女卑、上ばかり見ていて下のことを考えない、という猪突猛進の戦後日本型企業ならどこにでもいる中間管理職。

日本IBMは、グローバル規定に基づき「Business Effectiveness Survey」を運用している。これは「会社や各職場のビジネスが効果的に運営されているか、組織が健全に機能しているかということについて、社員の声を聞いて問題を発見し改善する」のが目的で、日本では1967年より運用。米IBMでは1950年からという歴史がある。全ライン長・全社員が対象だ。

これは要するに、部下が自分のライン長を評価する仕組み。ワード文書をイントラからダウンロードし、項目に沿って、上司を評価していく。チームワークや上司のリーダーシップ、ワーク/ライフバランスなどについて約60の質問に答え、フリーコメントも書ける。「上司は話を聞いてくれるか?」「改善してもらいたいことは?」「理由はどうしてか?」といったものがずらりと並び、5段階評価を下す。A4サイズで3枚くらいの分量だ。PCで回答を入力し、プリントアウトして人事部門に社内便で送る。イントラやノーツ経由ではないため、匿名性は完全に守られる。

部下からの評価が「オール1」

しかも、その結果は、事業部ごとに全ライン長の平均点が公表され、ライン長は、部下に対して、自分の評価結果を公開したうえで、ミーティングを開かなければならない。そのミーティングは、評価が低ければ、反省会の様相を呈す。

そのライン長は、「オール1」だった。部下全員がダメ出し。ミーティングでは深く反省し、

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り7,272字/全文8,591字

カルチャー

評価詳細

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

うーん?

facebookコメント

読者コメント

この記事を出した時点では超優良企業だったのですかね?

Wikipedia情報では売り上げ半減してとうとう外人社長が派遣されたし、かつて常に就活ランンキングの上位に位置していたのが顔を見せなくなったままだし、普通の大手IT企業になってしまった。(どうも日本だけ)

この原因探求もお願いしたいです。

日本IBMは2012年3月30日、橋本孝之社長(57)が会長に就任し、後任社長にIBM米国本社の副社長、マーティン・イェッター氏(52)が就任するトップ人事を発表した。5月15日付。同社は外資系でありながら「日本化路線」を推し進め、歴代トップは日本人が占めてきた。外国人社長は49年から56年まで社長を務めたチャールズ・ベッカー氏以来2人目。業績が振るわないため、テコ入れ人事を行う。

4年前に続き、またまた退職金制度改悪の社員承諾を、所属長の目の前で署名させ集める会社だ。これじゃ社員個人の意思表示が機能するはずないよなあ。正直署名したくなかったんだけど・・・待遇は悪くなる一方です。

2008(平成20)年12月05日(金)

しんぶん赤旗

2008(平成20)年12月03日(水)

朝日新聞

しんぶん赤旗

同社広報は

「上司が業績の上がらない社員と今後のキャリアについて

面談することはあるが、人員削減が目的ではない。

個別の面談内容については把握していない」

とコメントしている。

同支部には、社員9人から

「上司に48時間以内に退職届を出さなければ

解雇すると言われた」

との相談が寄せられ、その後、全員が退職を決めた。

退職勧奨された社員の妻から

「このままでは夫が自殺するかもしれない。

退職強要をやめさせてほしい」

という相談も来ている

「このままだと自殺者が出るかもしれない」。

約1000人規模で正社員の人員削減を進めている

日本IBMの労組側が3日、東京都内で記者会見し、

「10月下旬から始まった退職勧奨が徐々に強まり、

48時間以内に退職を選ばないと解雇すると迫られる

社員もいる。法的手続きも検討したい」

と訴えた。労組には10月下旬以降、退職勧奨を巡る相談が

約80件寄せられている。

JMIU支部には、

「個室に呼びつけ、尋問のよう」

「ノイローゼになりかけている」

「このままでは夫が自殺するかもしれない」など相談が殺到。

支部は、退職強要は不法行為であり、ただちにやめよと会社側に再三にわたって抗議。裁判所への仮処分申請なども検討しています。

「四十八時間以内に退職届けを出さなければ解雇する」と迫られ、退職を断った社員には「業績不良による解雇」をちらつかせ、退職強要をしています。執拗(しつよう)に繰り返される面談に、体調を崩す人も続出。対象は病気休職中や身体に障害を持った社員にも及んでいます

日本IBMは以前から、会社側が成績が悪いと認定した「下位10%」の社員を「ボトムテン」と呼び、退職を迫ってきました。新たにわずか5%の減収を口実に、社員の15%(「ボトムフィフティーン」)を対象とするリストラを計画。マニュアルを各部門に配布し、十月から一斉に退職強要を始めました。

今回のリストラ関連の相談者に多い特徴をまとめてみました。

上司とそりが合わない人

現部門に異動してきて間もない人

独身者(面談時に暴言を吐かれている方も)

身体障害者

メンタルヘルスに問題がある人(うつ病など)

休職中の人

復職後間もない人

出向中の人

特別セカンドキャリア支援プログラムに基づく退職条件の確認書

私は以下に記載された退職条件に基づいて下記日付の退職願を提出致しましたが、この退職願の提出が自主的に行われたものであり、かつ、取消・撤回不可能であることを、本書面により確認致します。また、私は、退職について、一切異議を唱えません。なお、私は、所属長の指示に従い、他の社員への業務引継を誠実に行います。

退職日 2008年12月31日

3年前に現役の皆さんに忠告しました。今、まだIBMに残っているのでしょうか?歴史は繰り返します。

***

元LP 23:01 08/29 2005

私はCを3回つけられIBMを追い出されました。IBMの人事政策はデタラメです。例えクビになっても気を落とさないように。若手はさっさと見切りをつけるべきです。貴方もいつLPリストにのるかわかりません。今日のレノボは明日の貴方です。

このサイトの評価では長く勤められる会社は低く評価される。生活や対価には長く勤められる事を評価基準に入れたほうがいいのではないでしょうか。

このサイトの評価では長く勤められる会社は低く評価される。生活や対価には長く勤められる事を評価基準に入れたほうがいいのではないでしょうか。

組合が入手した社内文書などによると10月上旬に会社側から管理職に通知があり、最大15カ月の退職金加算を示し、社内評価の下位15%の社員らを対象にリストラを実施することを求めた。

最近の売り手市場に便乗と思って求人に応募したら高卒学歴でだめでした。大卒でないとだめですか?・・・

「超優良企業」というのはどうかと思いますが、内容はだいたい正しいと思います。超さんの書き込みとも多少関連しますが、年寄りを優遇し、若い人を冷遇する会社だと思います。(SE職の場合、能力は年齢に比例しないことも当然のようにありますが。)給料は明らかに安いと思います。

「中間管理職の暴走を止める仕組みとして・・・」とありますが、そもそも暴走しようがありません。中間管理職は業務上及び人減らしなどのノルマ達成に必死でそれができなければ自分のクビが飛ぶ場合も。因みに中間管理職にはJapanの社長も含まれます。

退職金制度改悪の社員承諾を、所属長の目の前で署名させ集める会社だ。これじゃ社員個人の意思表示が機能するはずないよなあ。正直署名したくなかったんだけど・・・超優良企業の内部はこんなもんです。

下請けソフト会社には休日を出勤日にさせるもんな

IBMは昨年度からずっとナンバーワン評価の企業です。客観的な一定の基準に基づきファクトベースで評価し、文中では根拠まで示しています。記事も読まずにクドい中傷をするのは迷惑ですので退場してください。共産主義者とは評価基準が全く異なります。

前の記事でIBMから圧力でもかかったのですか?いきなり褒め称えても信憑性はないですよ。

記者からの追加情報

会員登録をご希望の方は ここでご登録下さい

企画「ココで働け!」トップ頁へ

新着のお知らせをメールで受けたい方は ここでご登録下さい

サンプル記事をご覧になりたい方は、こちらへ

この記事に関連する情報提供はこちらまでお願いします。info@mynewsjapan.com