「需要」側が気づかぬサービスを「供給」できる環境整備を「成長戦略」と言う

|

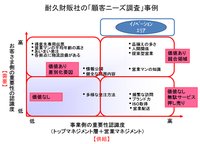

成長戦略をめぐって内閣府で繰り広げられている需要と供給についての議論を聞いていて、経営コンサル時代にやっていた顧客ニーズ調査を思い出した。ある会社の営業マンが現状提供しているサービスと、サービスを受ける顧客との間で、どのようなギャップがあるかを、両者のインタビューによってあぶりだすものだ。

図の右下のとおり、営業マンが勝手に重要だと思い込んでいるが顧客はそう思っていないサービスは、無駄打ちである。「頻繁な訪問」「営業による配送」などだ。つまり、供給を闇雲に増やしても無意味。国民が望んでない公共事業がこれ。

では菅氏のいうように需要側を強化したらどうなるか。左上のエリアの「あいまい発注」「専用伝票」は顧客ニーズがあるのに提供されていないサービスだ。結局、供給側が重要性を認識していないなかでは、これらに需要があってもサービスは実行されない。

たとえば、供給側を強化せずに子供手当て26000円を撒いても、保育園が規制でがんじがらめで供給されないから、保育園代として支払われない。その多くは貯蓄に回る。

この顧客ニーズ調査の答え(決定的な欠点)は何なのかというと、よく言われたのが「この顧客ニーズ調査からは、顧客がまだ気づいていないサービスが出てこない」というものだった。それが、右上のイノベーションエリアである。

現状、顧客自身が知らないサービスやモノというのは、論理的に、供給側からしか生まれてこない。たとえば今、17口径のLED電球は1個5千円以上するのに品切れで入手できないほど大人気だ。うちの事務所は30個ほどつけるところがあるので半年ごとに交換していたらとんでもない手間になる。だから10倍以上長持ちするエコ製品にしたかったわけだ。こうしたLED技術は顧客からは生まれない。技術者が生み出すのである。

供給側が創造し、顧客自身が気づいていないニーズを満たすことによって新規の経済活動が発生し、GDPが増える。規制緩和と競争政策促進で供給側が自由に創意工夫を発揮して新しいサービスを生み出すほかに、成長戦略などありえないことが分かるだろう。需要側にはイノベーションを起こせないのだから。

たとえば私はニュースサイトを立ち上げ、年間4千万円強の新規GDPに貢献した。船ごと沈みつつある新聞社にいたらこの貢献はないわけで、日本経済の成長に貢献している。これも私がニュースサイトを「供給」してはじめて、会員に「需要」が生まれ、会費を払ってGDPが増えたのだ。会員にカネをバラ撒いてもGDPはこれほど増えない。

竹中氏が「需要というのは供給を上回って成長することは絶対できませんので、その天井を決めるのは供給側です 」と言っているのは当り前のことなのである。

だが、菅直人氏は需要重視なのだというからビックリだ。それは、成長放棄を意味する。図の赤枠の中だけで議論しよう、と言っているようなものだ。答えは青なのに。

菅氏と竹中氏の議論を読んでいて、市民運動家や官僚に経済や経営のことを考えさせちゃいけないな、とつくづく思った。いまだ、正しい成長戦略の入り口にすら立っていない。

生きた経済の現場を経験している民間企業出身者でないと、感覚的に理解できないのだと思う。「国会議員になる前にビジネスマン経験5年以上」など、立候補の基準を作ったほうがよいのではないか。この程度の基本的なことを感覚的に理解できないようでは、国民が不幸になってしまう。鳩菅不況は深刻だ。

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

非常にわかりやすい素晴らしい記事です。

渡邊さんを含め規制緩和論者が望む規制緩和は、この供給側の緩和と労働市場の緩和の主に2点でしょう。

前者については、菅さんの成長戦略を極めて好意的に見れば、民主党政権でも達成できる余地はかすかにある。それには、『ターゲティング政策による特定産業へのバラマキ』というパターナリズムの意識を、『規制という足かせのない企業に任せる』という自助自立の意識へと変化させねばなりませんが。。。そして、両者の溝は極めて深いのですが。。。

後者については、民主政権には無理でしょう。城繁幸さんの新刊にあるように、政界の再編がまず必要でしょう。早ければ、今夏の参院選後にも見られる(自民の惨敗による解党)かもしれませんが、時間がかかるでしょう。それまでに、あらゆる問題(財政リスク・政局による混乱等)が噴き出さなければ良いのですが。。。

民主党には早く成長戦略を打ち出してもらいたい。民主党の経済対策にいまひとつインパクトがないのはそれがないからだ。雇用対策も、失業者を「潜在化」させるだけの助成金のばらまきではダメだ。新しい雇用を創出し、雇用のミスマッチを解消することが一番だと思うのだが。

この説明はわかりやすかった。

まるで金融日記のカズさんのようだ。

菅さんの役割は言ってみれば、CSO=Chief Strategic Officer&CVO=Chief Visionary Officerの筈が、ご本人の能力と偏狭な視野プラス民主が労組の票田に頼った結果、にっちもさっちもいかない感じですね。

人手が足りないなら民間議員として、竹中平蔵さんと堀江貴文さんに「骨太の枠組み2009」を作ってもらって、実際のオペレーションみたいな部分は脱藩官僚の高橋洋一さんや「みんなの党」の江田さんを戦略室に迎え入れて、ガンガン官僚とバトルしてもらう位の度量が欲しいものです。

正直雇用対策に城繁幸さんでなく湯浅さんを民間人として呼んだというニュースを聞いたときは呆れてものが言えなかったですが(汗

やはり断固たる志とスキルを持って、起業して、政府に頼らない自分で自分の人生をマネージメントできる人間にならねばと強く思います。

政府の対応がめちゃくちゃで経済政策が全く機能していないくらいなのに日本の民間の経済力はすごいと思います。成長が停滞してから20年が経過し、人口の減少や政府の財政赤字の増大などネガティブな要素が多いのにかかわらず経済力がトップを維持しているのはとてつもないですよね。

この底力がある状態にまともな経済政策というきっかけがあれば、一気に化けるのではないかというのは楽観的過ぎるでしょうか。

記者からの追加情報