「出版不況」の嘘、大盛況の新書マップ

|

| 大盛況の新書マップ |

販売部数

はどうなっているのかというと、

1989年 94,127 万冊

2008年 75,126 万冊

であるから、確かに2割減っている。

朝日によると、20年間で新刊の刊行点数は倍増、売上は同じだ。

|

バブル期に比べ、発行点数が倍増して売上を維持しているのに「出版不況」とよく言うものだ。昭和的価値観、提供者の論理。ヤフーまでトピックスを作っている。消費者、著者、国民全般にとってはよいことなのに。

単純化すると、データ上は販売部数が2割減って総売上が同じだから、本1冊の平均単価は25%上がった計算になってしまう。これは既刊本の影響が大きいためだろうが、実感と異なる。実際には明らかに、安い新書が書店で入手しやすくなっている。

現実は、単価が安く、かつ2倍になった選択肢のなかから消費者が選び放題、という出版デフレにあり、憲法21条を擁する国の国民視点では「出版大盛況」と言うほかない。

これまで再販規制にあぐらをかいていた出版社が殿様商売で無駄に高いものを売りつけていただけで、全体としては正常化に向かってめでたし、めでたし、というべきだが、なぜかそういう論調で語られないのは、どこも新聞社が系列出版社を持っているからだろう。そして読売・毎日・産経から記事配信を受ける「影響力ナンバー1企業」ヤフーが、その増幅装置として機能している。

新聞-テレビ-出版を同じ資本で持ててしまうクロスオーナーシップな状況では、このような言論統制が簡単にできてしまう。日経-テレ東-日経BP、朝日-テレ朝-朝日新聞出版。おそらく多くの国民は、根拠もなく出版不況だと思いこまされている。正しくは、<出版「社」不況>、<雑誌不況>である。

不況を煽る動機は、このままでは出版文化を守れないぞ、と言いふらすことで、政府の保護を引き出したい狙いがある。ましてや公正取引委員会による新聞の再販規制の撤廃などとんでもない、という世論を作りたいわけだ。こういうデマにだまされてはいけない。

■さて、新刊点数が倍増しているということは、ざっくりいって、出版社の1人あたりの仕事量も倍増しているということである。その最たるものが、続々と量産されている「新書」シリーズだ。

新書といえば、昔(といっても90年代半ばの話)は「岩波」「中公」「講談社現代」だった。学生時代によく読んだ、というか授業で参考図書に指定されていたことが多かった。

講談社現代新書『ヨーロッパ「近代」の終焉』、中公新書『象の時間ネズミの時間』、岩波新書『大臣』あたりは記憶に新しい。岩波の『超整理法』は続編も含め影響を受け、記者になってからそのまま実践した。資料を封筒に入れ、机の上に押し出しファイリングを作っていたし、名刺はA4にまとめてコピーして原本は捨てた。

その時代に比べ、出版点数が倍増したことで、出版のハードルは下がった。需供バランスは崩れ、著者になるハードルも下がり、こんな新ビジネス が大盛況である。

出版社が著者を選ぶのと同様、著者のほうも適切な出版社を選ぶ必要性が高まっている。では、新書ブランドは、どういう軸で選ぶべきなのか。

新書は、数年前からのブームで各社が得意の横並び経営で続々と参入し、書店の新書コーナーを食い合っている。大手は月4冊ペースで出すから、1社で年48冊。大手10社合計なら480冊にもなる。まともな本を書ける著者がそんなにいるわけがない。

そうかといって出版社不況で各社とも台所事情は厳しく、編集者1人が2ヶ月に1冊ペースで出すか、幻冬舎みたいに新書編集部専属制にしないで「全部署の編集者、何でもいいから知り合いの著者に面白いもん書いてもらえ」というのが現場の実態で、流れ作業的に手間をかけずに、どんどん出しては引っ込めていく。ほとんどの新書は1ヶ月で消えていくから、月刊誌みたいなものだ。ここ数年の新書ブームで一通りネタが尽きたのか、ヒット作も減った。

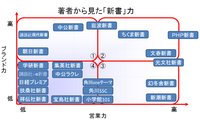

著者から見ると、一般的に2つ重要なポイントがある。「営業力」(とにかく売って欲しい)と、「ブランド力」(出すことでブランド価値が高まる)である。言い換えれば、量と質。または、短期的な金銭的・数量的価値と、中長期的な目に見えないリスペクトを含む価値。

|

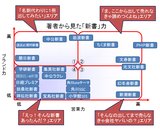

各エリアの特徴 |

この2つの軸でマッピングしたのが上記図である。さらに、右記図でそれぞれのエリアごとに名前をつけ、個別に解説を加えていく。

著者は多大なる労力で本を書くので、ちゃんと売ってもらわないと困る。都内で私が書店を見ている限りでは、営業力という点では、①PHP②光文社③文春・新潮・幻冬舎⑥ちくま⑦岩波・角川・小学館の順だ。

著者としては、自分の価値を下げるようなマネは普通はしたくない。そこで、このなかで個人的な印象でブランド力の順位付けをすると、①岩波②ちくま・PHP④文春⑤光文社⑥幻冬舎・角川・小学館・新潮社、となる。

■4つの象限に分かれたなかで、右下に位置するのが営業力はあるがブランド力が低いエリア。

新潮は『バカの壁』400万部の成功に味を占め、俗に「女・子供でも読んで楽しめる分かりやすさ」で、数打って当ててけ、みたいな本が乱造されており、確かに書店ではいい場所に並んでいることが多いが、ブランド的にどうよ、と思う本が多い。羊頭狗肉な本が半分以上はある。最近では『「文系・大卒・30歳以上」がクビになる』はビックリするほど中身のないトンデモ本だった。

ただ、初版1万部で重版なしの本が半分以上もあるなかで、たった1冊でその400倍売り上げる可能性があるのだから、下手をすると、たった1冊で10年分の利益が出る。

新潮は、その後も『国家の品格』『人は見かけが9割』などミリオンを連発しているから、経営的には、こういう宝クジまがいの手法も間違っていない。「千3つ」のベンチャー投資みたいなもので、3年で計150冊出して1冊ミリオンが出れば十分利益が出る、というビジネスモデルなのだ。

このベンチャー投資的新書ブランドから本を出すと、著者のブランド価値は下がるけれど、別にブランドなんかどうでもいいじゃん、売れりゃーいいじゃん、カネ儲けしようよ、的な人も多いから、経営的にはアリだろう。

経営が苦しく、または利益最重視で「名より実」になっている会社がこのエリアには多い

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り1,189字/全文3,866字

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

「朝日によると、20年間で新刊の刊行点数は倍増、売上は同じだ。」

facebookコメント

読者コメント

※. コメントは会員ユーザのみ受け付けております。記者からの追加情報

新着のお知らせをメールで受けたい方は ここでご登録下さい