福島第一原発からの放射能汚染 オーストリア気象局の予測データで自己防衛を

|

| オーストリア気象局による3月15日の福島第一原発からの放射性物質拡散のシミュレーション。関東地域に飛散しているのが分かる。色は濃度を示しており、一番右の濃い赤色が濃度が高く、左の青色、紫の方が薄くなる |

- Digest

-

- 避難範囲設定の根拠を示さない日本政府

- 関東地方への放射能飛散を予測したオーストリア気象局

- エックス線検査何回分というのは妥当な比較か

- 何ミリシーベルトで危険なのか

- 原子力情報資料室が情報開示求め政府へ申し入れ

- オーストリア気象局のシミュレーションデータの見方

避難範囲設定の根拠を示さない日本政府

福島第一原発事故は、深刻さを増している。地震と津波による冷却システム停止、1号機と3号機の炉内での燃料露出、水素爆発による建屋崩壊、2号機の格納容器損傷、停止中だった4号機の使用済み燃料プールでの出火・爆発。被害状況は日を追うごとに拡大の一途をたどっているといえる。

19日の自衛隊による大量放水と外部からの電力確保が事態収拾の分岐点になる事が期待されるものの、予断を許さない状況が続いている。

発電所から、周辺環境に放出される放射性物質の量も、この間、日に日に増えていると想像される。

1号機の原子炉圧力容器を下げるために放射性物質を含む蒸気の外部放出を始めた12日に、国は避難指示対象地域を半径10kmから20kmへ拡大。15日の2号機格納容器崩壊を受けて20km以上30km以内では屋内退避を指示した。

その後も、4号機をはじめとする使用済み燃料の発火、溶解など事態が進展しているものの、国の避難指示地域は、そのままの状態が続いている。

|

図1放射性プルーム 出典:文部科学省原子力安全課原子力防災ネットワーク |

アメリカは16日に独自のシュミレーションの結果、80km圏内から自国民の退避を勧告した。

発生源である福島第一原発からの放射性物質の放出が増え続ける状況の中、30km以上の地域でも被ばく対策をしなくて本当に大丈夫なのか。

原発災害では、様々な放射性物質が出てくる。気体状の放射性物質は煙のように風によって運ばれ、それを「放射性プルーム(放射性雲)」という。

その中には、気体状のものだけでなく、セシウムやプルトニウムのような粒子状の放射性物質が含まれることもある。

被ばく量の推定を行うにあたり重要なデータは、発電所から出てくる放射性物質の種類と量、風向きと風速といった気象条件など。そうしたデータをもとに国はシュミレーションを行い、避難指示を出していると思われる。しかし、そうした根拠となるデータが公表されないがために、不安を増している。

各県の放射線測定データは公表されるようになったが被ばく予防には役に立たない。

関東地方への放射能飛散を予測したオーストリア気象局

そんな中、遠く離れたオーストリア気象局が、日本周辺の気象データをもとに福島第一原発から発生する放射性物質(放射性プルーム=放射性雲)の拡散シュミレーションデータを、事故当日の12日から連日公表している。

記事冒頭の動画は、そのオーストリアの気象局の3月12日から15日かけてのシュミレーションである。

この季節、原発周辺の風は通常、西から東へ、陸側から海側へと流れている

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り3,284字/全文4,515字

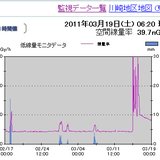

図2神奈川県川崎地区千鳥局の観測データ3月15日に急増しているのが分かる

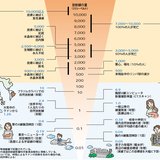

図3放射線量と人体への影響

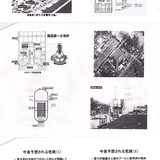

図43月17日に参議院議員会館で開かれた原子力情報資料室主催の緊急集会配布資料

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

有料会員復活しようかな

facebookコメント

読者コメント

原発でのエネルギー供給を今すぐ廃止すべき。

福島を見ても、安全性を確保してまだ続けようという思考がわからない。特に東海地震は近くに必ずくると言われてるなら、尚更の事。

その結果停電・節電することになっても、命の方が大事。

放射能の恐ろしさは『現在』だけでなく『未来永劫続く』という事だ。今を生きる人の為にも、未来の人類の為にも、原発に変わる太陽光などを駆使したエネルギー供給に替えるべきだ。

平井憲夫さん、(1級プラント配管技能士)福島第2原発3号機運転差し止め訴訟原告証人。{原発がどんなものか知ってほしい}を疑うことなく、日本人全員が読み、一秒でも早くすべての原発を停止してほしい。そして電気をなるべく使わない生活様式にかえていく努力をしよう。

こんな状況で根拠もなく「たいして問題ない」とか「儲かるためにさわいで」と書ける人ってある意味すごいな。たいした問題じゃないとおもうならば週末の休みを利用して平時のように福島原発30km圏内にいって子供達を連れ出してあげてください。

文部科学省が緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム SPEEDIという同様のシュミレーションシステムを持っています。そのデータを公表しないのが問題です。ただどういう仕組みで毎時シーベルトに換算しているのかは説明しているみたいですから関心のある方は探して参照してみたらいかがでしょう。

すいませんが、”放射性物質”が風で飛散するのをシミュレーションしたんですよね。であれば、単位はBq(ベクレル)ではないのでしょうか?今回の放射線はガンマ線といわれており、これは電磁波なので質量なりから、風で飛散することないとおもいますが。科学的に正しい情報いただけませんか?

アエラの3月28日号の記事に、「政府は放射能拡散予測データをIAEAには報告しているのに、国内向けには隠蔽」と出ています。

菅直人はスリーマイルの事故を経験したアメリカの協力を断ったそうだ、これからも原発依存で経済の復興を優先したようだが原発依存で世界の信頼が無くなると日本経済に悪影響が出るのでは

人命より金儲け総理、日本の農業が世界で通用し始めたのにどこで採れたものもメードインジャパンの農産物は売れなくなる。

韓国気象庁など、他機関も同種のデータは出していますが、どこも非常に単純な仮定に基づく参考データの扱いです。そもそも原発からの放出量が一定ではないため、ある時間の赤色より、別の時間の紫色の方が濃度の高い可能性もあります。判断材料にはなりますが、解釈は非常に難しいです。

私が記者なら、南東風の時の結果も併せて示し、風向きによっては注意が必要と書きます。条件設定も実測値による検証もないシミュレーション結果を盲信するのは、原発の安全性を鵜呑みにするのと同程度に危険です。

記者からの追加情報

本文:全約4700字のうち約3500字が

会員登録をご希望の方はここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方はここでご登録下さい(無料)