構造化、決定事項、To-Doリスト・・・コンサル的な議事録の書き方&理科系実験ノートからのヒント

|

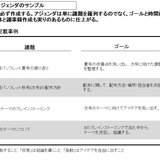

| 【図1】議事録のサンプルを筆者が作成したもの。会議自体は架空のもの。興味のある方は、dropboxよりダウンロードされるとよい。 |

- Digest

-

- 誰もが苦しめられるコンサル的な議事録の作成

- 「アクセンチュアは属人的、マッキンゼーは型がしっかり」

- 議事録の具体例

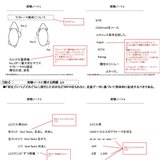

- 重要な事前準備である「アジェンダ」

- STAP細胞事件から見る、学生時代の「実験ノート」の重要性

- 文系学生でもレポートでコンサル的議事録スキルを身に着ける

誰もが苦しめられるコンサル的な議事録の作成

筆者が事業会社からITコンサル会社に転職して最初に最も苦労したのが、議事録作成であった。「たかだが紙切れ一枚の作成のために、なんでこんなに時間をかけて、さらに激しく叱責されなきゃいけないんだ」と当時は思っていた。おそらく同じような経験をした人は多いかと思われる。

しかし、今となってはコンサル的な議事録の書き方は社会人で国内・海外問わず仕事をする上で大いに役に立つものであると実感している。事実、今モンゴルでもこの議事録の書き方に則って議事メモを顧客先に提出している。

議事録作成は会社によってトーンが異なる。筆者が在籍していたNTT西とアビームでは、議事録の作成方法が違った。NTT西では法人営業の社内システムで日報・議事録を書く欄があり、「そこに議事録書いておいて」という程度のもので、上司から特に厳密なチェックはなかった。そもそも議事録を書いているのは下請けの業者であり、それをチェックするのみであったため、こちらが書く必要性はなかった。

そんな状態でアビームに転職したものだから、大変苦労した。筆者は転職後、すぐに議事録を書く仕事を任されたものの、「全く話にならない」と赤ペンで紙面が真っ赤になったものであった。「こんなにひどい議事録は見たことがない」といわれる始末であった。

ここまで赤ペンでダメ出しされるのは、小学校から大学までを振り返っても、人生ではじめて。はじめは何度も何度も書き直し(5回目程)をして、やっと「OKか?」という形となった。それを先輩のシニアコンサルタントが補足して、顧客に提出できるものになっていた。

その後、何度も書き直しをさせられた議事録を書き続けるにしたがって、修正箇所は少なくなったものの、自分で突っ込みができるようになったせいで、今度は時間がかなりかかるようになった。議事録だけで、その日がほぼ徹夜になる羽目になったことが何回もあった。

原則、アビームで言われたことは「顧客へのメールは原則として24時間以内に返信すること」であった。議事録も日本語のものであれば、翌日には完成された状態で送るのが原則であった。顧客に対するQCD(品質、コスト、納期)を徹底的に意識させられていたので、議事録の紙切れを顧客に送るだけでも大変な労力を要するのであった。

転職したての頃は「たかだが紙切れの議事録」という意識があったが、それがだいぶ修正されていった。「重要な紙切れ」に変化していった。いまとなっては、「重要な紙切れ」という認識が正しいと思っている。なぜならば、顧客と同意を握った証拠を残し、それを基に次の会議までに「やるべきこと」が決まるからである。

そもそも、議事録にはどのような種類があるか。筆者の経験的には、以下4種類に分けられる。

【議事録の種類】

(1) メールで送ってもよい議事メモ:プロジェクトのチーム内で情報を共有するもの

(2) 発言した内容をすべて書き出す議事録:発言の一字一句を正確にすべて書き出す報告書。これは官公庁系組織でよく見られる。

(3) 発言をまとめた議事録:発言の要点をまとめただけのもので、構造化の厳密性は無い。

(4)コンサル的な成果物としての議事録:構造化をして要点を簡潔明瞭に、MECE(もれなくだぶりなく)に決定事項を記載する。「決定事項が無い」というのは原則ありえない話で、そうなった場合は会議の運営にだいぶ問題があると考えた方がよい。

上記の(1)から(4)で共通することとしては、「顧客とのやり取りで言った・言わないの争いを防ぐための証拠を残す」である。議事録の中には顧客のサインを承認するものもある。私がNTT西にいたときの協力会社がその形を取っていた。かなりアナログで、協力会社から送られた議事録をプリントアウトしてこちらでハンコの捺印をし、さらに顧客の所に持って行って捺印をもらって、それをスキャンして協力会社へ送るというものであった。

アビームで筆者が経験したプロジェクトでは、メールでクライアントに承認をもらっておくという形であった。メールサーバーが破壊されない限りは、この形でも証拠は残り続ける。

コンサル的な議事録は上記の(4)であるが、違いは何かというと

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り9,556字/全文11,423字

【図2】会議前のアジェンダのサンプル。会議前に、毎回アジェンダを必ず作成する。アジェンダは単に議題を羅列するのでなく、ゴールと時間配分を必ず記載する。そうすることで、会議自体と議事録作成も実りのあるものに仕上がる。

【図3】報道発表されたSTAP細胞の実験ノートの一部に関して問題点を加筆した図。大学で生物の研究をしているYさんの話を基に筆者が作成した。「何を」「いつ」「どれぐらい」実行したのかなど5W1Hをもれなく、定量データに基づいて具体的に記述するべきである。

【図4】ピラミッドストラクチャー、「空」「雨」「傘」の事実と意見を分けること、定量と定性、仮説思考についてわかりやすくまとめて、モンゴルの国立大学の日本語学科に生徒に配った資料。素材はフリー素材を使いながら、筆者が作成した。

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

※. コメントは会員ユーザのみ受け付けております。記者からの追加情報

会員登録をご希望の方はここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方はここでご登録下さい(無料)

企画「サラリーマン EXIT」トップページへ

本企画趣旨に賛同いただき、取材協力いただけるかたは、info@mynewsjapan.comまでご連絡下さい。会員ID(1年分)進呈します。