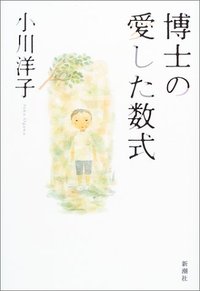

消費される文学 『博士の愛した数式』

|

この物語の登場人物は、「家政婦」とその「息子」、そしてその雇い主である「博士」。小説は家政婦の一人称「私」で語られる。

博士は天才数学者であるが過去の事故により脳に障害を負い、記憶が80分しか持たない。そのいわば限定された世界と、数学という定理のもつ永遠の世界。あえて単純化すれば、そのギャップがもたらす感動的な物語である。

確かにいい話ではある。だが読了後、私が抱いた感想を一語に要約すれば、「皆が純粋で、切なくて、そこそこ感動的な話」であり、前述の大絶賛とはかなりニュアンスは異なった。

私自身の感動の琴線が劣化しているのもあるのかもしれないが、思うにその最大の原因は、前述のような絶賛の嵐に基づく期待値が異様に高かったことにあるのではないかと思う。

一般に、満足度と期待値とはよく比較される。ビジネスの世界でも顧客満足度(CustomerSatisfaction)と顧客期待度(Customer Expectation)を比較して、そのギャップによって、異なる打ち手を講じるということはよくなされる。

つまり、結果として満足度が低いのであれば、そもそものサービスに問題があるのか、いたずらに期待値を高めてしまったのかどちらかということである。

本書の場合、後者による部分が非常に大きいと推察される。

いたずらに賞を増やし、帯やPOPに彩られ、作品が一人歩きし消費されていく。これは、書籍販売におけるマーケティング活動としては典型的でもあり、何も後ろ指を差されるレベルの話ではないが、個人的には違和感を覚えてしまう。

そして同様に、私は読者のスタンスについても違和感を覚える。読書という行為がいわば消費行動の一環となり、文学とHowTo本とゲーム攻略本が消費という名の下に同列に論じられるようになった現代。自らの感性に基づく選択を放棄し、年末の各種ランキングの上から順に読む、ただ無条件に芥川賞、直木賞受賞作品を、権威だから正しい評価だからと手にとる、そんな読み方をしていないだろうか。

本書のように、等身大で十分面白い作品が、メディアにやたらに持ち上げられて、次々と消費されていくのを見るにつけ、個人的には残念でならない。

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

ご意見ごもっとも。同様に思いますよ。それと、小川洋子の昔からのファンとしては、これだけ取り上げられるのはちょっと…。実はこれだけ作風が違うんですよね。普段はもっと毒のあって美しい鮮烈な世界観の方で、ほのぼのではないです。

最近のベストセラーには誇大表現という印象を受けますね。メディアのマジックなのでしょうかね

同意。私も面白いといわれてよんだけど、あまり感動できず。もったいない気がしました。

面白い記事でしたが、文化は消費されるもの、読書ですら例外ではない、というのかなり以前からの傾向ではないでしょうか? ハリーポッターの次巻は初版300万部弱だそうですね。おそらく読者の半数以上は「ハリー・ポッターを読みたい」というよりは、「あの、話題のハリー・ポッターを読みたい」「読まなくては」という人なのでは? 本もCDもビデオもゲームも普通の「商品」になってしまっている、と思います。

記者からの追加情報