検索できない電子書籍なんていらない

|

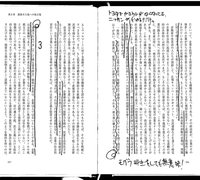

| 『暴走する資本主義』(ロバート・ライシュ)は33枚(66ページ)も書き込んだ箇所があった示唆に富む異例な良書 |

僕には決まりきった通勤がなく、電車に30分以上乗ることもないので、ケータイやipad、キンドルを持ち歩いて電子書籍を読みたい、というニーズがない。本は、自分で思いついたことや思いついた概念図などを余白に書き込みながら、折り目をつけて、読む。どれだけインスピレーションがあるか、示唆を与えてくれるか、こそが僕にとっての本の価値だ。

この著者は、なんでこんなこと言ってるんだ、下手くそな論理展開だな、とかいろいろ考えながら、著者の経歴を見て、ああ現場を知らない学者か、サラリーマンやったことないから分からないんだな、とか、コンサルだから文章が下手なのか、とか、自分で書いてないな、とか、章立てが分かりにくいんだよ、とか、勝手に著者と対話しながら読む。文句は書き込んでもしょうがないので、書き込まない。

だから、何も書き込むことがなかった本は駄作であり、さっさと捨てる。そして、自分の書き込みがある貴重なページだけはかけがえのないものだから、デジタル化して永久保存するため自宅へファクス。せいぜい5~10枚だ。ファクスはデジタル化され、ファイル名に日付が自動で入って、添付ファイルとしてメールで届く。原本は捨てる。

200ページの本なら、通常は95%(190ページ)はゴミなので、ゴミを自宅に持ち帰るという愚かなことはしない。自分にとって価値のある情報なんて、そんなもんだし、10ページも著者とブレーンストーミングができたなら、十分に買ってよかった、と思うべきだ。

そう思うと本は安いし、山の手線の内側に住んでいると大きな本屋まで20分だから、いつでも買い直せる。カネで買いなおせるものは捨てる。これがモノを増やさない生活のルールだ。

したがって、僕にとっては、書き込めることが書籍の価値のほとんどすべてだから、自由にメモを書き入れられない電子書籍なんて困る。

電子書籍のメリットとしては、「あの本にあの件で面白いことが書いてあったな」という曖昧な記憶がある場合に、PCでキーワード検索できる機能があればいいと思う。現状の電子書籍は『アゴラブックス』はじめ、未だに検索ができない。それがデジタルの強みなのに、強みを活かさないのは経営として間違っている。

たとえば、僕が今回出した本でいえば、そういえば会社を入社1日で辞めた人がいたな、と。沢木耕太郎と落合信彦だ、と。ここまでは自分の読書のなかで記憶にある。そこで確認したいけど、どの本に書いてあったかまでは覚えていない。

落合は覚えてない。こういうとき、電子書籍で調べられれば、便利である。一冊1000円くらいなら、30冊くらい普通に全部購入して、検索をかけたことだろう。結局、著作があまりに多すぎて人海戦術では無理だったから、書名の引用は断念した。

逆に言えば、電子書籍のメリットというのは、そのくらいしかない。記憶探索機能、というのかな。検索ができないことに以前から不満があったので、僕の本9冊については、全てMyNewsJapanに全文をあげており、会員は検索コーナーでキーワード検索できるようにしている。

新書のように価格が安く、amazonが当日配送してくれ、本屋まで20分で自宅の書庫代わりに使える東京では、好き好んで目に優しくない画面で読書したい人が、どれだけいるんだろうか。少なくとも一読目にざっと読むときは、紙のほうがいい。だから、検索できない電子書籍なんていらない。

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

確かに検索機能がついてないのは勿体無いですね。今後の改善を期待したいところです。書き込みやラインを引く、マーカーをつけるなどは今のところ紙ベース上でないと出来ません。

しかし雑誌のようにいつか捨てる事を前提に本を読み、重要箇所は保存し活用するなんて・・こんな読み方があるとは思いませんでした。

本が溜まってある程度どうしようもないくなってからいつもブックオフなどで売ってますね・・。

正確にいうと落合信彦はゼロックスの面接官がめちゃくちゃ偉そうだったから途中で帰ったんだよ。

そのあと石油会社をおこして、売却した。今はホテル住まいよ。

記者からの追加情報