解雇規制が象徴する「民主主義のパラドックス」

|

| 『日経ビジネス』第1563号(2010.10.25) |

『週刊ダイヤモンド』が特集を組んでいた解雇規制解禁問題について、意外にも『日経ビジネス』が岩瀬大輔氏の提言として載せていた。内容はごく常識的なもので論理的思考力があれば誰でも行き着く唯一の結論なのだが、マスコミは自分らが解雇されることを恐れてタブーとしてきた。

記事の掲載権を持つデスククラス以上は40代・50代だから、真っ先に解雇の対象者になりうるためである。そこで「触らぬ神に祟りなし」になっていた。

最近、議論の遡上に載せ始めたのは、新卒で就職できない人の数が増えつつあるのは確かなので、このあたりでガス抜きしとくか、くらいの感覚だろう。

この問題を解決するには、既得権を持つ40代50代の正社員を解雇してイスを空けさせるしかない。年収1000万円でろくに成果をあげない社員を1人カットして年収500万円の20代を2人雇うほうが企業にとっても、国の未来にとっても、日本経済にとってもよいことだらけなのだ。

この置き換え比率が、たとえ1:2ではなく1:1.5でも、雇用は増える。失業率は改善する。1:1であっても、少なくとも若者に未来を与えることはできる。

1:0、つまりリストラだけするとなると、リストラされた人は必死になって起業したり仕事を探すから、産業構造の改革が進む。職歴がなくスキルもない学生よりも、直近まで職があった人のほうが、その経験を生かした仕事を得やすいし、家族がいるなどの理由から、差し迫った必要性も高い。

今なら、介護など人手が足りない分野に人材が流れるだろう。新聞記者が解雇されれば、過去50年間、新しい新聞テレビが誕生しなかった規制経済の日本においても、米国のようにネット新聞が次々に生まれるだろう。いずれにせよ、絶対に緩和したほうがプラス要素が多い規制なのだ。もちろん新しい仕事を得るための支援は、政府がセーフティーネットとして充実させることが前提となる。

現状では、解雇規制が厳しいおかげで、企業は、仕事がないのに無理やり仕事を作るようなことまでしなきゃいけない。社内ケインズ政策を強制されている。何をやらせても仕事ができない人にも、1千万円払い続けなきゃいけない。降格すら難しいからだ。

そのため、会社の外に「より適した仕事」がある人まで、ゴネてたほうがラクだから、社内に定年まで居座ってしまう。それが易きに流れる人間の弱さだ。そして不良債権を抱え込まされ続ける企業は、国際競争力を落とし、ますます新卒を採用しなくなる。まさに、全員が不幸な仕組みなのだ。そして、そのゴネの親玉が民主党政権最大のスポンサー、「連合」である。

|

『大前研一ライブ』2010年10月31日号より |

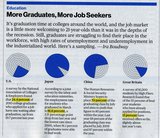

この問題は、平時に民主的な手続きを踏もうとすると、絶対に解決しない。若者の失業率の高さは、何も日本だけの問題ではなく、まだまだ日本などかわいいものだからだ。欧州の若者のほうが、日本よりもデモなどで政治力が強いが、それでも改善されない。

ましてや、ヨーロッパと比べて大人しい日本の若者は、少なくともヨーロッパ平均の失業率(20%)を超えない限りは動き出さないだろう。それまで、搾取されるだけされ続けるわけである。

|

2010.67-613「Bloomberg Businessweek」 |

なにしろ、新卒で92%がまだまだ就職できている。最近、さまざまな不満から若者を中心に暴動が起きている中国は70%、英国は15%だそうだから、日本で若者が動き出すとしても、はるか遠い先になる。

若者が暴動を起こす以外で、解決の道はあるのかというと、これはほとんどありえない。民主的な手続きを踏んでマジョリティーの既得権を奪うことは多数決主義の民主国家では不可能に近い。

民主主義は多数決→多数の既得権を奪う決議は独裁でしかありえない。これは民主主義のパラドックスである。だから、先の代表選では、若者が多いネット上では小沢待望論が高まったわけだ。「小沢なら強力で独裁的なリーダーシップを発揮し、多数の既得権を壊してくれるのではないか」という期待感からだ。

菅は小沢より民主的で、小沢よりもみんなの話を聞くから、改革できるわけがない。なにしろ、有権者のマジョリティーは正社員なのだ。

民主主義は多数決主義であるがゆえに、マジョリティーの既得権を奪うことはできない。これがヨーロッパ各国が歩んだ道で、長い歴史を持つ民主主義国であるフランスでさえ、そうなのだ。日本がブレイクスルーできるはずがない。

消費税については、まだ希望がある。確かに有権者全員の既得権にかかわるが、ゼロサムゲームではないからだ。つまり、財政破綻してハイパーインフレになれば年金受給額も目減りする。だから税率引き上げも、自分のためになる。しかし、解雇規制については、完全な世代間闘争。

父親が、自分が失業する代わりに、失業中の息子に職を与える、という選択をするだろうか?絶対にしない。自分が稼いで息子を養っていないと、自分が相手にされなくなるからだ。家庭内ですらそうなのだから、国全体でできるはずがない。だから、この国の息子は、親のスネを骨の髄までしゃぶり続けるしかない。それが父親の選択なのだから。

解決できるとすれば、支持率の高い小泉政権が最後のチャンスだった。郵政選挙では、(製造業派遣解禁などで)自分の既得権を奪われることになる20代の都市の若者までが、その意味もよく分からないまま熱狂し、小泉に投票していた。ヒトラー的な独裁人気があった。だから、小泉なら、できえた。もはや、あれほどの独裁リーダーは生まれないだろう。だから解雇規制は、平時では永遠に解決しない。「希望は戦争」とは、よく言ったものである。

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

【渡邉正裕】解雇規制が厳しいおかげで、企業は、仕事がないのに無理やり仕事を作るようなことまでしなきゃいけない。社内ケインズ政策を強制されている。何をやらせても仕事ができない人にも、1千万円払い続けなき

facebookコメント

読者コメント

でも、フランスの若者は方向性を間違えてますよね。

解雇規制を緩和する法案を暴動によって潰してしまったわけだから。

フランスの若者は「自分たちも既得権側に入れろ!」と暴動を起こしたようなもんでしょ。

デフレギャップを解消して、円高是正してから、解雇しやすいようにしないとアカン!需要がないのに起業しても上手くいかない、

誰でも経営者になれるわけでもない!

「雇用が介護などに流れる」、仙菅ヤマトの特攻と同じ意見ですか?やらない人ほどそう言う(笑)

政治屋・役人給与カット、独法などの整理も大変重要!

記者からの追加情報