いい加減な「原発安全審査」進めた御用学者5人

|

| ■住民の安全性は二の次、政府や電力会社と癒着するダメ学者 写真上:鈴木篤之原子力安全委員会委員長 写真下:班目春樹東大教授 *HPより そのほか、衣笠善博東京工業大教授、大竹政和東北大名誉教授、宮健三法政大客員教授 |

“ダメ原発御用学者”5人の名前は、鈴木篤之・原子力安全委員会委員長、衣笠善博・東京工業大教授、大竹政和・東北大名誉教授、班目春樹・東大教授、宮健三・法政大客員教授である。

◇原発推進側の思惑

中越沖地震の震源となった活断層が柏崎刈羽原発の間近に存在していたと報道されたとき、私は、去年の8月に目にしていた一連の新聞報道を思い出していた。

それは、原発の耐震指針改訂をめぐって原子力安全委員会の分科会が紛糾しているという内容だった。その報道記事を読んで、私には、原発の安全基準となるべき活断層の調査・評価方法を緩くすることで、あくまでも原発立地を容易にしたいという推進側の思惑が透けて見えたのだ。

柏崎刈羽原発の閉鎖を訴える物理学者で原子力資料情報室共同代表の山口幸夫氏に話を伺った。

◇中越沖地震は "想定内"

|

| 山口幸夫さん 原子力資料情報室共同代表 1937年 新潟県生まれ。1965年 東大数物系大学院修了、工学博士、物性物理学専攻。  |

地震発生後、専門家の中から、地震にはこの内の1本が関連している可能性があるという指摘がなされたわけだが、東京電力もこの指摘を認めた。活断層の数だけではなく、活断層の長さに関しても、東京電力と国の評価が甘かったという指摘がされていることは周知の通りだ。

「これだけ大きな地震が起きるのは想定外」というのが、国や電力会社の言い分。だが、あの辺りは昔から石油が出ることが知られ、いろいろな場所でボーリング調査が行われている。また、地元の地学研究者によって、伝統的に地質研究が進んだ地域だ。

地元の人たちは、この一帯は地盤が劣悪で、しかもいくつもの断層で地層が切られていることを知っていたため、原発立地計画当時から反対運動が続けられてきた。柏崎・刈羽の人たちにとっては、今回の地震は想定外でもなんでもない。

■参考記事:柏崎刈羽原発の地震リスク、33年前から東電に指摘 運転再開は問題外

◇政府委員会の調査報告を無視

1995年に起きた兵庫県南部地震(阪神淡路大震災)がいろいろな意味で大きな衝撃だったため、さまざまな研究機関による調査研究が進み、地震観測網が急速に広がった。政府は全国的な地震防災対策を推進するため、文部科学省に地震調査研究推進本部を設置、日本の99の活断層を調べている。

|

| ■柏崎刈羽原発 (写真上)2号炉の放射線管理区域の1つへの出入り口。 (写真中)路肩の崩れ.奥に見えるのが手前側1~4号炉と向こう側7~5号炉との間。 (写真下)所内変圧器わきにある消火栓。道路などのうねりがみえる。(提供:原子力資料情報室)  |

以前より東京電力は、この断層帯の長さを2割の17.5kmとしか見ておらず、この見地に基づいた調査報告を国に提出し、国もこれを認めた。そして、地震調査研究推進本部の発表からわずか10日後に起きたのが、あの中越地震だ。

実際の震源は、震源になる可能性があると指摘された場所とは違っていたが、動くおそれがあると指摘された場所から近い活断層が震源になったという事実は残る。

地震調査推進本部が報告した調査結果を国が重く見て、すぐに安全対策が取られていたら、被害はもっと小さかったかもしれない。しかし、そうはならなかった。政府の委員会の調査結果が、同じく政府が推進する原子力政策に活かされていないのだ。

地震調査研究推進本部は文部科学省、原子力政策を実施するのは経済産業省と、管轄と役割が違う。

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り5,634字/全文7,271字

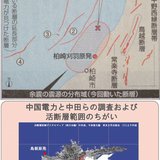

(上)中越沖地震の震源と、周辺の活断層(東京電力が調査した断層と、地震学者によって指摘されていた断層との比較、『朝日新聞』2007年8月3日付より)(下)島根原発とその付近にある活断層。中田教授らが発見したものと、中国電力が調査したものとの比較。(提供:原子力資料情報室)

公式SNSはこちら

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

中越沖地震は想定内だった。そして、劣悪地盤・断層だらけなのに、柏崎刈羽原発が建ってしまった。

facebookコメント

読者コメント

この記事に出ている学者さんではないが大震災前、JCOでの臨界事故があったにも関わらず、「今どき、原発の安全性がどうのこうのという人はどうかしているんだね!」と喝破していた某教授が居たが、そういう御方に限って名誉教授や財団法人の理事長になっていたりするから驚きだ。渡りでガッポリでしょうか。

追記します。前記の別冊宝島は、かなり以前に読んだことで正確な内容まではわかりません。原発事故前の本に興味ある方は調べて読んでみてください。

原発事故前に一般書店で発売されていた『これから起こる原発事故―あなたの住む街は大丈夫ですか? 別冊宝島 (483)』という本の中に、大地震と大津波がいつ起こってもおかしくないことと電力会社の想定津波が低いままだということが書かれていたと思います。大津波は予見できなかったんでしょうか??

46億年さん?

数億年に一度の地震規模が想定できるとでも?

電気料金100倍の根拠ってなあに?

デタラメ班目の活断層虚偽計算や東電の14m津波を想定していながら福島原発群に対策せずに今回の人災を引き起こしたことを反省すべきと皆言ってるわけ。

ホントオバカはキライ。

斑目は原発から漏れた放射能入りの水を飲めると報道2001で発言していました。まさしく御用学者ですね。ちなみに当時の某掲示板の実況ではなぜか御用学者ではなく司会者が叩かれていました。

東電の発表によると、中越沖地震の際、刈羽1号機で観測された地震動は、東西方向で最大680ガルだったとか。

電気料金が100倍になってもいいなら、何億年に一度の地殻変動にも耐える原発を建てることができるかもしれませんね。

原発の耐震設計基準で想定してる揺れって、最大の浜岡でも600ガルですよね。ということは、600ガル超っていう数値はシステム設計上の想定外だから、そういう揺れがきた場合、後は野となれ山となれ、ってことですか?

地盤が劣悪で、しかもいくつもの断層で地層が切られていることを知っていたなら、なんで地震で倒れるような家に住んでたんでしょうか?原発が倒れたら「想定内のはずだから国が悪い」というなら、自分の家が倒れたのも「想定内のはずだから自分が悪い」ということになりますよね。

この手の学者は学識経験者と称して政府の進める政策など沢山いるよね、メデアもこのことを追求してほしいね

>柏崎・刈羽の人たちにとっては、今回の地震は想定外でもなんでもない。想定していたなら、原発に反対する前に自分の家の耐震工事くらいするのではないでしょうか。

起きれば、東京も大阪も長らく人が住めない場所となるそうですよ。教育も大事ですが、人間性善説から人間性悪説へと基本思想を変えた上で、人間行動が自己の利益に基づくことを利用した相互監視による制度運営システムを構築し、必要な事項に関しては事前対処するように変えて行かなくてはなりませんね。

いつの間にか、地震に依るはずの事故が、原発に無知のあまり「不祥事」と混同して報道しているマスコミのいい加減さもあきれる。

六ヶ所村の原子力事業で、地元紙に投稿された数々の疑問に対して事業者も行政もまともな回答をしてる様子が見られません。推進論学者のお墨付きだけが安全根拠に思えて煮え切らない住民が多く、真に科学的な情報公開を望むものです。

東海地震で御前崎の原発がメルトダウン事故でも起こせば、大井川と天竜川に挟まれた地帯は人が住めなくなるし、県内の農林水産業はほぼ壊滅でしょ?わかってるのかな、そのへん。

事前対策へと手法を変えないといけませんよね。イタチゴッコは終わらせないと。その方向に向かわせる動機付けとパワーはどうすれば出てくるものやら?歴史に学ぶのも良い手の一つかもしれませんが。

現状を鑑みるに甚だ心許なく感じざる終えないのは実に恐ろしいことですね。

世の中は乱れ、惨事を招き、それを反省して改善がなされ・・という流れの繰り返しなんでしょうね、歴史は。しかしながら、人力を遥かに超えた科学の力を利用し始めた現代において、これまでのようなことをやっていると、その被害の度合いも過去に比べて遥かに大きくなることが確実な訳で、決して選択を誤らない制度運営体制を確立しなくてはなりません。

悪に染まる輩ばかりが高い地位を得て、不正に染まらない輩が損をする腐敗した現状は何とかならないものでしょうか?取り敢えず、まずは政治から是正がなされているような気もしなくもありませんが、焼け石に水のような気もします。

二年程前に、ここのサイトに「浜岡原発2号は東海地震に耐えられない 設計者が語る(記者:谷口雅春氏)」と題した記事が掲載されていましたが、それを見て読者の方が政府に危険性の疑いを連絡しました。その後、全原発の耐震性のチェック及び耐震補強工事が行われましたが、ここの記事が発端になった可能性も有り得ますね。

日本のマスコミに公表されないだけで、実際はメルトダウン寸前だった局面を「致命的」とよばずに何と呼ぶ?

続けておられる一部の関係者の方々によって内部告発が行われ、直前に耐震補強工事が施されていたことが幸いした面はあるでしょうね。原発の安全性は絶対でなければなりませんから、今回のように、想定外の規模の震度が発生し、想定外の設備の破壊箇所があった等ということは、結果オーライで済ましてしまってはならないでしょう。

想定以上の揺れに対して、致命的な被害も出さず、あの程度の被害で済んでいるという事は、原発の設計そのものは間違っていないという事で、もう少し評価されてもいい事では?

学士会会報第865号「地震予知研究の歴史と現状」日本学士院会員・東京大学名誉教授・東大理学部卒の上田氏の寄稿に書かれています。多数の死者が出る問題だけに、後から後悔することのないようにして頂きたいものですね。

地震に限らず、ある程度以上の規模の研究活動は、複数の人間が絡んだり予算の制約があったりする為、中々専門家の思い通りには進まないもののようです。地震予知の研究も、あまり本格的に行われることなく不可能だとして事後速報の研究のみに重点が置かれてしまっているそうですが、実は不可能ではないとの意見が聞かれます。実際、欧州の一部諸国では十分に検討に値する予測手法が発見されてもいるそうです。

記者からの追加情報

会員登録をご希望の方は ここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方は ここでご登録下さい (無料)

■原子力資料情報室