PASMO Suica 過剰料金は乗客負担に! JRの「提供者の論理」に引きずられた私鉄

|

| いつ料金を過剰徴収されるか分からないSuicaの改札。 |

- Digest

-

- 続々起きる運賃過剰引き落とし

- 乗車履歴を管理しよう!

- 「ピッ」と「ピピッ」の違いは?

- 乗っていない運賃を勝手に徴収

- お客様相談センターも間違えた料金設定のメチャクチャさ

- JRにあわせて顧客サービスが低下した私鉄・地下鉄

続々起きる運賃過剰引き落とし

3月18日、PASMOのサービス開始の朝、小田急線藤沢駅のJR連絡改札口で運賃の二重引き落としが起きていた。改札のカード読み取り部に2回タッチしたため、二回目のタッチで実際には乗車していない1,750円分が引き落とされたというもの。

本来ならば連続して二回以上タッチすると受付を拒否してゲートが閉まる。しかしその設定が行われていなかったことが原因とのこと。

気になるのは、その事件は「お客様からの指摘で判明したものです」とあることだ。 このケースはPASMOに始めて対応した小田急線でのことだが、実はSuicaの改札では過去に、何回も同様の料金過剰徴収が起きている。2002年8月には東京モノレールで、今回と同様の2度タッチでの二重徴収していた。

2002年10月~11月には、同様の2度タッチでの過剰徴収が3つの改札で発見された。また新宿駅東南口の改札では電子回路基盤の故障が原因で、定期区間内なのに期限切れと、機械が勝手に判断して料金を引き落としていた。(産経新聞2002年11月12日)

また最近でも2006年8月に中央線八王子駅で、電子基盤の故障で、定期区間内なのに運賃を引き落としているケースが発覚。が暑すぎて、機械が誤作動を起こしたのだという。(東京新聞2006年8月15日)

いずれも乗客が、不審に思い申し出たことで発覚した。

乗車履歴を管理しよう!

となると、やはり乗車履歴をこまめにチェックした方がよさそうだ。昔の磁気式のイオカードやパスネットのときは、改札を通るたびに使用履歴が裏に印字されていたので簡単だった。Suicaではどのように乗車履歴がわかるのだろうか?

そんなことはすでにご存知の方が多いかもしれない。実は、私自身は基本的に電磁波を利用したSuicaというシステムが気に入らないため、日ごろはあまり使わない。持っているカードも最初期のSuicaカード(キオスクなどでは使えないやつ)だ。

これまで乗車履歴をチェックできるということも知らなかった。

知らなかったので、JRの改札では結構嫌な思いをしていた。たとえば混雑時などは、改札のディスプレーに表示されているデータが、前の人のものなのか自分のものなのか分からないケースって結構ないだろうか?自分のデータが出てくるまで止まって待っていようとしても、後ろからもどんどん人が来るので、止まっていられない。

またカードをかざすとピッとかピピッとか、たまにはピピピピッなんてなったり、前の人が原因でゲートが閉まってしまい、後ろの私が原因みたいに見られたり、果たして自分のカードがきちんと処理されているのかどうか不安になることもしょっちゅうだ。

多分今のはきちんと読み取ってないなと思いながら、降車駅の改札でカードをかざすと案の定、ゲートが開かない。仕方なく駅員のいる改札に行いくと、駅員がカードをパソコンで読み込ませながらも、画面がこっちからが見えないようにして、「どこから乗車されました?」なんて尋問口調で聞いてくるなんてこともたまにあり、嫌な気分になっていた。

そこで乗車記録についてだが、念のためお知らせしておくと、駅の券売機などにカードを入れると過去最大20件まで利用履歴の表示ができる。印刷はPASMOは20件、Suicaは50件まで可能。PASMOの場合は「記名PASMO」という名前や住所を登録するカードの場合、自宅などでもインターネットを通じてPASMOのホームページから利用履歴が確認できる。

SUICAには、記名カードでもそういうサービスはなく、携帯電話と一緒になったモバイルスイカにしない限りいつでも閲覧できるということはできない。その意味でPASMOがサービスで一歩先を行っている。

「ピッ」と「ピピッ」の違いは?

ちなみに、改札でのピッやピピッという音の違いにもちゃんと意味があることも、実は知らなかった。知っている人にはご面倒だが、多分知らない人もいると思うので一応説明しておこう。

JR東日本の説明によれば ・「ピッ」は定期券として利用している場合の音。 ・ 「ピピッ」はSF(電子マネー)部分を利用している場合の音 ・ 「ピー」は定期券の期限切れ、またはSF(電子マネー)の残額不足などの場合の音で、ディスプレイにメッセージが表示される。 ・ 「ピピピピピ」はうまく読み取れない場合の音。もう一度タッチしなおす必要がある。

しかも、定期の場合には定期期間などののお知らせサービスというのがあり、それを設定すると、

・「ピッピッ」定期券有効期限が14日以内

・「ピピピッ」残額が1000円以内

という音が加わるのだという。

乗っていない運賃を勝手に徴収

さて、本題に戻ろう。使用履歴をチェックしておかしいと思ったところがあれば、申し出て調査してもらおう。機械に故障があった場合には払い戻しの対象となる。

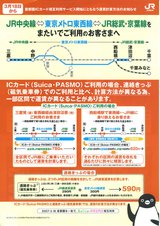

そこで問題となるのが、明らかな機械の故障ではないが、そもそもの料金精算がおかしいという場合だ。PASMOとSuicaのどちらでもJR、私鉄、地下鉄などが利用できるようになったことで、料金精算が複雑になった。JR東日本ではいち早く「運賃の計算方法」「というチラシやホームページでの案内などを作って説明している。

もっとも問題になるのは、JRが地下鉄や私鉄と直通列車などで相互乗り入れをしていて改札を通らないで相手の区間にまで行ってしまう場合だ。基本ルールはいくつかのルートが考えられる場合、「最も安価となる経路の運賃で清算します」(ルール3)とある。

しかし、たくさん例外があり、たとえば三鷹津田沼間では、JR線の間に中野西船橋間を東京メトロにすると620円(通しの切符ではさらに割引がついて590円)なのに、勝手にJRを通ったとして780円引かれる。

注)通常の場合は、中野で東京メトロに乗り換えたら、西船橋駅でJRに乗り換える際に改札を通るのでそこできちんと清算される。問題になるのは、朝夕の時間だけに運行している中野西船橋間を経由する相互直通列車の場合だ。西船橋や中野駅を通過してしまうので、Suicaの記録だけではJR線を使ったのか、東京メトロを使ったのか区別が付かないという。

この点についてはマスコミの報道は、問題として指摘する意識はあまり感じられない。「JR線と他社路線を乗り継ぐ区間の一部では、これらカードで改札を通ると、通常の運賃よりも割高な金額が引き落とされる。JR東日本は、こうした「二重運賃」について注意を呼びかけ始めた」というだけ。

|

| 三鷹駅で配置されているチラシ。 料金の過剰徴収に対するお詫びの言葉は一言もない。  |

では、JRがどのような注意をしているかというと、インターネットの料金の案内でも、三鷹駅で配られているチラシでも「ICカード(Suica・PASMO)ご利用の場合、連絡切符(磁気乗車券)でのご利用と比べて、計算方法が異なる為、一部区間で運賃が異なることがあります」と書いてあるだけ。露骨には書いていないが、だからしょうがないあきらめてください、または、その区間はSuicaではなくて、これまでの切符を買ってくださいというものだ。

でもそもそも、本当に地下鉄東西線を使って移動しているのに、なんで割高なJR線の料金を払わなければならないのか?システムの処理能力の関係で対応できないとは言え、明らかに過剰徴収ではないか?

読売新聞の記事によると、JRはこうした問題は1年以上前から認識していたものの「現行のシステムに、こうした複雑な運賃体系のすべてを対応させるのは、時間的にも技術的にも間に合わなかった」と話している。

JRが注意しているように、通しの切符を買えばすむことじゃないかと思う人もいるかもしれない。たしかにSuicaなどのICカードしか使えないというわけではないので乗客は自分が注意することによって、料金を過剰に取られることを予防することはできる。

しかし、これは新聞記事でもJRが認めているようにSuicaのシステムの整備が間に合わないために起こっている過剰徴収なのだから、少なくともJRはお詫びの一言をつけて、さらに間違ってSUICAで乗ってしまった場合などは、当然その分の差額は払い戻しをすべきではないか。

お客様相談センターも間違えた料金設定のメチャクチャさ

そこでJRの首都圏ICカード相互利用 お客さまお問合せセンター(050-2016-2614)に電話して問い合わせた。対応したKさんとのやり取りは以下のようなものだ

--なぜ、本当に地下鉄東西線の中野西船橋間を通った場合でも、全線JR線を使ったとして割高な料金を払わなければならないのか?Kさん「ICカードというはタッチをしてタッチで出るのが原則なんですね。東西線の場合、朝と夕は直通電車があって、津田沼からきた電車が中野から改札を通らないでJRに乗り上げているんですね。それでタッチできないんですよ。昼間は、西船橋駅に新しく設置した改札を通らざるを得ないんでメトロを使ったという証拠になるんですよね。機械的に、こちらはまだICカードの成長段階でお客様には大変ご迷惑おかけすることになるんですが、直通電車で来てしまった場合は、メトロを経由したという証拠がないので、全線JRで来たと判断してしまうということなんですよ」

--そもそもルールでは「最も安価な経路で計算」とて言っているのに、なんでここだけ例外になるのか?ここでの最も安価な経路は590円じゃないですか?

「メトロさんとの契約だと思うんですね。JRだけで決めているわけではないんで」

--この場合は、メトロにとっては明らかに損じゃないですか。JRの方が主張したわけでしょ。

「はあ」

--この場合、問題になるのは朝夕の直通列車だけですよね。昼間は西船橋で乗り換えなくちゃならないんだから。ということは問題になる時間帯が限られるわけじゃないですか。

「そうですね」

--だったらせめてですね、知らずにSuicaで乗車して、本当に東西線経由の直通電車に乗った場合ですよ、Suicaの改札では780円精算されてしまうわけですが、窓口で申し出た人に対しては、差額の190円を払い戻しをするということはできないのでしょうか?

「はい、それはします」

--えつ、してくれるの?

「はい、それはしております」

--それは証明できなくても良いの?

「証明というか、お客様の記録に津田沼から載って三鷹で降りたということが記録されていますので、その場合は、お客様のお申し出でこちらは対応しております」

--言えば返してくれるけど、黙っていたら取られるということなんですか?

「はあ、そのとおりです。そうです、お客様のおっしゃるとおりです」

--だったら、それは案内に明示しなくちゃいけないでしょう。

「そうですね。お客様の声として上の方に上げさせていただきます。どうも貴重なご意見ありがとうございました」 (ガチャンと切れる)

お客様センターでは、「これから対応します」ではなくて、「すでに対応しています」という対応だった。

しかし、翌日にその対応がウソだったことが判明する。念のため、JR東日本のICカード乗車券取扱規則をチェックしてみたところ、そこでは、返金するなんて一言も書いていない。

そこで、再度お客様センターに問い合わせたところ、同じKさんらしき人が対応にでた。その時私の方はKさんの名前を忘れていたが声を覚えていた。Kさんの方は、昨日の私の電話に対応したことを覚えていないようで、同じ質問を再度したところ、昨日とは違い「Suicaを利用された場合は、Suicaの料金になり差額の返金はできません。PASMOの場合も同様です」と答えてきた。

だったら、昨日言ったことはその場限りの嘘八百ということになる。

そこで「昨日対応したのは、あなたでしょう?」と問い詰めたところ、「私ではない」と否定する。「だったら誰がそんなウソをいったのか、責任の所在をはっきりさせて連絡するように」と伝えて電話を切った。

すると、一時間も経たない間に、その本人から再度電話があり、「昨日対応したのは私でした」と全面的に謝ってきた。

何でそんなすぐばれるようなウソをついたのかとたずねたところ、「昨日の話でお客様とお話をしていて、実際に地下鉄を利用しているのに、割高なJR線の料金を取られてしまうということで、自分でも変だなと思って、当然料金はお返しするべきだろうと思ったことで、勝手に勘違いして回答してしまいました。本当に申し訳ありませんでした」とのこと。

本当にお客様窓口のJRの職員が私の話に同感したのか、それともクレーマーだと思って適当にその場限りの対応をしたのかは確かめる手段はない。しかし一つ明らかなことは、JRの専門の担当の職員ですら、お客に対してきちんと説明できないほど、JRの料金ルールはメチャクチャだということだ。

|

| 西日暮里駅で対応するJRスタッフ(黄色のジャケット) しかしすでにSUICAで乗車して料金が高い場合の払い戻しはできない。  |

中野-西船橋の東西線経由以外でも、JRの「運賃の計算方法」の中では、いくつか例外となる問題が示されている。一番問題が多いのは、

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り1,591字/全文7,057字

三鷹駅券売機上の注意表示すべての駅にこうした表示があるわけではなく、JRのサービスに一貫性のない証拠

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

記者さんの怒り、全面的に同意します。至極尤もです。関東と言うところは未だに田舎文化が残ってると言うか、関西なんかと比べるとこのように客の論理より事業者の論理が優先する場面が多いです。

このケースとか社会正義に照らしてみてもおかしいですよね。

SFでは他にも冒頭に挙げられてた振替輸送の他、入場時最低運賃残高縛りなどとにかく関西に比べ鉄道会社の都合が優先されてます。

客が大人しすぎるんでしょうね。

この記事読んでて、引越し前にJR中野駅で東京メトロ東西線のPASMOの通勤定期券の購入と翌月以降の期間更新が全くできなくて、不便で不愉快な思いをした事を思い出した。今は、通勤にPASMO区間しか使ってないから快適だけど。

お客様センターの職員の対応で文句言う姿勢は呼んでてしんどいですが、JRの一連の姿勢はおかしいと思います。申し出た者だけ払い戻すのはいかがなものでしょうか。技術的なミスなら自身が不利益を被るべきです。欠陥品の害を使用者がかぶる商売が他にどこがありますか。

suicaでの利用状況の確認はもっと親切に行うべきと思うが、マスメディアでの取り上げ方が小さいと思う。もっと、大きく取り上げてほしい

ICカードで乗車の場合、西日暮里で経由情報を書き込み出場処理の段階で100円引くといういい加減なものである。運賃を正確に計算するのが面倒くさいという単純な話だ。

他にJR常磐線各駅ー地下鉄千代田線西日暮里ーJR特定区間、この経路の場合だが普通乗車券で乗車した場合とICカードで乗車した場合で運賃が異なってくるという荒唐無稽な話もある。

これは朝夕ラッシュ時に津田沼始発の東西線直通列車を利用した場合、西船橋で中間検札を受けることが出来ず経路判定が不能となるためである。

しかしSUICA PASMO相互利用開始に伴い前述の経路で乗車した場合でも津田沼ー錦糸町ー四谷ー新宿ー三鷹の地下鉄東西線を経由しない経路で計算されてしまうことがある。

前述の経路の場合、通常であればJR総武線の営業キロ数+JR中央線の営業キロ数に基づいて算出された運賃(#1)東西線西船橋ー中野間の運賃(#2)を個別に算出し、#1+#2が運賃となる。

通過連絡運輸とは発駅がJR、着駅もJRでありながら途中経路に近郊連絡会社線が含まれる場合をいう。JR総武線津田沼ー東西線西船橋ー東西線中野ーJR中央線三鷹

確かにSUICA・PASMO相互利用開始に伴いPASMO加盟各社局側がJRの規定に従属している感じが伺える。私がこれを如実に感じたのは通過連絡運輸の廃止である。

『JRにあわせて顧客サービス低下した私鉄』とありますが、東急はJR以下に落ちぶれたと思います。記事のような中途半端なPASMOのシステムにも関わらず切符や磁気定期券の利用者は不便にしますと言わんばかりの数のPASMO専用改札機の導入で改札は混雑かつ危険な状況です。お客様センターも話を聞き入れようとしませんでした。マスコミはJRやメトロを問題視することは多いですが、私鉄も問題が多いとは思いますが。

払い戻しもしてくれないってどこのやくざかって思ってしまいます

東西線や総武線直通の各駅停車で座っていこうと考える人はたくさんいます

読者評価欄に「論外」ボタンも追加してほしい

JRと乗客 圧倒的に情報の格差があります

JRのような半ば公共的な企業は,情報弱者である乗客が知らないうちに不利になるような仕組みは作るべきではありません

最も安いルートで計算しないなら,いたるところに掲示するべきだし払い戻し応じないなど言語道断です

このシステムは実際の乗車経路に関わらずノーラッチで最安となる運賃を収受するという「利用者の論理」に基づいて運用されている。そもそもは改札の都度、利用者が注意して確認すれば済むだけのこと。悪化しているのはサービスではなく、自己中心的な利用者の社会性である。

そんなことよりも、報道の自由を盾に愚民の感情に油を注ぐことを正当化するマスコミの「提供者の論理」で世論を引きずり回すことの方が問題だね。

切符買え

「電磁波を利用したSuicaというシステムが気に入らない・・・」とか、意味不明。

Suicaになって、運賃計算ルールは磁気券より有利になった点もあるのにそれには一切触れていない。パスネットで振替輸送を認めていたのは、パスネットは入場記録の取り消しができず、運賃を絶対に引かなければならない為に、仕方なく認めていただけ。JRもイオカードの時は同様の理由で振替乗車を認めていた。思い込みだけで記事を書くのはジャーナリストとして失格。

風氏へ電車の切符って、基本的に「下車前途無効」だよ。しかも、アンタ乗車しちゃってるし。上野で降りるのはアンタの勝手。それをJRに転嫁するのはいかがなものかと。あと、植田さん、電車の運賃がそんなに信用できないなら、タクシー使えばいいんじゃない?

誤購入はその場で申告するのが筋というもの。放置して後で言えばいいや、という神経が理解できません。スーパーやデパートの場合、他店舗の商品を返品できますか?自分の過失を棚に上げて、せこいのはあなたですよ。読点多すぎ。

昨日、JR大森から、西船橋まで、切符を買って、電車に、乗り込み、途中で、知人が、上野に、行くので、余分にかってしまったが、払い戻しすればいいと、思ったのが、まちがいだった。ついて払い戻ししようと駅員に、ゆったら、買った所じゃないとだめといわれ、払い戻しいらないなら、そのままでられますよとゆわれた。そのままでましたが、そのお金は、どこいくのかな~、半分詐欺みたいに、感じました。前は、間違えて買っても、払い戻しできたのに、きたないです。聞いたのに、上野の駅改札員、態度わるかったしね。頭に、きましたよ。結局大森から540円で、330円損して、帰りに、西船橋まで380円でした。最近、JRも、せこいです

三鷹から津田沼まで行くのに東西線や総武線に乗りっぱなしというのはまずあり得ないでしょう。普通は中央快速線でお茶の水か東京まで言って乗り換えます。当然二重区間はJRを使うことになるので、JR区間を優先して計算することには合理性があります。

植田さんが使っていられるのは旧式のSuicaでしたか。 ご存知の通り新Suicaと旧Suicaでは電磁波の違いはありませんが、使い分けているのには何か理由がおありなのでしょう。 ところで旧Suicaでは、PASMO圏も使えないはずですが? 情報と想像力だけでこの記事を仕上げたのはお見事ですが、新Suicaに切り替えて、一度どういったものか身をもって試してみてから記事を書かれてみては?

直通列車乗車時の運賃収受だが、そんな問題とはいえないと思う。 PASMO提携サービス開始前から、十分告知していたし、報道でも流れた。>この点についてはマスコミの報道は…とあるがこれは「問題」と言えるほどのことではないからではないのか。単なる批判に徹しすぎてしまったためか、JRや電話対応を批判できるほど、記事が充実していないのが残念。あと、電話の言葉遣いは気をつけましょう

Suica専用改札口って中途半端なところにあるから混雑してる気がするんだけど。みんなどう?一番端か真ん中に集中してくれないかな。

Suicaは記名式・無記名式とも、券売機等で過去「50件」まで印刷または閲覧が可能です。記名式Suica(MySuica)でのオンライン確認は今のところ出来ませんが、その辺はモバイルSuicaを使ってもらうための、差別化の思惑かも知れません。基本的にPASMOはSuicaの経験と実績をフィードバックしつつ、両者の協調関係のもと作られたのであり、「PASMOがサービスで一歩先を行っている」とは、さほど思えないのですが。。。

使うとEdyもsuicaも自宅パソコンで管理できます

記者からの追加情報

そこで乗車記録についてだが、念のためお知らせしておくと、駅の券売機などにカードを入れると過去最大20件まで利用履歴の(表示ができる。印刷はPASMOは20件、Suicaは50件まで可能)。

本文:全約7,800字のうち約1,800字が

会員登録をご希望の方は ここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方は ここでご登録下さい (無料)