NTTドコモ、繰り返す強引な基地局稼働

|

| このところ携帯電磁波の危険性が、特に海外で指摘されている。写真は、昨年、集英社から出版された矢部武著『携帯電磁波の人体影響』 |

わたしの手元に一通の土地賃貸借契約書がある。高知県高岡郡○○町にある基地局設置に際して、NTTドコモと地主との間で交わされたものである。契約書の第5条は賃料を明記している。

|

|

NTTドコモと地権者の間の土地賃貸借契約書。第5条に賃料3000円(年額)が明記されている。 |

読者は賃料の額から「0」が2つ欠落しているのではないかと勘違いするかも知れない。が、2011年(平成23年)4月からの賃料は、年額で3000円。月額にすると250円。日割りにすると10円にも満たない。しかも、契約の有効期間は10年にも。

わたしはこの契約書をみずからが主催するウエブサイトの読者から入手した。この女性読者は、わたしに基地局設置に伴う賃料の標準的な額を問い合わせてきたのだった。

基地局の設置には反対だが、知人が年額3000円でNTTドコモに土地を提供する契約を結んだことを知り、電磁波問題とは別の観点から、企業倫理に疑問を差し挟んだのである。知人が無知につけ込まれ、バカにされているのではないか、と相談してきたのだ。

「わたしもどの程度の賃料が標準なのか詳しいことは知りませんが、年額3000円ということはありえないでしょう」

「地主さんが騙されたということでしょうか?」

「それは断言できませんが、通常はありえない賃料ですね」

「設置場所が田舎なので、安くなっているのでしょうか」

「さあ、どうでしょうね」

わたしは各地の基地局問題を取材してきたが、賃料が年額で3000円という例を他に知らない。都市部では少なくとも年額で50万円ぐらいになる。100万円を超えるケースも多々ある。

この賃料への誘惑に負けて、近隣住民の健康被害をも顧みずに、自分の敷地へ基地局を設置させる地主が後を絶たない。

念を押すまでもなく、わたしはNTTドコモの基地局から、地主がどの程度の賃料を徴収すべきかに深い関心を寄せているわけではない。それよりもむしろ、年額3000円の賃料に設定してはばからない企業倫理に、暗い好奇心を刺激されたのである。ドコモの体質を知るうえで格好の材料だった。

賃料を極端に切りつめたり、電磁波による住民の健康被害が懸念されても、強引に基地局を設置していく企業戦略。それと平行して舞台裏では、 労組を通じて政治献金を送り、携帯ビジネスに有利な政策決定 をさせる。

コンプライアンス推進委員会を設置しているNTTドコモの企業倫理とは、どのようなものなのだろうか

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り6,071字/全文7,233字

左が塩田永さん、右は奥さんの塩田三枝子さん。「野良屋」のホームページよりのホームページより。

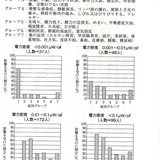

ドイツ医師グループによる「基地局周辺の症候群」の報告。『健康を脅かす電磁波』(荻野晃也著・緑風出版)より

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

先頭しか見てないけど、ありがちな大企業は悪的展開/地主も契約書を見て不満なら交渉 or 契約締結しなければ良いだけの話/"心情に配慮して、「過敏」という表現を「アレルギー」に改めた。"えっ?w

facebookコメント

読者コメント

2012年8月、8階建ての分譲マンション屋上にFOMAのアンテナを設置したいと依頼がありました。説明に来たのはドコモではなく日本電話施設の社員。管理組合総会にて議論された結果、一部住民の猛反発で否決されアンテナは設置されませんでした。

おきている事実の一例ですから、ドコモもココモ…ということでしょう。因果関係にフタをされたまま、周辺住民は携帯基地局から発信される電磁波を無防備にあびつづけています。足尾銅山、水俣、アスベスト…公害のはじまりはみなそうでした。その気になれば、タバコ並みの根拠はすぐに出そうな気がします。

他社の電磁波は調べないのかな?結果論を用いてるだけであって、あまりにも根拠レベルが低すぎる気がする。

世の中、携帯の電磁波だけじゃないんだよ。

1年間175万円の契約をドコモとしていた京都市の基地局、設置されましたが、住民反対で撤去されました。

箕面市在住です。家の近くの公園に携帯電話基地局アンテナがあるので、市に開示請求しました。ウィルコム、PHS用なので500mWで危険ではない模様。全市で17箇所の公園等に設置、年間一基につき1000円の収入です。驚き!

記者からの追加情報

本文:全約7,700字のうち約6,200字が

会員登録をご希望の方は ここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方は ここでご登録下さい (無料)

企画「納税者の眼」トップページへ