日本食はどこまで現地化すべきか――『知暮里』『バリカタ』の事業責任者に聞く、フィリピン飲食店経営の実情

|

| 『NEW CHIBORI』(セブ)。現地の日本人の間で評判がよい。しゃぶしゃぶ、すき焼き、寿司、刺身などを提供する総合和食店。大木氏は『筑前屋』『Barikata』も運営する。 |

- Digest

-

- no mall,no business

- ОFWマネーで潤う

- 筋を通す一風堂、半分引退の一蘭

- 単品では苦しい日本食店の経営

- 利幅は日本より厳しい――『知暮里』の実態

- 店舗施工、センチメートルとインチの違い

- 1千ペソの“エクスプレスフィー”という賄賂

- 日本から豚骨を輸入、ラーメン『Barikata』は通用するのか

no mall,no business

今回、私が訪れたのはマニラとセブだけだが、どちらも、巨大すぎるショッピングモールが印象的だった。規模は感覚的に、日本の『ららぽーと』の3倍超。フードコートやシネコンは当たり前として、上層階にアイススケートリンクやボーリング場まであって、人こそ住んでいないが、完全に1つの街だ。そして、売っているモノやブランド品は、世界中ほとんど同じ。三井不動産化が加速している究極の姿が、そこにはあった。

日本との最大の違いは、トイレだ。わけのわからない裏手にあり(天井もむき出し)、これは客用ではなく職員用ではないかというくらい、遠くて不便で汚い。これはどのモールも共通の問題で、実はインドでもトルコでも中国でもそうだったから、ようは途上国共通。他の先進国のモールを見切れていないが、おそらく日本はズバ抜けて優れている。見えない裏手もきっちりやってます、というのは日本の美意識であり、専売特許である。表面的には同じブランド街であっても、トイレに全ては表れる。日本の誇れる一面である。

巨大モールは、アヤラ(スペイン系)、SM(中国系)という2大財閥、あとはロビンソン(ゴコンウェイ財閥)などで、中でもマニラのアヤラ駅前(日本でいえば三菱駅とか住友駅というわけで、ありえない駅名)には、そのモールがさらに集積して広がっており(SM、グロリエッタ、グリーンベルト…)、イメージとしては大阪・梅田駅付近の百貨店集合体なのだが、その規模には度肝を抜かれた。日本と同じ1億人強の国なのに、都市への集中度が違う。

あの集客ぶりを見たら、財閥がボロ儲けし過ぎて、格差は広がる一方だ。日本の「ららぽーと」など平日昼間はガラガラなのに、こっちでは平日休日関係なく、ごった返していた。しかも、アヤラ駅周辺は、日本でいえば、「ららぽーと」と「テラスモール」と「アクアシティ」が遊歩道でつながっていて公園を囲み、「イトーヨーカドー」を通して鉄道駅につながっている、といった集積イメージなのだ。

モールの入口では、この入場者全員について、いちいち防犯のための所持品チェックをしていて、かなり煩わしく、うざい。ミンダナオ島でイスラム過激派が独立運動をやっているのと関係あるのだろうが、「マニラ国際空港で爆弾見つかる、4人逮捕」(2014年9月1日)といった物騒なニュースもあり、日本の平和ボケを実感する。

街中は、インフラもボロボロ、ろくに歩道もなく、海へとつながる川はドブ川。セブなど、海の美しさが決定的な観光資源なのに、あのドブ川を見るにつけ、政府がろくに仕事をせず、賢くもないことがよくわかる。

モール内にいれば、一応、安全。そこそこきれいで、なんでも揃って、便利。もはや買い物でモールに来ない理由がない。店としても、「no mall ,no business」、モールに出店していなければ商売にならない、という感じだから、立場の強い財閥は、濡れ手に粟である。実際、日本から進出しているユニクロ(SMと合弁だし…)や無印など、すべてモール内出店で、路面店はない。

セブには、アジア最大と言われるSM Seaside City Cebuモールを埋立地に建設中で、現地では話題だった。空港があるマクタン島から、このモールに直通でいける3本目の橋がかかるそうだ。高度成長期まっただ中なのである。

ОFWマネーで潤う

そんな巨大モール内店舗で、ぜひ訪れたいと思っていたのが、去年の秋にオープンしたという『一風堂』である。官民ファンドのクールジャパン機構が20億円(出資7億、融資13億)も支援するというから、失敗してもらっても困る。

さっそくSMメガモール(Ortigas Center)3Fに行くと、とんでもなく混んでいて、並ぶ気にならなかった。数えたら、店の外に38人も並んでいた。家族連れも多い。並び待ち用の椅子がズラリと通路に置かれているので、普段からこうなんだろう。

店内にも入れないとは…。せめて写真を撮ろうと思ったら、ちょうどスマホのバッテリーが残量10%に。シャープの最新スマホは、なんと10%以下になるとカメラを動かせなくなる欠陥品で、ユーザに嫌がらせをする仕様になっており(しかも設定を変更できないことを確認済み)、「だから君らはいま潰れそうなんだよ、決定的な瞬間を逃した消費者は二度と買わないだろ…」とシャープの自業自得を実感した。

風景としては、まさにこんな感じだ(→「マニラの一風堂に行ってきた」)。赤丸新味が390ペソ(1ペソ=2.7円)、つまり1053円。円安もあり、日本(800円)より3割高い。それでもこの行列。フィリピンは、1人あたりGDPで日本の10分の1、大卒初任給は3万円ほど、つまり日本の6分の1だから、日本の感覚でいうと、ラーメン一杯に6千円出せる金持ち層が、けっこうな数いるわけだ。

富裕層が一定数いる背景としては、出稼ぎのフィリピン人が海外から結構な額を送金してくる経済構造があるそうで、この「OFW」(Oversea Filipino Worker)マネーが、なんとGDPの1割を占めるという。あとは、リタイアした米国人が、生活コストの安いフィリピンで老後を過ごすために移住するケースがあり、確かに、「初老の白人とフィリピ-ナ」のカップルを、モールでも結構見かけた。

さて、そんな大盛況な一風堂が頭に残った状態で、帰国した足で上野駅から歩いて一風堂に行ったら、従業員5人に対して客が自分含め8人しかおらず、この時間帯(夕方)は赤字だね、経営厳しそうだね、と思った。一風堂は、どんどん海外展開して外貨を稼ぎ、日本の税収に貢献してもらいたい。

筋を通す一風堂、半分引退の一蘭

実は、僕は新聞記者の駆け出しが福岡(西部支社)で、当時、1年目は社会面担当、2年目はベンチャー・食品・外食担当、とキャリアパスが決まっていたので、2年目に、一風堂(力の源カンパニー)を担当していた。青汁のキューサイや、辛子明太子のふくや、最近リストラを発表したサニックスなども取材した。一番大きい企業は、今はなき北九州コカコーラボトリングだった。

毎日、午前1件、午後2件はアポ入れろ、といった指示もあって、さらに毎日1本は記事を出さないと紙面が埋まらない(6人で地方経済面1ページを埋める)し、月2回くらい泊り番もあるので、どうみてもオーバーワーク前提の完全ブラック職場だった。寝不足で頭が朦朧としているので、取材の準備などする時間はない。

それでも、記者が準備不足でやってこようが、取材先企業は、独占的な経済紙に下手なことを書かれたら潰されかねないし、都合のよい情報を記事に書かせて無料でPRしたいので(広告を出すより記事になったほうが安価で宣伝効果が大きい)、表面的には丁重な対応となり、いろいろ情報提供してくれるのが常だった(裏ではバカにしている)。日経としては、その力関係の差に付け込んで、あえて少ない記者で回しているわけだ。

ところが、一風堂の河原成美社長は違った。はじめて訪問したときのことだが、「準備ができていないのなら、帰ってくれ。何を聞きたいのかが、はっきりしない」と言うのだ。ずいぶん忙しそうだった。新聞記者時代、後にも先にも、取材先に怒られたのはこの1回だけだ。もちろん、河原氏の言うことが正しい。その場ではあっけにとられて帰ったが、後々、考えるにつれ、ずいぶん筋の通った人だ、と感心した。

その一風堂が、ニューヨークやシンガポールに海外展開し、世界の一風堂になろうとは、その当時は全く考えもしなかった。当時は、まだ東京(恵比寿)に一号店を出したばかりの田舎企業だ。

よくライバルとして取り上げられるのが「一蘭」だが、僕はどちらかというと一蘭派で、泊り番の日は、朝刊が刷り上がる深夜3時過ぎにタクシーチケットを浪費して天神まで食べに行ったことが何度もある。一蘭は、まだ海外は香港どまりだが、もともと日本料理が本職だった創業者がラーメンを研究して創り出した味だけに、明らかに「和食」のテイストを持ち、一風堂以上に、グローバルで支持を集める可能性はあるはずだ。

和食系のとんこつラーメンだけに、むしろクールジャパン機構も乗りやすいと思うのだが、先代から引き継いだ今の経営者が、なぜか「先代が日本料理出身で日本料理ばかりを食べて編み出した味だ」という重要なところ(昔は各席の「赤のれん」にもしつこく書いてあった)を消してしまい、現役の代表者なのに第一線の経営に専念せず、引退した老人のごとく講演ばかり積極的に引き受けるなど、どうも自己顕示欲が強い田舎モノタイプなのが残念だ。このあたり、やはりスジが通った経営を続ける河原氏との違いは鮮明である(なお、実はどちらも、ズブズブな豚骨味である本場の博多&長浜ラーメンではなく、傍流の創作ラーメンである)。

単品では苦しい日本食店の経営

|

吉野家。日本と同じなのは看板だけ。 |

フィリピンのモールには日本食屋がたくさん出店しているが、どこもメニューがぐちゃぐちゃになっていることに驚いた。たとえば、牛丼一筋80年をうたい、日本でも「すき家」等と違ってサイドメニューを増やさない吉野家が、「Bento」や天ぷら、寿司…と、なんでもアリの総合和食店になってしまっており、これが悲しいかな、現地の日本食屋のスタンダードなのだ。

日本の立ち食いソバチェーンの「小諸そば」に至っては、原型をとどめていなかった。「UDON」「DONBURI」「BENTO」…と、やはりファミレス状態。

|

小諸そばのメニュー。立ち食い店ではもちろんない。 |

君らにプライドなり、ポリシーはないのか…と言ってやりたくなるが、そこは市場原理のなかで生き残ろうとすると、そうなってしまうのだろう。

要は、日本でいう「洋食屋さん」なのだ。ハンバーグステーキやビーフシチュー、エビフライ、スパゲティナポリタンなど、洋モノをひととおり揃え、日本式にアレンジした、アレである。

イタリアのナポリに行ってもナポリタンというスパゲティはないそうだが、日本で受け入れられるようにカスタマイズして勝手に創作した料理が、メニューとして定着することはよくある。いま海外で、そのプロセスが進行中なのである。

このあたりの事情について、実際にセブで日本食屋のマネジメントを任されている日本人に、話を聞くことができた。現地の日本人の間では有名な『知暮里』や『筑前屋』をセブで運営し、近夏、ラーメン店『Barikata』を新規開業するという、大木孝介氏(45歳)である。

|

大木孝介氏。19歳から料理人の世界に入り、中華3年、フランス料理3年、イタリア料理2年、その後、『魚民』で店長やSV(スーパーバイザー)も経験したプロ料理人。 |

大木氏は

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り4,072字/全文8,603字

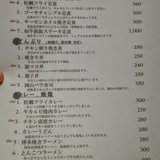

ちぼりのメニューの一部。定食はリーズナブルな価格設定。日本とほとんど同じものを食べられる感覚。

私が訪れた際のレシート。赤貝は「メニューから外したいと思っている」と大木氏も言っていたが、値段の割にモノはかなりアレだった。

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

日本を捨てた男たち フィリピンに生きる「困窮邦人」(水谷 竹秀)というに書かれているのですが、フィリピンの警察は銃が支給されず自分で購入しなければならない。犯罪が起こっても警察の予算が殆ど無く捜査らしい捜査が行われないそうだ。警察がというよりフィリピンという国のトップはたぶん日本以上にアホなんだと思う。だからドブ川の現実は納得感ありました。とてもリアル。

フィリピンのモール事情がよく分かる記事。日本のビジネスモデルをそのまま持ち込んでも上手くいかないのは分かる。ただサービスの根っこは変えないで欲しいものだ。ただ現地ニーズに答える難しさもあるんだろう。餃子の王将も中国から撤退したし。意外に難しいのか。

記者からの追加情報

会員登録をご希望の方はここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方はここでご登録下さい(無料)

企画「編集長海外取材記録」トップページへ

本企画趣旨に賛同いただき、取材協力いただけるかたは、info@mynewsjapan.comまでご連絡下さい。会員ID(1年分)進呈します。