20代で開業した税理士に聞く、そう難しくない独立事情「個人経営でも顧問先100社は持てる」

|

| 在学中に試験に合格し、公認会計士の資格を取得。税理士登録し、20代で開業。 |

- Digest

-

- 米国ではCPA(会計士)の仕事

- 税理士は、日本一高齢者が多い資格

- 「税務申告」以外は会計ソフトに置き換わる

- 公認会計士を目指す

- 自由化されて13年

- 「広告」「紹介」「バーター」で集客

- 顧客先100件の「質」が重要

- 完結型だと30社が限界

- デジタルデータで貰う

- 紙の伝票は作らない

- 外注先&事務所内で役割分担

- 作業量に応じた料金設定

- 顧問先20社で「かなりラク」

- 税理士を見るポイント

- デジタルデバイドと今後の税理士業界

- ストレスはない

- 会計士は独立に適していない

米国ではCPA(会計士)の仕事

「税理士」という税務専門の資格がある国は世界的には珍しく、主要国では、ドイツ・オーストラリア・韓国くらいといわれる。日本で税理士業務となっている記帳代行や税務申告の業務は、米国では会計士(CPA)の仕事だ。

日本の税理士登録者数は、75,146人(2015年3月末、日本税理士会連合会調べ)で、増加傾向が続く。出身別では、多い順に、

②税務署出身者等31,506人(41.9%)

③公認会計士出身8,727人(11.6%)

となっており、これらで99%超を占める。そのほか、弁護士資格保有者も登録すれば税理士になれるが、545人(0.7%)にとどまっている。シナジーがないのだ。

税理士は、日本一高齢者が多い資格

高齢化が進む日本において、日本一高齢者が多い国家資格といえるのが、この税理士だ。日本税理士会連合会がまとめた第6回税理士実態調査(2014年4月実施)では、年代別で、なんと60代以上が54%を占めた。

最も多いのが、30.1%を占めた「60歳代」。次いで、「50歳代」(17.8%)、「40歳代」(17.1%)、「70歳代」(13.3%)、「80歳代」(10.4%)、「30歳代」(10.3%)、「20歳代」(0.6%)となっている。

|

税理士登録者の年齢別人数と比率 |

全体の平均年齢は65歳前後に達しているとみられ、一般のサラリーマンが定年となる年齢が税理士の平均年齢、という状況だ。

これは、税務署OBが、試験に受からなくても税理士登録できてしまう(上記②)という、他の資格にはみられない特殊な「役得」による。

高齢税理士と若手税理士の間では、明確なデジタルデバイド(ITに対する習熟度の違い)があり、近年のIT化への対応スピードにも差がみられ、この点は若手にとってはチャンスといえる。

「税務申告」以外は会計ソフトに置き換わる

税理士の仕事は、①記帳代行、②決算報告書作成(単月、四半期、半期、年間)、③税務申告、④税務調査対応(調査時のみ)、⑤その他税務相談。

このうち、企業が法的に義務付けられているのは、非上場の中小企業だと、②(年間決算)、③(税務申告)、④税務調査対応(10年に1度程度)だけ。憲法に定められた国民の3大義務(教育、勤労、納税)のうちの1つ「納税」をしっかり果たせば、国は何も文句は言わない。

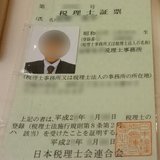

|

税理士バッチ |

企業家が自分でできれば税理士は不要だが、実際には、ほとんどの企業が税理士を雇う。日本の税務は無意味に複雑で難しく、自分でやっていたら計算を間違える可能性が高いうえに、無駄に時間を浪費してしまうからだ。

税理士を取り巻く環境について、中小企業向けに会計ソフトを導入する業務に10年以上携わっているITコンサルタントを取材したところ、以下の解説だった。

「ここ数年、『マネーフォワード』や『Freee』といったクラウド型の簡単に使える会計ソフトが出てきて、急速に“税理士業界を壊すツール”となってきました。今後、記帳代行は、確実にこれらソフトに置き換わっていきます。仕分けで科目が合っているかなど『巡回監査』するのは税理士の仕事でしたが、人工知能が学習し、記帳が自動化されつつある。業界自体が縮小していくはずです。

ただ、『税務申告』については、国が最後まで税理士の仕事として守るでしょう。日本の税務は個々に規定があって複雑で、すごく細かい。しかも、優遇税制などが毎年変わる。欧米は税務申告が簡単ですが、日本は複雑。わざと複雑にしていると言ってもよいくらいで、この社会的コストは、本当に無駄だと思っています」

公認会計士を目指す

こうした急速に変化する経営環境に置かれている税理士業界。今回は、若手税理士の立場から、独り立ちに成功した直近事例を報告する。

|

「ストレスはないですね。自由なので」と語るAさん |

もともと独立志向が強かったAさんは、家庭生活と両立可能な「雇われない人生」を目指して、大学在学中に公認会計士二次試験に合格。

20代のうちに都内近郊で個人事務所を設立した。業務内容は、税理士資格があればできることしかやっておらず、ようは税理士事務所である。

家族経営(妻と親の手伝いと、外注先を利用)で順当に顧客数を伸ばしており、特に社員を雇わずとも、3~4年後に100社のクライアントと顧問契約を持てる感触をつかんでいる。実際に、資格の取得から、事務所を立ち上げて軌道に乗るまでの話を聞いた。

私は、父が大手商社勤務で、働き詰めでした。引っ越しも多く、出張も多かった。「そんなに働いて意味あんの?」と思っていました。家にいない時間が多くて、両親の喧嘩も多かったんです。それで、「自営業ならば自由に時間を使えるし家庭生活と両立できるだろう、サラリーマンは嫌だな」と思っていました。資格をとれば独立できると思って、会計士を目指して勉強を始めました。

公認会計士試験は2006年から新制度に移行し、すでに科目合格制などが導入されていました。私が試験を受けたのは、新制度になってから。大学生になって2年目の年から、資格学校「LEC」の2年コースを受講し、1年で短答式(1次試験)に合格しました。2次が論文式で、監査論、租税法など、全体で合否が決まる方式です。試験勉強は、とにかく量が多かった印象です。

1次試験は合格率がほぼ10%を切る難関で、受かると2年間免除となる。2次試験は、4割ほどが通る。2次試験に通ると「公認会計士試験合格者」となるが、実際に「公認会計士」として資格登録し活動するためには、机上の試験だけでなく、実務経験2年や、研修と修了考査に通る必要もある。

大学卒業後は、実務経験がないと会計士登録できないため、まずは大手監査法人に2年間勤めました。シューカツは、会計学の科目合格の時点で面接に行ったら、面接官と2:3で雑談しただけで内定し、「こんなんでいいの?」という感じでした。別室で「みなさんは内定です」と言われて

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り7,697字/全文10,372字

税理士証票

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

人口知能や基本ソフトの進歩により、税理士だけでなく会計士、行政書士などは人間が行わなくて済みような未来が来るかな。

記者からの追加情報

会員登録をご希望の方はここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方はここでご登録下さい(無料)

企画「ココで働け! “企業ミシュラン”」トップページへ

本企画趣旨に賛同いただき、取材協力いただけるかたは、info@mynewsjapan.comまでご連絡下さい(会員ID進呈)