会計事務員(経理・財務)と行政事務員の仕事はどう変わるのか――AI時代に食える仕事食えない仕事

|

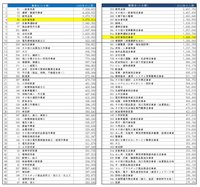

| 1985年と2015年の就業者数上位の変化。職業分類は小分類で293個→232個に統合され、1対1ではないものがある。総数は5,833万人→5,889万人とほぼ同数。全就業者数の元データ(大分類、中分類、小分類)は、記事末尾よりEXLファイルダウンロード可。 |

- Digest

-

- 主計、財務、管理会計

- 「主計」自動化のハードル

- 会計デジタル化は政府の役割が大きい

- RPAで「8割削減可」の業務が続出

- 紙から情報システムへの転記作業が多い

- スマホから申し込めない、自腹の80円ハガキで応募…

- デジタル化進捗の行政評価、モニタリングなし

■会計事務員

主計、財務、管理会計

経理・財務を担う従業員の数は、統計上、確実に減ってきた。「会計事務員」は、1985年267万人→2015年148万人へと、過去30年間で、ほぼ半減。これは、中小企業への「弥生」「マネーフォワード」「freee」といった会計ソフト導入、およびERPの導入によって自動化が進み、少人数化した効果と考えられる。

会計人材の紹介・派遣を専門とするジャスネットコミュニケーションズによると、いわゆる経理・財務の部門で働く人材の内訳は、全体の約7割が「主計」だ。簿記の知識を使って、勘定科目に仕訳し、損益計算書と財務諸表を作る。年一回の決算書作成(とそれに基づく納税)は、会社法や法人税法で定められた義務なので、誰かが必ず行わねばならない。その最低限の業務が主計である。

約2割は、「財務」。資金調達、運用計画を作り、全体の資金繰りや、金利の最適化を考える。主計が過去を見るのに対し、こちらは未来を見る仕事で、投資計画など、経営判断と密接に関わる。たとえば、社債発行・増資による資金調達を計画し、大規模投資をする。

残り1割ほどが、「管理会計」。決算や納税などの法令順守とは別の目的で、経営戦略として必要な分析のために、独自の切り口で売上の目標や実績等を数値管理する。社内コンサル的な業務である。

企業にとって「主計」はコストセンター。できればAIで自動化したいが、人間の判断が必要なプロセスも現実には存在する。

|

本稿は『週刊東洋経済』2019年4月8日発売号に掲載された『AI時代に食える仕事食えない仕事』P30(会計事務員)の原文です |

「企業が契約する建物は、人が住むと消費税がかからないが、住まなければかかる。そういう判断はAIには無理なので、現場とコミュニケーションできて、妥当な判断を下せる人間は必要です。一方で、単に簿記2級を持っているだけの人材だと、AIに置き換わりやすい」(ジャスネット)

経理処理は、複数の選択肢があり

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り4,905字/全文5,852字

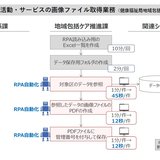

横浜市RPA導入による生産性向上の試算結果(健康福祉局地域包括ケア推進課)

396時間の削減効果が見込める試算結果。こうした、単純定型繰り返し業務を高い人件費(税金)で行っているケースが多いのが行政事務。

本稿は『週刊東洋経済』2019年4月8日発売号に掲載された『AI時代に食える仕事食えない仕事』P31(行政事務員)の原文です

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

※. コメントは会員ユーザのみ受け付けております。記者からの追加情報

会員登録をご希望の方はここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方はここでご登録下さい(無料)

企画「ココで働け! “企業ミシュラン”」トップページへ

本企画趣旨に賛同いただき、取材協力いただけるかたは、info@mynewsjapan.comまでご連絡下さい。