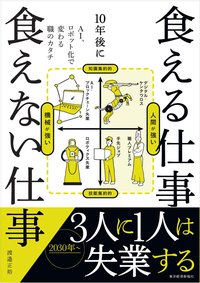

新刊『10年後に食える仕事食えない仕事:AI、ロボット化で変わる職のカタチ』発売

|

| 『10年後に食える仕事 食えない仕事:AI、ロボット化で変わる職のカタチ』 |

※単行本内で示した「分析結果データ」(エクセル形式)ダウンロードは、記事下より。

→目次ほか冒頭立ち読みはこちら

■あとがき

|

裏面、折り返し |

街の書店が消え、身近な生活範囲で本に触れにくくなった。私が育った街(東京・下町)には、かつて最寄り駅周辺に3軒の書店があり、予備校通いをしていた19歳までは、日常的に本や雑誌を立ち読み、買うことができた。それが当り前だと思っていた。

だが、2009年に一番大きかった中型店が潰れて食品スーパーになり、2016年にもう一軒が潰れて居酒屋になってしまった。

今では一番小さな本屋が高架下に1軒残るのみ。母方の実家も商店街にある老舗の書店(長野県)なのだが、小売りは厳しく、小中学校向け教科書販売で何とか生き残っている。全国では年500店ペースで書店が減り続けており、過去20年で半数近くに減少した。

高校一年生を調査対象としたOECDの国際学習到達度調査(PISA)で、日本人の日本語文章の「読解力」は15位(2018年)と、前々回の4位(2012年=対象は1996年生れ)、前回の8位から下がり続けている。街の書店数と子供の読解力は相関がある――というのが私の実体験からの仮説であり、国策で日本人を劣化させているのは許せないことだと思っている。

本書で繰り返し述べたとおり、独占が進むデジタル化社会の進展に、公正取引委員会の仕事ぶりは、全く追いついていない。本屋を潰している主要な原因は、全く同じ内容の本を、アマゾンのデジタル版で安売りすることが、なぜか許されているからだ。中身が同じなら、より安いところで買うのは、消費行動として当り前である。

書店では、再販規制によって定価販売が義務付けられ、値引きが禁じられている。一方のアマゾンkindleは、出版社との「販売価格はアマゾンの自由」という契約により、新刊本からいきなり値引き販売される。独占・寡占を背景に「1冊100円で売られても50円で売られてもアマゾンの自由裁量で、それ以外の契約には応じない」というのがアマゾンのやり方。それが合法だと聞いて、この国に独禁法は実質ないのだな、と思った。

国の法律で、片方は定価販売が義務、片方は値引き販売可。中身は同じ。これほどあからさまにアンフェアな競争環境では、確実に書店が負けて、消えていく運命だ。そこには、いかなる公正な取引環境も存在していない。双方を定価販売とするか、双方を自由価格とするか。いずれかに競争条件を揃えない限り、このまま本屋は消滅に向かい、「日本語を読めない日本人」を自ら量産する、およそ文化的とはいえない不幸な国になっていく。

そういうわけで、私は本書でデジタル化の推進を唱えつつも、アンフェアなやり方で本屋を潰すことに絶対反対の立場であるため、本書の電子版はぜひ出したいが、難しいようだ。現在の法律では、競争条件を揃えるにはデジタル版のほうを定価で販売して貰うほかないので、この場を借りて、そのような契約に応じていただけるフェアなデジタルブックスタンドを募集したい。

|

プロフィール写真 |

■御礼と協力のお願い

本書は、ジャーナリズムに特化した会員制ニュースサイト『MyNewsJapan』で連載中の企画『企業ミシュラン』の記事を書籍化したものである。

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り1,282字/全文2,583字

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

AI、ロボット化は私達の雇用を奪うのでは無く、人間が人間の強みを活かす仕事に集中する為に必要な技術なのだという事がよく分かった。ホリエモンの言うようなまるで働かなくて良い社会は決して実現しない。また高度な翻訳はAIは決して出来ない(文章を理解しない)ので英語の勉強もなくなることは無い。その事が分かっただけでも貴重な本。

記者からの追加情報

会員登録をご希望の方はここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方はここでご登録下さい(無料)

企画「ココで働け! “企業ミシュラン”」トップページへ

企画「サラリーマン EXIT」トップページへ

企画「他のメディアへの配信/MyNewsJapanからのお知らせ」トップページへ

本企画趣旨に賛同いただき、取材協力いただけるかたは、info@mynewsjapan.comまでご連絡下さい(会員ID進呈)