『官報複合体』破壊には、実践あるのみ

|

| 『官報複合体』(牧野洋)。少々ぶ厚いが熟読した。 |

日米の新聞の記者の違いが明快に分かる名著である。ずっと言われ続けてきたことではあるが、最近の具体的な事例を交え、分かりやすく、本来のジャーナリズムとは何か、その理想と現実が記されている。

牧野さんは日経の先輩記者だが、面識はない。編集委員までやって辞めたということで、日経社内を取材した際に間接的に話は聞いていた。まともな記者がいずらい組織風土は相変わらずだな、と驚きもなかった。

僕も日経で新聞記者を始めた当時、なんだこの旧態依然とした無意味な世界は、と驚愕して以来、『週刊文春』記者出身の立花隆が書いた『アメリカジャーナリズム報告』などを読み、日本の新聞業界がジャーナリズムとしては絶望的であることや、アメリカのほうが明らかにマシだということを理解し、さまざまな抵抗を試みた末、経営方面のスキルを身につけ、調査報道主体のこのニュースサイトを立ち上げるに至った。

|

政官業の反対の立場から報じるのがジャーナリズム |

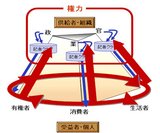

その理念は「経営方針」でも図で示して明確にしている。政官業の「癒着の三角形」(供給者・組織)が発する情報を、新聞テレビが記者クラブを通じて受益者・個人に対して垂れ流すという現状の「情報流」を、逆流させねばならない、というものだ。

MyNewsJapanは、権力サイドのPR機関として組み込まれている『官報複合体』を全否定し、日本の新聞報道とは真逆の、本来のジャーナリズムを純粋に追究する機能体として設立したのである。

牧野氏はこう述べる。

サイトを見ていただければ一目瞭然だが、MyNewsJapanも「生活者/消費者/有権者」と「マスコミ」(=大メディアをウォッチする立場)というカテゴリ分けを採用し、立場別編集を行う。どの立場、どの視点で記事を書くのかを明確にするためだ。

労働者については、日本の場合、労働者は連合という巨大な既得権団体とダブるため、弊社は労働問題も、中小零細企業社員や非正規も含めた、働く「生活者」の立場で積極的に報道している。

日本の官報複合体においては、記事が、官僚や企業や政治家の立場を代弁する形で報じられる。お役所からのリーク、企業の提灯記事、政局記事。それらはジャーナリズムではなく、僕はそんな仕事に意義を見出さない。

■日本にサンドラーはいない

本書では、『プロパブリカ』はじめ、米国各地での新しいオンラインジャーナリズムメディアの動きも記されている。その多くはNPOの形態であり、慈善財団からの助成金、個人からの寄付、ベンチャーキャピタリストの支援などが資金源だ。

寄付税制など制度が異なり、かつ成功した大金持ちの事業家が公共のためにカネを出さない日本では、無理なビジネスモデルである。日本には残念ながら、サンドラーはいない。今、うなるほどのカネを持っているDeNA、グリー、ソフトバンク、ユニクロなどの創業者は、自分らのことだけに忙しいどころか、柳井氏は逆に、自社批判の著者にSLAPPをかけるお粗末さだ。日米の決定的な違いが、そこにはある。

|

僕はメモ書きしながら本を読み、そのページはデジタル保存する。本書のメモ入りは30枚に。もっとシンプルな構成にしたほうが読まれたと思う。 |

この日米の風土や背景の違いが埋まることを期待していても、何も変わらない。だから、企業として市場原理のなかで実現するしかないので、MyNewsJapanは株式会社として運営している。日本人も捨てたものではなく、志の高い人たちをはじめ、会員からの収入で、ビジネスとして成立している。

本書は新たなファクトの発掘というより、オピニオン色の強い分析、評論だ。それ自体は優れたものだが、ここから先は、牧野さんのような至極真っ当で優秀なジャーナリストが、新たなファクトの発掘という調査報道を中心としたジャーナリズムを実現するために行動に移す、実践することでしか、日本の現状は変わらない。次のアクションに強く期待したい。

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

"政官業の「癒着の三角形」(供給者・組織)が発する情報を、新聞テレビが記者クラブを通じて受益者・個人に対して垂れ流すという現状の「情報流」を、逆流させねばならない"

facebookコメント

読者コメント

「まともな記者がいずらい」→「いづらい」が正しいのではないでしょうか。

記者からの追加情報