ポスト戦後のキャリア論-3 「ポスト戦後」のキャリアモデル

|

| 動機・能力モデル |

今回は、現在の若手ビジネスパーソンにとって必要とされる新しいフレームワークとして、「動機・能力モデル」を提示する。といっても、古いものが皆さんの頭にあるわけではないだろう。こうした重要なことが、戦後の経済成長一辺倒を前提とした社会システムが終わってもなお、全く教えられていないのが問題である。

- Digest

-

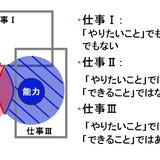

- 「動機」「能力」「現実の仕事内容」を交差させる

- 動機は「やりたいこと」

- 能力は「できること」

- 現実の仕事内容

- やりたいことをやり続けて不幸になるケース

- できることをやり続けて不幸になるケース

- パンのみにて生きるのか

- 社会人10年目までに3つを一致させる

- 記者時代(23才~)

- 外資コンサル時代(27才~)

- 独立後(32才~)

「動機」「能力」「現実の仕事内容」を交差させる

私はニュースサイトで『企業ミシュラン』という連載を6年ほど続けている。企業の広報や人事を通さずにアポをとり、現場の社員に、働く現場の実態や本音を聞いて、よいことも悪いこともフラットに、記事にまとめるのだ(企業の広報に紹介された社員を取材すると会社に都合のよいことしか話せないバイアスがかかる)。

その取材を続けるなかで、現在の仕事や会社に不満を持っている人にずいぶん出会った。不満があって転職を考えている人や入社前とのギャップに悩んでいる人のほうが取材に応じる動機があるので、これは当然だ。特に30代も後半以降のインタビュイーになると、「諦念」の感情が伝わってきて、いたたまれない。

一方で、満足度の高いキャリアを送れている人にもずいぶん出会い、話を聞いた。自分から「話を聞いてくれ、参考になるから」と売り込んできてくれる人もいた。ハッピーな仕事人生を送っている人は、ワクワク感や充実感が伝わってくるし、ある種のオーラがある。若々しく、目も輝いている。

両者の違いはどこから生まれるのか、両者を隔てるものは何なのかに興味を持った私は、まず自身のキャリアを振り返って分析し、『やりがいある仕事を市場原理のなかで実現する!』(光文社、2008年)という単行本にまとめた。自分自身、キャリアの満足度は高いからだ。

そのうえで、特に満足度の高い30代ビジネスパーソンの取材をさらに重ね、歩んできたキャリアを尋ね、既存のキャリア研究書(ほとんどが時代に合っておらず、米国の事例紹介が多い)にも一通り目を通した。

その結論は、働く側にとって重要なキャリア目標、つまりハッピーキャリアの法則は、下記に集約される、ということだった。

「コア動機」と「コア能力」、この2つを拡大・交差させた部分で「現実の仕事」を得る

キャリア研究の重鎮である米国の心理学者エドガー・シャイン氏は、「動機」と「能力」に加えて「価値観」をあげ、この3つ(動機、能力、価値観)と向き合うことがキャリアの基礎を作る、と論じている

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り13,230字/全文14,288字

「今の仕事は自分に合わない」3つのパターン

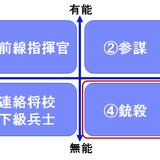

ゼークトによる部下の分類

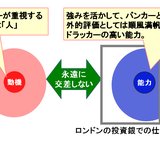

ドラッカーの悩み

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

※. コメントは会員ユーザのみ受け付けております。記者からの追加情報

会員登録をご希望の方は ここでご登録下さい

企画「ココで働け!」トップ頁へ

新着のお知らせをメールで受けたい方は ここでご登録下さい

サンプル記事をご覧になりたい方は、こちらへ

■企画趣旨に賛同いただき、インタビュイーを紹介または取材を受けていただける方には、会員ID(1年分)および薄謝進呈いたします。

ご連絡先E-mail:info@mynewsjapan.com