年4千時間超の労働で鬱病解雇された建設技術研究所社員が提訴 対国交省100%の業務で

|

|

㈱建設技術研究所に損害賠償請求している原告の淺野哲さん(35歳)。筆者は過重労働に苦しむ人々を数多く取材してきたが、淺野さんの労働時間(年4000時間超)は最長である。 この裁判は、これまでの裁判のように長時間労働による疾病の後遺症に対する損害賠償ではなく、長時間労働の強制それ自体が違法であると主張する点で他の労働裁判と異なっている。 |

- Digest

-

- 入社式後の研修で聞いた「寮で社員が自殺し腐乱遺体で発見」

- 完成後のダムの計算ミス発覚と外注先の業務放棄事件

- 国土交通省から受注した仕事とは

- 要らないダムを存続させることも

- 「残業対策会議」実施 取締役会は過重労働を認識していた

- 月500時間の勤務、残業で家族の死に目にも会わせぬ非道

- 年収500万円で過労死寸前

- 会社に着くまでに毎朝嘔吐

- 「淺野氏はダラダラと会社にいただけ」と統括産業医が証言

- 「労災申請は絶対に許されない」と総務部長ら

- 「労災申請を取り下げなければ出社させない」会社による妨害工作

- 裁判で発覚した“淺野哲manual”という内部文書

- 診察する前に産業医が「労災ではない」と判断

- 出社困難なのに一転して「就労可能」と判断

- 労使協議の調整中に解雇通告

入社式後の研修で聞いた「寮で社員が自殺し腐乱遺体で発見」

淺野さんは、国土交通省が発注した仕事で年に4000時間も働かされ、鬱病を発症して解雇された。㈱建設技術研究所には天下り役員もおり、発注元も官庁なので、まさに“官製過労鬱病解雇事件”と言える。桁外れの長時間労働にもかかわらず、生々しい実態を伝える記事はなぜかない。そこで今回、結審を前に、本人に事件の詳細を語ってもらうことにした。

「私の就職時(2001年春入社)は、就職氷河期とゼネコンの不良債権問題そして公共事業の縮減も重なり、建設業界の採用は極めて厳しい時期でした。就職した㈱建設技術研究所は河川計画のコンサルタント部門としてはトップで、自分にとっては希望以上の会社でした。私が入社する前は毎年100人近くを採用していた時期もありましたが、私の同期入社はわずか19人という採用の厳しさだったのです。

入社前に残業が非常に多い、という話はうかがっていました。しかし、それは12月から翌年3月までの4か月間である、と。公官庁の仕事がほぼ百%ですから、この時期が忙しく、「血尿が出たら一人前」とまで言われており、それは覚悟のうえで入社しました。

入社して仮配属された班では、第一日目から終電帰りでしたが、それは苦にならなくて、むしろきちんと仕事を任された、という充実感がありました。

最初の3~4日くらい東京本社で研修してから大阪に赴任しましたが、入社式後の数日の研修で忘れられない話を聞きました。研修のなかでT管理本部総務部次長が話したのですが、かつて若手社員が寮(さいたま市与野)で自殺したことがありました。しかし数日も会社に出勤してこないのに気づかれなかったので、死後何日も経ってから発見されたようです。

つまり、私の会社は仕事が独立採算制であるため個人商店のように個々人に責任があり、自分で管理・対処して自分の身は自分で守るようにしていかなければならないということです。さらに仕事がそれだけ過酷だということをT部次長は言いたかったわけです。

東京での研修を終えて大阪支社に赴任してから、直属の上司だったK主任からは、その寮で自殺した方は感電自殺であり、発見されたときは腐乱していたと聞かされました」

完成後のダムの計算ミス発覚と外注先の業務放棄事件

「大阪支社に出勤初日の午前中に支社長に次いで部長・次長と面談して午後から現場につかされました。難しい仕事ではありませんでしたが、その仕事が落ち着くと7月までは、勉強しながら仕事ができる程度の忙しさでした。4月は忙しかったものの、5、6、7月は残業も一日2~3時間くらいで、そのあと飲みに連れて行ってくれることもあったくらいです」

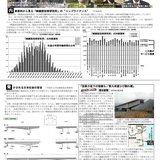

|

㈱建設技術研究所の大阪支社(左端)。撮影2008年3月16日0時28分。土曜日の深夜から日曜日に日付が変わったころ。終電(手前の白い光の帯)が走るなかで、同社が入居する技術系のすべての部署の全フロアに灯りが煌々とともされている。なお、1~3階の総務部、資料室、会議室、支社長室、打ち合わせスペースは消灯している。(現在は移転している)。 |

――忙しくなかったといっても、今の話だと月50時間程度の残業になり、問題ないとは言えないですね。

「でも、その頃はまだ大丈夫でした。ただ、その後に間違った計算のもとにダムが造られていることがわかり、面倒をみてくれていた当時33~34歳の主任がその対応で私の面倒を見られなくなってしまったのです。

新規ダムを造る計画づくりの際の対象流域の洪水の計算が合わず、過去に同じ流域内に造られている既存のダムを計画した際の計算にミスがあることが発覚したためでした。

主任は追いつめられて精神的におかしくなってしまい、後の02年5月には担当を外れて転勤となりました。

上司が私の面倒を見られなくなったわけですし、01年10月から12月にかけて過密な労働がエスカレートし、翌02年には年間4000時間労働に突入していきました。ダムの計算ミスが発覚したのは10月くらいですが、具体的に関係機関(国土交通省、滋賀県、当時の水資源開発公団)に対して報告しなければならないにもかかわらず、主任が会社へ対応を求めても、結局、会社の対応として関係機関への報告は先延ばしされ続けました。

このような状況に加え、ダムの計算ミスとは別に、業務遂行能力のない格安の外注先業者へ上司が重要な作業を外注した結果、品質トラブルが頻発する事件が重なってしまい、ますます現場は追いつめられていきました。

外注と一緒に仕上げていく仕事を1人で成し遂げなければならなくなってしまったのです。本来なら数人で行う仕事を1人で行っているわけですから、期間を1か月から例えば3か月に延期できれば良いのですが、次の工程もあるためそうはなりません。しかも、社内では、人材や設備などその業務を遂行できる体制にないうえ、新人の私や周囲の社員には細かな作業のノウハウがなく、手さぐりの作業になってしまったのです。

ダメ押しのように、納期間際には外注業者が業務を放棄する事態にまで発展しました」

国土交通省から受注した仕事とは

――入社早々のトラブル続きで大変でしたが、具体的な仕事内容を教えてください。

「主に国土交通省が発注する『河川整備計画策定業務』や『浸水想定区域図(洪水ハザードマップ)作成業務』という業務を担当しました。

「河川整備計画策定業務」では、公共事業の是非を検討する際には、ダムを造る等の治水事業の費用であるコスト:c(costたとえば、用地買収、ダムによって水没する家屋や道路の移転費用、ダム本体の工事にかかる費用など)と、その事業を行ったことによる効果であるベネフィット:B(Benefit利益・利点・有益性)を算定します。

ダムを造る場合のベネフィットは、ダムによってどれだけ災害時の被害が減るかという被害軽減効果を計算して出すことになります

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り9,283字/全文12,053字

公共事業の法令順守と国土交通省の不適正な行政の是正を求めて衆参両議長に充てた請願書。淺野さんは、国土交通省から発注された公共工事(ダム建設などの防災計画づくり)に絡む検討や資料づくりで過労になった。国土交通省に改善を求めるため大阪の近畿地方整備局に何度も働きかけたがきちんと対応されなかったので数回にわたり上京し、国会に問題提起したのだ。

淺野さん作成のビラ。過密労働の実態がわかりやすく書かれている。また裏面(画像半分から下)には、被告会社の設計強度不足による東九州自動車道の河川橋梁(宮崎県日南市)が破損したことについて触れている。淺野さんによると、「被告会社の設計強度不足によって建設中に損壊した事件では、昨年3月に、補強では問題が残るとの結果が出され、取り壊して作り直すことが決定していました。この時点で、取り壊しに至ったケースは、戦後の国の直轄事業では、一般道で1件のみ、高速道路では前例が無い異例として報道されています」とのことだ。これを報じた朝日新聞(2010年3月25日)で土木学会コンクリート委員会の宮川豊明・京都大学教授が、欠陥設計の遠因として労働環境の悪化を指摘している。今年6月、再び同じ東九州自動車道の河川橋梁で、またしてもひび割れが発見された。

2011年7月4日、最後の証人尋問のようすを描いた支援者によるイラスト。「労災申請の手助けをするのが産業医の役目」という原告側証人の天笠崇・精神科医師の言葉が印象的だ。

淺野さんの医療情報を示す重大な3枚の紙。一枚目は、会社の健康管理室の記録であり、最後とのころに12月24日に統括産業医である唐木正敏・精神科医師からの手紙を支社長に渡し、翌25日9時以降に電話することが記されている。真ん中は、その12月24日発信の同産業医が会社の健康管理室に宛てた文書の送り状。下がその内容である。重要なのは「2、」に「病気は労災とは考えていない」「3、」に「以上のことが未解決だと復職可の判定はできない」という趣旨が示されていること。これは、「労災申請を取り下げないと復職させない」という会社の方針であると淺野さんは言う。健康管理室の日付が記録されていることに加え、03年12月24日にファックスを受信したと看護師が裁判で証言している。この産業医による浅野氏の初診は翌04年1月13日。つまり、診察していないのに「労災ではない」と判断を下し、「本人が労災ではないと納得するまで復職させない」という方針を会社にアドバイスしていることになる。

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

※. コメントは会員ユーザのみ受け付けております。記者からの追加情報

会員登録をご希望の方はここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方はここでご登録下さい(無料)

企画「ココで働け! “企業ミシュラン”」トップページへ

本企画趣旨に賛同いただき、取材協力いただけるかたは、info@mynewsjapan.comまでご連絡下さい。会員ID(1年分)進呈します。