低線量被ばくリスク管理の報告書は事実誤認だらけ 信用落とす原発有識者たち

|

| ワーキングループ会合で挨拶をする細野豪志原発担当大臣。右側の二人が共同主査の前川和彦氏と長瀧重信氏 |

- Digest

-

- 20ミリシーベルト正当化に終始した低線量被ばくのリスク評価

- 「1万人に1人のリスクは無視?」本音が垣間見えるリスク比較

- そもそもクロロホルムのリスク0.01%は発がんリスクではなかった

- 「パブコメは必要なし」聞く耳を持たない細野大臣

20ミリシーベルト正当化に終始した低線量被ばくのリスク評価

資源エネルギー庁が「不正確な報道への対応」を名目に、反原発の有識者のチェックをしていたことが分かったが、逆に親原発有識者によるウソをチェックする必要が、ますます増している。

3月以降、いわゆる有識者・専門家と称する人たちの信頼感は地に落ちた。だが原発村の専門家はしつこく巻き返しのチャンスを狙っており、それに応えるかのように政府は次々に新たな検討会や有識者会議を設置している。

原発の運転コストに関する会議などには反原発の委員の参加も増えるなど委員のバランスに配慮するようになったが、放射性の健康リスクに関する会議は、依然として原子力村の専門家先生たちが支配している。

そのひとつが、12月15日に報告書をまとめた「線量被ばくのリスク管理に関すルワーキンググループ」だ。

結論から言えば、野田首相の12月16日の福島第一原発冷温停止宣言に間に合わせるための急こしらえな会議で、これまでの政府の「20ミリシーベルトの避難指示基準」に、お墨付きを与えるための有識者の集まりだ。

メンバーは低線量被ばくのリスクについて、否定的意見を持つ研究者だけで固められていた。

|

ワーキンググループ参加者名簿 |

会議で発表する外部の参考人の中には、児玉龍彦東大教授や木村真三独協医科大学准教授など、低線量被ばくのリスクについて危険性を指摘する意見を出す専門家もいたが、その二人は報告書内容の審議には参加していない。

8回の会議のうち4回ほど傍聴したが、傍聴して感じたのは、これはまさに「細野豪志原発担当大臣のための勉強会」ということだった。細野大臣のすぐ隣に二人の共同主査(長瀬重信長崎大学名誉教授と前川和彦東京大学名誉教授)が固め、細かい部分の補足説明などを細野大臣に耳打ちする場面が目に付いた。

結果として12月15日にまとめられた報告書は、「20ミリーベルト」の正当化に終始したものとなった。

主な概要は以下のとおり。

国際的に合意されている科学的知見によれば、総被ばく線量100ミリシーベルト以下での発がんリスクは他の要因によって隠れてしまうほど小さいため、リスクの増加を証明することは難しい。放射線防護の観点からは、生活圏を中心とした除染や食品の安全管理等の措置の継続は必要だが、年間20ミリシーベルトは今後の線量低減のスタートラインとしては適切である。

2、子どもや妊婦への特別な対応の必要性

大人に比べて子どもの発がんの感受性の高さは100ミリシーベルトを超える高線量被ばくでは確認されているが、低線量の場合、証明することは難しい。しかし住民の大きな不安を考慮し、子どもに対して優先的に放射線防護をとることは適切である。

3、地域住民への健康影響に関する情報の伝え方

さまざまな規制数値が、科学的に証明されたものなのか、政策としてのものかを理解してもらうことが重要。政府、専門家は住民目線で、確かな科学的事実に基づき、わかりやすく、透明性を持って情報を提供するリスクコミュニケーションが必要。

除染などで「最終的には年間1ミリシーベルトを目指す」とあるが、当面の間は年間1~20ミリシーベルトの被ばくは許容できる、という内容だ。また、子どもの対策として、学校の除染の目安である毎時1マイクロシーベルトは、年間1ミリシーベルトと比べると明らかに高すぎるが、それも正当化する内容となっている。

スケジュール的にも、12月16日の野田首相の冷温停止宣言の1日前に完成というように、滑り込みで作られた。初めから結論ありきだったのではないかと勘繰られても仕方のない内容だ。

「1万人に1人のリスクは無視?」本音が垣間見えるリスク比較

ワーキンググループの会議の中で興味を引いたのが、第6回目のリスクコミュニケーションに関する会合だった。

|

第6回会議での中谷内一也同志社大学教授のプレゼンの一部「説得の意図が明らかだと拒否される」と指摘 |

同志社大学心理学部の中谷内一也教授がプレゼンを行い(図2)、「他のリスクと比較する場合、相手を丸め込もうという意図がみえみえだと、拒否される。鍵を握るのは信頼。信頼を回復するのが一番大事」といった説明に細野大臣をはじめ、会議の委員の皆が、感心しきっていた様子だ。

ただ説明の中には「当該リスクより高いリスクばかり引き会いに出して理解を得ようとしても難しく、より低いリスクも引き合いに出した方が、説得性が増す」といったテクニカルな説明も含まれていた。会議の終了後には細野大臣が中谷内教授の席に近づき、「我々がこれから作る報告書を是非事前に見てチェックしていただきたい」とお願いしていた。

信頼を回復するのが一番という提案がどのように受け入れられたのかは不明だが、「より低いリスクも引き合いに出した方が良い」という提案は、早速報告書の中に活かされた。

これまで政府が放射線の被ばくのリスクを説明する際には、喫煙や野菜不足や肥満などが、放射線よりもリスクが高い例として説明されていたが、今回の報告書では、放射線被ばくより低いリスクの説明として、水道水中のクロロホルムの例が加えられている。

報告書では、

「クロロホルムは、水道水中に含まれ、発がん性が懸念されているトリハロメタン類の代表的な物質であるが、平均して1日に2リットルの水道水を飲用し続けたとしても、発がんのリスクは 0.01%未満であり、懸念されるレベルではない、と評価されている。100 ミリシーベルトの放射線被ばくによる発がんのリスク(例えば長期間 100 ミリシーベルト被ばくした場合の生涯のがん死亡の確率の増加分、約 0.5%)は、このクロロホルム摂取による発がんのリスクよりは大きい。」

と説明されている。

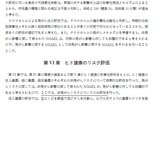

しかしこのクロロホルムのケースは、書いた人が勉強不足の無知のためか、または意図的にか、事実が捻じ曲げられて引用されているのだ

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り2,342字/全文4,898字

クロロホルムのリスク評価書の一部。「非発がんリスクについてのみ評価した」と明記してある。

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

常識的に考えてみれば東大の御用学者、大橋教授の「プルトニウムは飲んでも大丈夫」という発言をしたのを『おかしい』と思う筈だ。このような発言が正当かされるのだから、カネや権威というものは恐ろしい。

2011年12月30日に池田信夫氏は 「原子力村」とか「御用学者」という言葉を頻発するようになったら要注意。「**が言っているから嘘だ」というのは思考停止。最近の河野太郎さんの話にも、やたらに「原子力村」が出てくるのが気になる。 とツイートしている。確かに誰が正しいかではなく何が正しいかで判断するべきだ。しかしじゃああなたが三橋貴明氏や中野剛志氏への批判はどうなってんの?と聞きたい。

記者からの追加情報

会員登録をご希望の方はここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方はここでご登録下さい(無料)