「10年後」を考えたシューカツ準備と仕事選び

|

| 親世代との違い |

- Digest

-

- 就活から武器が必要な時代に

就活から武器が必要な時代に

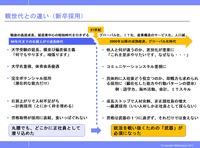

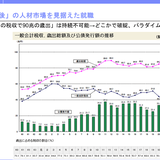

今の親御さんが就職活動をした80年代までは、戦後の高度成長を引きずり、右肩上がりで拡大していた。常に人手不足ぎみの企業側としては、とにかく枠を埋める必要があり、需要と供給の関係から、誰でも正社員として入社できた。

ところが成長が止まった現在では、いい人材だけを厳選して正社員として採るようになった。正社員はクビにできない。一方、いつリストラ期に入るかもわからないので、バッファーとして、切り易い非正規社員が必要となったのである。

80年代は「丸腰」でも、こうした背景のもと、正社員としてどこかに潜り込めたが、現在は、就活を戦い抜くための「武器」が必要な時代になった。「なんでもやります」では武器にならない。「何ができます、その根拠は…」と明確に言える必要がある。

一方で、産業構造が変化した。すなわち経済のサービス化である。規格大量生産の時代、中心はモノづくりだから、それほどコミュニケーションスキルがなくてもよかったが、サービス業中心にシフトすると、仕事における対人コミュニケーションの比率が高まってきた。

その結果、自分の「武器」について、「流暢にしゃべれる」必要性が高まったのである。そしてその武器は、資格とイコールではなくなった。

弁護士も会計士も市場には余っている。弁護士の資格でも、ストレートで東大卒なら大手法律事務所に入れてなんとかやっと、というレベルだ。普通の大学卒で、従来のように、卒業後3~4年で20代後半になって資格を得たとしても、よい就職先はなく、勉強に専念した3年分はまったく回収できない。会計士も、従来の就職先だった監査法人はリストラ中なので、試験に通っても実務経験を積めない。

現在の就活では、「いかに即戦力っぽく見えるか」が重要だ。企業は、大器晩成型の人など求めていない。晩成してから来てください、ということだ。たとえば、海外の日本企業の現地事務所で、休学してインターンを半年やった結果、マーケティングの視点からはこういう事業が儲かりそうだということが分かった、それをぜひ御社で実行したい、と語れるような人が強い。

だから、親としては

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り3,936字/全文4,844字

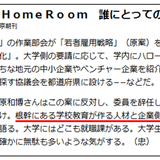

政府の場当たり的な対応策

藤原和博氏は、政府の対策に反対し、委員を辞任

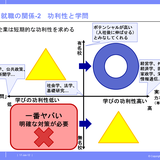

功利性と学問

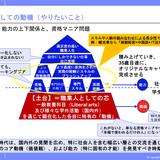

土台としての動機

10年後を見据えた仕事選びを

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

深刻な悩みが多かったです。一度も社会に出ていないで院、留学という息子がいて、このまま進学を支援し続けていいんでしょうか?みたいな。。

渡邉さん、この講演会の親御さんや学生の反応て、どんな感じでしたか?すごく興味あります。続報かブログでぜひ読ませてください。

記者からの追加情報

会員登録をご希望の方はここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方はここでご登録下さい(無料)

企画「ココで働け! “企業ミシュラン”」トップページへ

本企画趣旨に賛同いただき、取材協力いただけるかたは、info@mynewsjapan.comまでご連絡下さい。会員ID(1年分)進呈します。