「福島の小児甲状腺がん多発は統計的有意」津田敏秀・岡山大学教授

|

| 2月13日に記者会見した、福島県立医大・鈴木眞一教授(右)と、山下俊一教授(左)。多発や被曝との関連を否定する理由を必死に考えているように見えてしまう会見であった。 |

- Digest

-

- 県の見解を垂れ流すだけのマスコミ記事

- ほっておいても大丈夫ながんが見つかっただけ?

- 7人の疑いを含め9~10人はガンだと判断できる

- ガンの潜伏期を考慮しても多発の統計的有意は否定できない

県の見解を垂れ流すだけのマスコミ記事

2月13日の第10回福島県県民健康管理調査検討委員会で、疑いを含む10人の甲状腺がんが見つかったことについてのマスコミ各紙の記事が以下のものだ。

朝日新聞は「甲状腺がん3人、7人疑い 福島県『被曝、考えにくい」という見出し。「チェルノブイリ事故では、被曝から最低4~5年後に甲状腺がんが発生しており、県は『総合的に判断して被曝の影響は考えにくい』と説明している。子どもの甲状腺がんの発生頻度は100万人に1~2人程度とみられていた。今回、それより高い頻度で見つかった。福島県立医大の鈴木真一教授は『今回のような精度の高い超音波検査で大勢の子どもを対象にした調査は前例がなく、比較はできない』と説明した」と、県や鈴木教授の言い分をそのまま掲載しているだけだ。

毎日新聞も同様で、「100万人に1人」という発生率とは比較できないという鈴木教授のコメントを紹介し、さらに、チェルノブイリ原発事故では最短で4年後に発症が増加しているとして、「(福島原発事故以前から)元々あったものを発見した可能性が高い。(原発事故との因果関係は)考えにくい」というコメントをそのまま紹介しているだけ。

産経新聞もほぼ同じ。

これらすべて福島県や検討委員会からの情報をそのまま流した典型的な記者クラブ系ニュースに過ぎない。

実はこの福島県の18歳以下の子どもたちを対象にした甲状腺検査では、昨年の段階でも被験者の30%から小さいながら嚢胞や結節が見つかったことが取り上げられ問題になった経緯がある。

嚢胞と結節とは

嚢胞(のうほう)=体液の貯まった袋状のもの。良性で健康な人でも見つかることが多い。今回は20.1㎜以上が二次検査が必要とされた

結節(けっせつ)=しこりのこと。多くは良性だが今回の検査では5.1㎜以上のものが二次検査が必要とされた。

(出典はここ)。

この件については第3回検討委員会資料の中(P15)でも「超音波検査で数%の結節(しこり)を認めることが予想されます」と書いてあるとおり、嚢胞や結節の多発は県の方でも想定の範囲内だったようだ。嚢胞や小さな結節だけでは有害とは言えず、全国どこの子どもたちでも超音波検査をすれば同程度の頻度で見つかる可能性は高い、ということのようだ。

しかし、それに続く説明には「しかし、小児甲状腺がんは年間100万人あたり1,2名程度と極めて少なく、結節の大半は良性のものです」とある。つまり、今回のように甲状腺がんがこんなに多発することは想定していなかったようだ。

|

|

23年度の甲状腺検査の結果 |

簡単に23年度の検査結果のおさらいをしておこう。23年度の38114人の受診者のうち、5.01mm以上の結節や20.1mm以上の嚢胞がみつかって二次検査が必要と判断されたのが186人。

その内151人が二次検査を終了して、76人に細胞診が実施された。その内10人に悪性の疑いありと判断され、その内3名は手術が行なわれて、摘出した組織を診断した結果、がんが確定したというものだ。

ほっておいても大丈夫ながんが見つかっただけ?

まず2012年の9月11日の検討委員会で1件甲状腺がんが見つかったと発表された。その後2012年11月18日の第9回会議から今回の2013年2月13日の第10回の会議の約3カ月の間に新たに2件のがんの確定と7件の疑いが増えたことが2月13日の会議で発表された。

これは県や検討委員会にとっても想定外だっただろうと考えられる。明らかなガンの多発となれば、良性の可能性の高い嚢胞や結節(しこり)と同じ扱いはできない。単純に、他の地域でも調べれば発見されるとは言えないからだ。

ただ、2月13日の記者会見で鈴木教授は、断定こそしないものの、大人の甲状腺がんの例をだし、今回見つかったのは潜在がんだ、ということをほのめかす発言をしている。(ビデオ6:51~)

「94~5年の報告でも、乳がん検診の時に同時に超音波検診をすると3.5%の人に甲状腺がんが見つかったという例もあります。また潜在がんといって剖検(死体の病理解剖)時に見つかる小さいがんが、一生、臨床でのがんにはならず小さいままのものを、報告によっては二十数%から十数%日本では見つかっている。頻度というのは検査の仕方によってかなり違いが出る」という趣旨の発言をしている。

お年寄りの場合、加齢とともにがんが増える。最後はがんになっていても死因は別だったりするので、子どものがんと同等に扱うのは無理がある。

それでも20数%から甲状腺がんが見つかったというのは気になるのでいろいろ探してみた。その鈴木教授の説の明らかな出典は見つからなかったものの、別のお医者さんのブログが見つかった。

それによると、女性の3.5%から甲状腺がんが見つかったというのはどうも数ミリ程度の微小がんのようだ。また剖検で数十%からみつかった甲状腺がんも、『これは1ミリ未満というような大きさのものも全て癌として集計した結果なので、臨床的な意味合いは乏しい』と指摘されている。

つまり甲状腺がんの中には、1㎜程度のさほど大きくならず、転移したり浸潤したりすることもなく特に問題にはならない微小がんというのがありそうだということらしい。

しかし、今回の福島の子どもたちで見つかった甲状腺がんのサイズは平均15㎜だという。甲状腺がんの診断でも10㎜を超えるがんは微小がんとは言わない。

鈴木教授自身、甲状腺検査説明会で「8,9,10㎜を超えると動きが早くなってくる。急激に大きくなって発見される、急激に大きくなるのが悪性」だと説明されている。

今回手術をした3例についても、検査中に、急激に大きくなってきていて、手術をしたのだろうと思われる。決してほっておいても大丈夫ながんではないから手術したのだろう。

しかしツイッターでは、「福島子ども全員36万人に甲状腺検査を行うと、ざっくり20~100人程度の甲状腺ガンがみつかることになるだろう。それは全国どこでも真剣に探せば、小児甲状腺がんがそれだけ見つかる」と主張しているお医者さんまで出てきている。

もしそれが事実だとするならば、ざっくりと全国で18歳以下の子どもが2000万人いたとしたら、最大で5250人甲状腺がんが潜在していることになる。2007年のがん統計での18歳以下の甲状腺がんの年間発生数が61人なので、実に潜在患者が86倍もいる、という計算になってしまう。とても現実的だとは言い難い。

そうすると、福島県内で観察された小児甲状腺がんの多発は、将来起こるであろう、より大規模な多発を、スクリーニング検査によって前倒しで検出している、という可能性の方が現実味を帯びる。

7人の疑いを含め9~10人はガンだと判断できる

今回新たに分かったガンの多発についての議論を水掛け論に終わらせずに、意見の違う研究者や行政、市民の間でも共通認識にするためには、疫学的・統計的な議論が必要だ。

まずは今回起きている多発が、偶然たまたま観察されたかも知れない、という可能性を、どれくらい排除できるか、だ。

どうすればそうした疫学的な推論が可能なのだろうか?その方法を提供しているのが、『医学と仮説 原因と結果の科学を考える』(岩波書店)の著者でもある、岡山大学大学院環境生命科学研究科の津田敏秀教授(右記)だ。

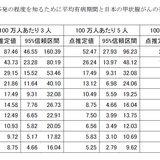

津田教授の分析について、詳しくは添付のPDFを読んでいただくとして、今回の38114人中10件(確定3人、7人疑い)の小児甲状腺がんの発見は、疫学的にみて、どう判断できるのか、の結論だけ紹介する

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り4,102字/全文7,286字

津田教授の分析例の一つ。38114人中10人が甲状腺がんだった場合の、全国発生率の何倍の多発と判断できるかの表

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

肝心の部分が読めないから正直どうでもよいが、なんだこりゃ、だな。

見出しに「統計的有意」を持ってくるセンス

植田武智プロフィール“「本当に怖い電磁波の話―身を守るにはどうする?」 (金曜日)、「危ない健康食品から身を守る本」「遺伝子操作食品の避け方」(共著)(コモンズ)などの著者です。”

facebookコメント

読者コメント

※. コメントは会員ユーザのみ受け付けております。記者からの追加情報

会員登録をご希望の方はここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方はここでご登録下さい(無料)

企画「原発問題から見える日本」トップページへ

企画「えっ?まだ新聞、定価で読んでるんですか!?」トップページへ

本企画趣旨に賛同いただき、取材協力いただけるかたは、info@mynewsjapan.comまでご連絡下さい。会員ID(1年分)進呈します。