医師 医局を出れば、時間も収入も自由自在――「最もAI化できない領域」精神科医の“エンジニアではない”日々

|

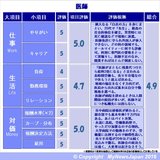

Aaa(仕事5.0、生活4.7、対価5.0)

Aaa(仕事5.0、生活4.7、対価5.0) |

- Digest

-

- 需給バランスの変化

- 新臨床研修医制度と医局支配の緩和

- 2020年、新専門医制度で変わること

- 医師は「資格マニアになる」現状

- クリエイティビティ―は、いらない

- 診療マニュアルは更新されていく

- 「必ずしも正しい診断書は書かない」医療の非医学的要素

- 医者はエンジニアではない、精神科は最後までAI化できない

- 「これは医者倫理に反する」--終末期医療の現場

- 「生活保護者の半分は働ける」

- 「サーバーを介すと情報漏えいする」という考え

- 医師会は「引退前の医者たちのサロン」

- MRは、接待要員→テクノロジストへ

- 医師の逮捕と「たらい回し事件」で、医師不在に

- 病院では医師の能力で市場原理が働かない

- 社会復帰しない入院患者だけ診てるとツラい

- 「白人のタクシー運転手くらい見ない」白人医師

- 認知症患者が精神科に、どんどん増えている

- 統計上は、開業医3千万、勤務医1500万が平均

- 働こうと思えば、いくらでも稼げる

- 実質1時間7万円、24時間20万円…「ナメてるな」と思うバイトも

- 青森・週4勤務・官舎付き年俸3500万円

- 患者からの謝礼「主治医で100万円」も

- 暴れだす人もいる精神科

- 医者ではないオーナーが実質経営者のストレス

需給バランスの変化

2016年4月、37年ぶりの医学部新設で、東北医科薬科大学医学部(定員100人)が発足した。長らく国策として認めてこなかったが、遅まきながら「医師不足」解消策の1つにはなりそうだ。

医師は、入り口(医学部の定員)を増やさない限り、絶対数が増えない。医師が増えると、医師1人あたりの患者数は減り、患者の奪い合いとなって経営が悪化する。たとえば現在の歯科業界はコンビニよりも医院の数が増え、廃業が相次いでいる。そんな状況を避けたい医師の業界団体「日本医師会」は、ずっと医師不足を否定し、「あるのは地域間の偏在だけ」と主張してきた。

政府も、昭和57年と平成9年の閣議決定により、ピーク時8,340人だった入学定員を7,625人まで抑制。世界の先進各国が高齢化に備え医師数を増やすなか、最も急速な高齢化が予測されていた日本では逆に、年8千人未満の抑制状態が、2008年まで19年間も続いた。この失政が、現在の医師不足(医師供給不足)の元凶である。

|

医学部の定員推移(1980年~2016年入学) |

2004 年に起きた「医師の名義貸し事件」(病院の医師定数を偽装)などから医師不足は顕著となり、日本医師会まで医師不足を認めざるを得なくなったのが、2007年。政府は遅まきながら2008年より増員に転じ、2016年4月に37年ぶり医学部が新設され、その学生100人を合わせて、今年の入学定員は計9262人となった。

それでも、底だった2007年と比べても21%増に過ぎない。司法試験改革で長らく年500~1000人だった司法試験合格者数を2千人前後まで増やした弁護士とは異なり、「2割増」は、微調整の範囲だ。

2019年度(平成31年度)までは、(各大学の元々の定員に対する)増員が決まっており、その後は、政府が「その時点の医師養成数の将来見通しや定着状況を踏まえて判断」となっているが、既得権益を守りたい医師会や大学病院は、現在、医師の増員にも医学部の新設にもすべて大反対しており、自民党政権の強力な支持母体として、今後は逆に「減員」を主張することも予想される。野党不在の政治状況から、急激に医師が増える可能性は極めて低い。

医師が一人前になるには、卒業まで6年、初期研修2年の計8年を最低でも要するうえ、医師総数30万人強からみたら、8年後に9千人が現場に出ても3%で、高齢医師の死亡や引退による減少が顕著になるのはこれからだ。

高齢化はこれから深刻化しつつ、「団塊ジュニア」世代のコブが亡くなるまで、およそ半世紀は続く。米国経済統計局の推計では、65歳以上の日本人の高齢者比率は2015年で26.6%、2050年で40.1%と、少なくとも30年にわたって「世界1のシルバー大国」の座を維持するため、当然、患者側の医療需要は伸び続ける。

しかも、若い世代ほど女性医師が増えているため(20代は既に35%、医師全体では20%=2014年12月時点)、出産や子育てで現場を離れる期間は長くなり、短時間勤務者や、離職したまま復帰しない医師も増える。男性も、ワークライフバランスを考える傾向は強まっている。

こうした状況から、少なくとも「団塊の世代」が亡くなる約20年後までは医師不足の状況は続く可能性が高く、その後の需給バランスは政治次第(つまり自民党政権なら医師会の希望通り供給不足を続ける)、ということになりそうだ。

新臨床研修医制度と医局支配の緩和

医局の意向と関係なく自分で研修先の希望を出せる「新臨床研修医制度」が発足した2004年以降は、ヒット漫画『ブラックジャックによろしく』(『モーニング』の連載開始は2002年)でも描かれたような、研修医の薄給激務や、大学教授を頂点とする不条理な医局人事など、世間の常識から見たら異常な世界は、改善に向かった。

医局による人事支配が緩和されたことで、自由市場へと近付いた。自由市場において、労働環境のほとんどは、需要と供給で決まる。現在の供給不足、需要過多の環境では、医師は圧倒的に競争力が高く、わがままが利く。アルバイトの時給も当然、高騰する。一方で、大学病院の医局に所属し続けるメリットもあり、旧来から変わらぬ世界も残っている。

診療にあたって、それぞれの専門資格が必要な米・英・独など欧米諸国と異なり、日本の医師はオールマイティーに何でも診てよい。皮膚科の医師が内科も診て薬を出せるし、小児科の医師がアルバイトで眼科の診療をやってもよい。薬剤師と同様に、調剤権も持っている。1人でなんでもできるスーパー資格が、日本の医師免許である。

|

診療科別の医師数(2014年12月31日時点、全31万1205人の内訳) |

とはいえ、どの診療科で働くかで、仕事内容だけでなく、「忙しさ」や「報酬」の相場も変わってくる。

医師の働く環境を左右するパラメータとして大きいのは、①「専門とする診療科」②「大学病院の勤務医/市中病院の勤務医/開業医」③「都会の医師充足地域/地方の医師不足地域」、の3つだ。

そこで、専門とする診療科ごとに、個別に連載していく。今回は、30代半ばの精神科医に、現場の実情をじっくり聞いた。精神科は、内科、整形外科、小児科、外科に次いで、5つめに医師数が多い診療科で、15,187人が所属している(2014年12月31日現在、厚労省調査)。

(以下、インタビュイー)

私は、大学受験時、現役と一浪では医学部を第一志望にしていなかったのですが、親の勧めもあって二浪で国立大の医学部に進みました。今では、まぁ医者になって良かったのかな、と思っています。よく言われるような激務でもなく、ワークライフバランスがとれる環境で、やりがいある仕事をしながら十分な報酬を得られています。

私立大医学部は、学費が高い(国立の数倍~十数倍、3千~8千万円)ので必然的に応募できる人が限られ、国立に比べると学力が落ちる人が多いとは言われますが、私立出身でも優秀な人は多いです。私は費用の面からも、国立大に進みました。

医学部では、6年目の秋に卒業試験があり、明けて2月に「医師国家試験」があります。これは例年、全大学を平均すれば9割強が受かりますが、落ちた人は翌年も3割くらいしか受からないので、この試験で一応の医者全体の最低限の質が担保されている、とは思います。

1位:自治医大 99.1%(私立)

1位:和歌山医大 99.1%(国公立)

3位:東京医大 98.5%(私立)

4位:順天堂大 98.2%(私立)

5位:慈恵医大 98.2%(私立)

76位:杏林大 86.7%(私立)

77位:鹿児島大 85.8%(国公立)

78位:帝京大 85.2%(私立)

79位:久留米大 84.8%(私立)

80位:岩手医大 84.3%(私立)

私が卒業した時期は、「新臨床研修医制度」(2004年~)が始まった後になります。この新制度では、国家試験の6か月ほど前(大学6年の夏)に、病院との「マッチング」が行われます。

まず、規模が一定以上の病院のなかから、希望の病院を選び、普通の就活生のようにスーツを着て、それらの病院を訪問し、話を聞きます。そして、第1~第4志望くらいまで、病院名を書いて出します。病院側も医学部生を評価して選び、マッチングが成立すると、研修先が内定する仕組みです。私は、卒業大学の医局とは特段の関係がない第一希望の病院で決まりました。

2004年から始まった『新臨床研修医制度』では、大学の医学部(6年制)を卒業後、2年間を初期臨床研修として必修化し、複数の診療科で、総合的に研修を受ける。研修医が出身大学の医局の枠にとらわれず、自由に研修病院を選択できることになったのが最大の特徴。

2003年以前は、医局人事によって、出身大学の病院でそのまま研修を受けるか、出身大学医局の息がかかった系列の病院で研修を受ける仕組みで、研修医に選択の自由がなく、その絶対支配の構造を利用して月収5万円以下で朝から晩まで働き泊り勤務もさせるなど、労基法違反がまかり通っていた。

新臨床研修医制度では、医局には入らず、2年間、オールローテせよ、となりました。「医局」というのは各大学の「科」ごとにあります。「○○大学医学部○○科医局」という単位。私が卒業した大学なら、精神科医局です。大学別に分かれており、横の連携はなく(A大学の精神科医局とB大学の精神科医局は別モノでそれぞれにボスである教授が君臨している)、きわめてローカルな分かれ方をしています。

この新制度に変わって、よかったと思います。医局の力が、弱まったからです

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り18,773字/全文22,799字

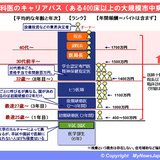

精神科医のキャリアパス(ある400床以上の大規模市中病院の場合)

30代半ばの給与明細

医師の働く環境&条件の評価と、その根拠詳細

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

医師需給は、労働時間を週60時間程度に制限する等の仮定をおく「需要ケース2」において、2029年頃に均衡すると推計される。(厚労省令和2年医師需給推計

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000665176.pdf

)

言いたくは無いが、診断は必ずしも正確ではないし、その気になればお薬ばかり処方することも可能だってことではないのか?新聞では製薬会社が最高益を出したという記事を見たが、ブラック企業が増えたことで利益が上がったというのが実態ならそういう記事も書いてほしい。医師から見たブラック企業の問題点とかあるでしょう。

医者の今とこれからが分かる記事。手塚治虫のブラックジャック、佐藤秀峰のブラックジャックによろしくだけでは医者の世界はわからない。ただ大多数の人にとって医学部入試は突破できないだろうなー。地方国立医学部でも東大理科一塁、京大工学部より難易度高い。競争倍率で見ても集まる受験生の質が違い過ぎる。本記事は出来れば中学生、遅くても高校生が読まないとあまり意味がないのが問題かな?

記者からの追加情報

会員登録をご希望の方はここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方はここでご登録下さい(無料)

企画「ココで働け! “企業ミシュラン”」トップページへ

企画「サラリーマン EXIT」トップページへ

本企画趣旨に賛同いただき、取材協力いただけるかたは、info@mynewsjapan.comまでご連絡下さい(会員ID進呈)