2.組織主義VS個人主義 ♯【評価のされ方が自分に合っている】

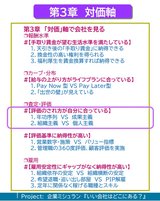

❐査定・評価―対価軸『いい会社はどこにある?』

|

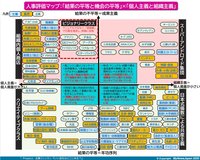

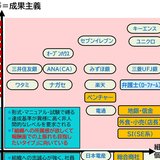

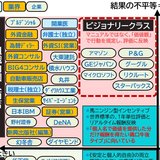

| 人事評価マップ:「結果の平等と機会の平等」×「個人主義と組織主義」 |

「年功序列VS成果主義」に加え、もう1つの視点として、20代から大きく評価によって個人の報酬に差をつけるのだったら、そもそもチャンスが平等に与えられているのか――という大問題がある。たとえば新聞記者なら、地方支社に配属される人と、本社の主要部署(社会部・経済部・政治部)に配属される人では、スクープをとれるチャンスに、天と地ほどの違いがある。どんなに頑張ったところで、田舎には全国ニュースのタネがない。筆者も、入社1~2年目のころ、社会部に配属された同期の記者が局長賞だか社長賞をとっていたのを覚えているが、そりゃそうだろうよ、としか思わなかった。これで給料に差をつけられたらやってられない。だから新聞社が40代半ばまで年功序列なのは理解できる面もある。

- Digest

-

- チャンスの与えられ方=個人裁量の大きさ

- 「チャンスの与えられ方」と「報酬格差のつけ方」

- 「競争は悪」な旅客系職種

- 多くの製造業は組織主義&年功序列

- 政治利用された儒教の「雇い主に対する忠誠心」

- 泳げない者は沈ませる

- 中央集権の金太郎飴商法

- 個人裁量が大きい企業群

- 営業数字だけの殺伐とした世界

- 「数字が人格」自由裁量と自己責任の世界

チャンスの与えられ方=個人裁量の大きさ

当時、写真部のカメラマン(正社員である)が、現場で理不尽なことについて、運次第なことだ、ということを語っていた。張り込みは組織戦となる。「交代で朝から晩まで張り込んでいて、たまたま自分の番だったときに現れて撮れたり、自分が外れたときに現れて撮れなかったり。それはもう仕方がないことだけど」。賞の類は、シャッターを切った個人単位になるから、運も必要だ。結局このケースでも、年功序列賃金が、納得性の高い解となる。

|

| 第3章対価軸の構成(本稿は単行本『いい会社はどこにある?』の元原稿 《一部アップデート最新版》です) |

「成果主義」がこの20年くらいで導入が進み、年功序列賃金を改める流れがあるが、その本質は、報酬に差をつけることではなく、「チャンスが適切に与えられること」にこそある。チャンスも与えていないのに、結果だけ見て差をつけるのは、成果主義ではなく「結果主義」でしかない。

ところが、全員にくまなく与えるほどチャンスは有り余っていない。成果主義=「個人の能力と意欲に応じてチャンスが与えられ、貢献度に応じて報酬で差をつけること」だ。前半(チャンス)と後半(報酬)の、両方を考える必要がある。

たとえば三菱UFJ銀行は、最初の配属で卒業大学が影響する。「支社は、取引額の規模によって『店質』がランク分けされていて、東大卒は配属先の店質が1か2で、早慶は1から3くらいまで、でした」(若手社員)。それ以下だと、4以下の店質になることもあるわけだ。このあたりは「財閥系あるある」で、いかにも、と感じる。確かに、筆者が取材したメガバンクの社員は、東大・慶応卒だと、最初の配属先が山手線沿いのターミナル駅か、その内側にある大型支店ばかりだった。最初から、学歴に応じた下駄を履かせるのだ。「支社長が、自分が出身の大学から引っ張ることもある」(同)という。※

※筆者も初期配属の直属の部長が同じ大学卒で、「それが配属で考慮された」と聞いた。人事部側の忖度なのか、誰をどこに配置するかの理由付けとして利用しているのかはわからないが、自分が上の年代になってみれば、わからないでもない。部長からは、「おれが新人の頃は…」と、中洲のクラブで昔話を聞かされたが、大学の先輩後輩のほうが歳が離れていても関係を築きやすい。とはいえ、その部長は入社半年後には異動していった。

みずほ銀の若手社員は、こう感じていた。「実際には、完全に定性評価です。入社時に学歴や面接の評価で何となくレールが決まっていて、敷かれたレールを歩めば、変なことをしない限りは外れない、という感じ」(20代社員)。いわゆる「いい支店」にいると、個人ではなく組織評価が基本なので、高い評価を獲得しやすいのだという。

いい支店とは、たとえば旧富士銀なら、新橋支店や、旧安田銀行発祥の地である小舟町支店など、取引額の規模に加え、伝統的に副頭取を輩出してきた――といった歴史も関係する。本部の部署では、人事部、主計部、企画担当部署、金融庁担当、官公庁への出向などが、典型的な出世コースだ。これら部署にいると、出世コースから外れていないことを意味する。チャンスの与えられ方=どのレールに乗せるのか――が、フェアなものとは言い難く、実に曖昧である。個人の裁量では、レールを外れるのが困難だ。

組織主義で定性評価なメガバンクとは異なり、証券業界は「数字が人格」の個人主義が徹底されており、初期配属の差は小さく、その後も、個人が達成した数字に応じてチャンスを与えられ、チャンスをものにすればどんどん昇格できる。昔から「成果主義」の浸透度が、もっとも高い業界だ。

これは、前述の生保損保と違って間接販売ではなく、野村なり大和なり日興なりの正社員である証券マン個人が、直接、お客さんに金融商品(株、投資信託など)を売るからで、「数字=成果」になりやすい。だから、学歴が上位ではない人にとってチャンスがある。同じ金融業でも、チャンスの与えられ方は、それぞれだ。

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り18,327字/全文20,140字

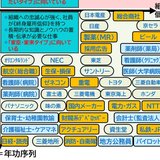

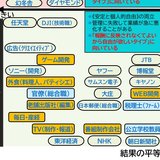

①日本式儒教による共産主義の企業群

豊田章男は、入社式で作業着姿で現場主義を語る(トヨタイムズより)

②スーパーアンドロイド集団の企業群

③クリエイティブクラスの企業群

④組織内個人商店の企業群

平均すると生保営業は低賃金なので、男女格差が開く構造

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

※. コメントは会員ユーザのみ受け付けております。記者からの追加情報

本企画趣旨に賛同いただき、取材協力いただけるかたは、こちらよりご連絡下さい(永久会員ID進呈)

新着記事のEメールお知らせはこちらよりご登録ください。