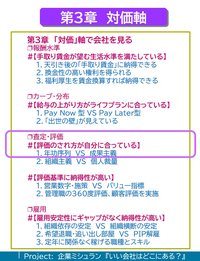

1.年功序列VS成果主義 ♯【評価のされ方が自分に合っている】

❐査定・評価―対価軸『いい会社はどこにある?』

|

| 第3章対価軸の構成(本稿は単行本『いい会社はどこにある?』の元原稿 《一部アップデート最新版》です) |

年功序列賃金で終身雇用の日本企業では、40歳くらいまで差がつかないので、毎年の人事評価に一喜一憂する必要はなかった。ワンショットではなく、周囲の評判や、上司からの評価が積み重なって、段々と、課長に昇進する人が決まり、そこでの成果や上層部との人脈で、部長、事業部長と出世する人が決まっていく。複数の目による蓄積評価だから、諦めもつきやすい。

- Digest

-

- 「匂わせ評価」の日本企業

- 結果の平等、結果の不平等

- メガバンク=〝40代の年収だけ高い官僚〟

- 情報が分断された「期待のマネジメント」

- 軍隊や諜報機関のような三菱銀人材ポートフォリオ管理

- 「結果の平等」はもはや機能しない

(以下2025年追記)

「匂わせ評価」の日本企業

日本生命で人事部系の部署にいた社員を取材したことがある。「少なくとも、上位、下位といったものが裏で付けられて、データ化されているのは、間違いないです」(中堅社員)。入社時から、同期の間で、おおかたの順番がついており、それが更新されていくイメージだ。

「毎年の人事評価データが人事部に蓄積されていくため、1人の上司の評価だけで昇格が決まることはないです。全体研修を定期的にやっていて、そこでも資質が見られています。社内で、駄目な上司にあたってしまったときによく言われるのが、『頑張っていれば、誰かが見てるから』ということ。実際、社内での噂の類も勘案されている、と聞いています(同)

このように、毎年の評価が蓄積され、実際の給与には差がつかなくても、辞令によって、異動する部署がどこなのか、で何となく匂ってくる。本部の部署には目に見えない序列があり、支社から本部に戻った際に、どの部署に所属しているかによって、出世ルートに乗っているか、だいたい分かるという。

「企画系、人事系、経営計画などの管理系は上で、『ライン』と呼ばれ、職務等級が高く給与も高い課長がいます。逆に、教育系、少数販売チャネル系、情報システム系や事務処理センター系は、下と見られています」(同)

課長補佐までは同期が全員昇格でき、30代後半から40歳前後で課長(管理職クラス)になる時点で、目に見える選抜が行われる。最終的に課長(額面1200万円)になれるのは、同期で4割程度。部長以上になれるのは、1割程度だ。金融業は、それなりにシビアな世界である。

このように、20代半ばからの15年間ほどの蓄積評価で、だんだん裏で順位が固まり、出世ルートと目される部署に異動になり、「あいつはラインに乗っているらしい」などと言われるようになり――といった「匂わせ」評価が、旧来型の日本企業における査定・評価の典型だった。1年や2年の、ワンショットの評価ではなく長年の蓄積によるものだから、成果を生み出すスキルやノウハウについての再現性はあり、間違いは起きにくい。

新聞社はさらに年功序列で、40代前半の次長クラス(デスク)まで20年間、ほぼ一律で上がり、40代後半~50代前半で、部長になれる人となれない人に分かれ、明確な差がつく。筆者が入社2年目のときの上司は、同期で一番出世の新任部長になりたてだった守屋氏で、当時47歳だった。つまり、その年齢まで年功序列賃金なのだ。この時点における社内の空気(会社への忠誠心や、部長以上から見た評判の蓄積、海外支局や経済部・産業部の筆頭デスクといった出世ルートに乗っているか)で、出世競争の勝負はついており、もはやそれまでに蓄積された評価が逆転したり、下克上が起こることはない。

部長ポストは限られるため、“出世しない組”は、次長のまま地方都市の「支局長ポスト」(国内に51支局あり、部下は1人かゼロ)への異動辞令が出て、定年を迎える。だから日経の支局長は50代ばかりだ。もう辞められないことがわかっているから、青森支局でも佐賀支局でも、出身地と関係なく異動させるし、記者のほうも諦めがついており、日本は全国どこでも飯や酒が旨いので、年下の上司から物理的に離れ、気楽に過ごせる。

何か大きな事件が起きれば若手記者が派遣されてくるから、仕事もラクだ。地方で安定した年収1200万円超ライフは悪くないが、年功序列賃金の宿命で、転職したら給料半減は覚悟しなければならないから、辞める自由もない。日本の大企業50代社員は、その大半が“見えない鎖でつながれた上級の奴隷”なのである。編集委員(次長クラス)から部長待遇の論説委員へ、というコラムニスト的キャリアも一部にあるが、ごくごく少数だ。

2022年3月に日経新聞を辞めた記者の後藤達也氏(直前の担当は日本銀行)は、「40を過ぎると、ここから1歳年をとるごとに、外に出れる可能性ってどんどん狭まる。自分の今の時価総額というか、将来稼げる可能性のあるお金の累積額が、年々落ちていくわけですよね。45歳、50歳になるとガクンと落ちるかもしれない。他の会社、まったく雇ってくれない、とか」と、辞めた理由を語っている。※

※この発言は日経テレ東大学「なんで会社辞めたんですか?」と題したYouTube上の動画で語っていた内容であるが、親会社(日本経済新聞社)の圧力によって、『日経テレ東大学』もろとも、サイトごとすべて丸ごと閉鎖とされてしまった。プロデューサーの高橋弘樹氏はこの閉鎖を「人殺しと同じ」と表現。この事件をきっかけにテレ東を退職し、『リハック』を創業した。オールドメディアの新規事業潰しとガバナンス不全がわかりやすい形で表面化した事例といえる。

これはその通りだ。

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り6,024字/全文8,098字

三菱UFJ銀のキャリアパスと報酬と出世グループ

三菱UFJ銀の賃金カーブと分布図「メガバンクの神奈川沖浪裏モデル」

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

※. コメントは会員ユーザのみ受け付けております。記者からの追加情報

本企画趣旨に賛同いただき、取材協力いただけるかたは、こちらよりご連絡下さい(永久会員ID進呈)

新着記事のEメールお知らせはこちらよりご登録ください。