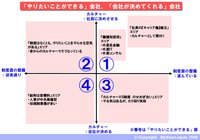

やりたい仕事ができる会社、会社が決めてくれる会社

|

| やりたい仕事ができる会社の見分け方 |

- Digest

-

- IBMの専門職制度

- 職種変更も可能

- 制度とカルチャー、鶏と卵の議論

- 社内提案制度が活発なリクルート

- アンダー・ザ・テーブルも多いソニー

- 社外転職の抑制も

- 人事権限の分散化がポイント

- 「社外転職よりリスク高い」社内異動

- “沈没船から逃げる”手段だった三菱重工

- 楽しさと業績のトレードオフ

- このやり方で売れていれば…

- 本業以外に“裏番組”を持てるか

- 「やってみなはれ」のカルチャー

- 人事情報はデジタル化が難しい

- テレビと低給与新聞社の特殊事情

- 「花形部署は募集が出ない」社内公募の実態

- 人事が中央集権型か、がポイント

- 組織力勝負のビジネスでは個人の意向は優先されない

- 子会社社員の運命

社員が、自分でやりたいと思う仕事をやっている会社は、モチベーションが高い。個人の動機を満たす仕事は、やりがいがある。少なくとも、そう考えることはできる。

一方、戦後日本企業の伝統的な考え方として、「社員の仕事内容やキャリアは、会社が決めるのが当り前」というものがあり、その大前提として、事実上、社員の仕事人生をまるごと引き受けている太っ腹な会社もある。まだ自分で何をしたいのかよく分からない “モラトリアム人間”にとっては、焦る必要もなく、非常に適している会社といえよう。では、どうやって会社を見分けていけばよいのか。

IBMの専門職制度

我々は、90年代に行われた従業員の意に沿わない離職という悲劇を反省し、今後は、社員の自律的なキャリア構築を支援するプログラムを提供することにした--。日本IBMの人事情報に、おおかた、そんな内容のメッセージが載っていたのを、覚えている。

90年代前半、業績不振に陥ったIBMでは、ガースナー会長(当時)による大規模リストラが行われ、全世界の従業員のうち、なんと4割以上も削減された。その結果、モノ売りからサービス事業への大転換で企業としては復活したが、リストラ後の再就職もままならない社員もおり、雇用の点で、深い傷痕が残った。

人事のメッセージは、今後、変化の激しいIT業界では、いつまた同じ経営判断をするかもしれない、だから今後は、企業が社員のキャリアを支配するのではなく、社員の自己責任でキャリアを磨き、会社を離れても仕事を続けられるようになってくれ、会社はそのサポートをする、という意味である。

これは、まったく正しい。しかも、言うだけでなく実際に制度を作り込み、しっかり運用しているところが評価できる。同社は、専門職制度がもっとも充実している会社の1つだ。たとえばSE系では、ICP(IBM認定プロフェッショナル)の認定を受ければ、部下がいなくても1人のプロとして、管理職相当の地位に昇格できる。

「早い人だと、入社6年目で、プロジェクトで中心的役割をこなした実績を作り、ICPを取得している人もいる。Band8のライン長(管理職)相当なので、年収は1,000万円超になります」(30代前半社員)。

職種変更も可能

多くの日本企業は、未だに、課長、部長と、部下の数を増やすこと、つまりライン長(組織の管理者)のポストこそが昇格の早道であり、部下がいない人は下に見られている。だが、プロを評価するのは顧客であって会社ではない。

同社では、従来のライン長(組織を管理する部課長のこと)も、あえて「ライン専門職」と呼んでいる。ライン長も、ICPも、どちらかが上という仕組みではなく、専門分野が違う、というだけ。大規模な情報システムを導入するスキルは、部下の査定をしたり組織運営を行うライン長のスキルとは、全く別モノである。

“何でも屋さん”では、いざ離職した際に、再就職の面接で「何ができますか?」と聞かれ、「部長ならできます」と答えてしまう日本人ジョークの世界そのままになってしまうのだ。

入社10年目のSEが言う。「同期で、一昨年くらいにSEから営業に職種転換した人もいて、職種変更も可能。希望は聞いてもらえる」。逆もある。「営業→SEでプロジェクトの現場に来た人は結構います。異動時に研修を受けるので何とかやっていける」(別の30代SE)。異動者にネガティブな印象もなく、社内公募制度も活用されているという。

社員に、自分のやりたい職種を選ばせ、自己責任でキャリアの専門性を高めさせる。必要な成長の場(プロジェクト)、研修の場は会社が与える。IBMは過去の失敗経験を活かして、1つの新しいモデルを作って見せた。社内資格を認定する専門職制度は、富士通やNECも追随して導入中だが、社員によれば、まだ運用はイマイチだ。

制度とカルチャー、鶏と卵の議論

IBMは、制度をカッチリ固め、90年代から10年以上をかけて定着させてきた。ただ、日本企業に比べ、もともと成果主義のカルチャーがあった(たとえば北城恪太郎・現経済同友会会長が日本IBM社長に就任したのは48歳のときだ)ために機能しやすかったと言える。成果主義というのは個人の意欲に応じてチャンスが与えられることなので、もともと、やりたい仕事を社員に与える風土はあったことになる。

実は、制度があるか否か自体は、社員から見ると、あまり関係がない。

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り14,547字/全文16,628字

取材に基づく、具体的な企業名のマッピング結果

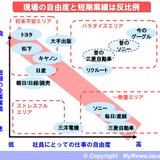

現場の自由度と短期企業業績の関係

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

やりたいことを職種を初めからやれないことは十分承知して就活したはずだったが、営業職を希望して入社してみたところ、技術職に配属されたときは、この会社の良識とやらを疑った。個人の希望通りにいかないんだから、将来への展望やキャリアビジョンを描くこと自体無駄なことだろう。

新卒時代が懐かしいですね当時は財務をやりたかったのですが、当然それでは内定がもらえないので、「営業に興味があります」って大嘘付いてました。当時から「やりたい職種はやらせてもらえないのに、なぜ希望職種を聞くのか」と考えています。

もうこの国のセコイシステムには飽き飽きしてます。国内の大手企業に株式投資しても大して儲からずに損をする場合が多いですし。外国に投資してここ数ヶ月の間、年利50%台の資産運用を実現出来てます。そのうち、ガタガタとボロが出てきますよ、この国は。失望して友人知人らが海外に移住し始めたのもわからなくもありません。が、そこまでは真似し難いかな。。

まあ、どこの会社にも問題はありますし、最近では、エクセレントカンパニーの方が稀だろうと気付きました。組織が大きくなる程、管理は難しくなりますし、優秀な人は少ないですから。

この記事を見た感想としては会社選びが如何に難しいかを思い知りますね。

社員がモチベーションを保てるかは、とても大切な要素ですね。嫌々だと毎日不満を感じる羽目になりますから。忍耐力もむろん必要ですけど。シャープな切り口の良い記事だと思います。阪神大震災のせいもあってロクに書けませんでしたが、大学の卒業論文でモチベーションに重点を置いた経営組織論を書いたことがあるので、懐かしく思えました。

記者からの追加情報

会員登録をご希望の方は ここでご登録下さい

企画「ココで働け!」トップ頁へ

新着のお知らせをメールで受けたい方は ここでご登録下さい (無料)

■社員を紹介していただいた方、取材を受けていただいた方には、

会員IDおよび薄謝進呈いたします。ご協力のお申し出をお待ちしております。

ご連絡先E-mail:info@mynewsjapan.com