花王『へルシア』4本分の人間相当量でマウスの75%が死亡 茶カテキン投与で肝臓に急性毒性

|

| スーパーにならず茶カテキン飲料。4月から始まる「機能性表示食品」制度で、高濃度茶カテキン飲料が増えることが懸念される。 |

- Digest

-

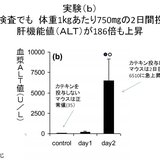

- マウスへの投与で血液検査(ALT)の値が1日で186倍上昇

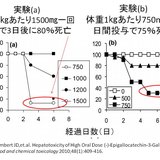

- 75%のネズミが死んだ茶カテキンの人間相当量はヘルシア4本分

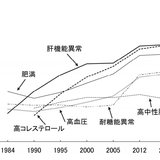

- 人間ドックで見つかる異常のトップが肝機能障害

4月1日から新しい種類の健康商品の制度が始まる。

従来の国が安全性や機能性について、事前に審査し許可をだす「特定保健用食品(トクホ)」とは別に、企業が自主的に安全性と機能性を評価して、国の許可を得なくても機能性を表示できる「機能性表示食品」という制度だ。

企業の自由とは言っても何でも勝手に表示してよいというわけではない。表示の科学的根拠となるデータを集めて整理し、販売開始の60日前までに消費者庁に届ける必要がある。

しかしトクホと違って、企業が届け出たデータの真偽を消費者庁が審査することはなく、届け出資料に形式上の不備が無ければ受理され、届出番号が発行される。

消費者庁は、企業が提出した情報をホームページなどで公開することでチェック機能を補える、と考えているようだ。確かに消費者庁のガイドラインを見る限りは、求められる証拠のレベルは、現状のトクホ以上に厳しいが、企業が果たしてどの程度厳密にガイドラインを遵守するのかは、運用制を見ないとわからない。

筆者が気になることの一つが、安全性の問題だ。事前審査のあるトクホであっても、花王のエコナにふくまれていた発がん物質は、事前にチェックできなかった。

また海外で報告されている茶カテキンの肝臓への毒性についても、問題とされていない。新しい機能性食品では、先ずはトクホですでに認められている成分を利用した商品が出てくる可能性が高い。特にお茶に含まれるカテキンなどのありふれた成分などは、企業にとっては使いやすい成分だろう。

お茶自体は、日本を含めたアジア諸国で十分な食経験がある。しかし「脂肪を燃焼させる」「悪玉コレステロールを減らす」といった特定の機能性を表示するために、摂取量を増やしていった場合の安全性の検証がおろそかにならないか不安だ。

特に茶カテキンは、すでにマイニュースジャパンでも過去に記事に書いたとおり、海外でヘルシア緑茶の摂取量(1日560㎎)と同程度のサプリメントで肝障害の事例が報告されている。

花王ヘルシアの高濃度茶カテキンで有害報告続々、「空腹時は飲むな、女性は注意」 日米欧研究

マウスへの投与で血液検査(ALT)の値が1日で186倍上昇

前回記事で紹介した2009年に発表されたヒトでの有害事例のレビュー論文以降に発表された研究論文を調べたところ、2010年のマウスを使った実験で、高用量に投与したマウスで、数日の内に肝臓に急性毒性がでて75%が死亡したというショッキングな論文を発見した。

アメリカのペンシルバニア州立大学のジョシュア・ランバート博士たちのグループが行った研究だ。ランバート博士たちは

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り2,434字/全文3,600字

人間の肝臓異常を見る血液検査でも使われるALTの値が2日間で186倍にも上昇した。血漿(けっしょう)とは、血液から固形成分を除去したもの。

マウスの死亡数も上昇。

お茶や健康食品での茶カテキンの摂取量と、有害影響が出る量を比較したグラフ。

人間ドックで見つかる異常のトップは、肝機能異常。

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

これ要するに「緑茶を湯のみ換算20杯分の茶カテキン。それを凝縮して飲ませたらマウスは死ぬ」って話しだからね。それぐらいの量飲んでもピンピンしてるじいちゃん探せば腐るほどいるぞ。

不買に限る

飲み過ぎ注意。

facebookコメント

読者コメント

要はマウスは緑茶に対して物凄く弱いと言うことだなw

マジでか?

これさ、まずくて飲めなかったから飲まなかったんだけど、結果的によかったんだね。

危険なのになんで販売中止にならないの?

もうこれなら冷やした水道水飲んでいる方がマシな気がしてきた。

記者からの追加情報

会員登録をご希望の方はここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方はここでご登録下さい(無料)

企画「食の安全」トップページへ

企画「CMリテラシー」トップページへ

企画「その税金、無駄遣い、するな。」トップページへ

本企画趣旨に賛同いただき、取材協力いただけるかたは、info@mynewsjapan.comまでご連絡下さい。会員ID(1年分)進呈します。