イスタンブル、その名称力

|

| 3週間で荷物はこれだけ。残りは現地調達。PCも中に入っている。 |

- Digest

-

- ホーチミン、レーニン、スターリン、豊田…

沢木耕太郎が長い旅の終わりをポルトガルの「サグレス」に決めたとき、その響きについてこう記していた。場面は、ポルトガルにて、居酒屋に「ふらふらと入ってきた男」との会話である。

|

都市の名前の響きは、それだけで旅人を引き寄せるのだ。

イスタンブルは、東ローマ帝国時代、コンスタンティノープルという名称だった。330年にローマ皇帝コンスタンティヌス1世が作った都市だから、「コンスタンティヌスの町」を意味するラテン語で、コンスタンティーノポリス。英語でコンスタンティノープル。典型的な人名由来の都市である。

1453年、オスマン帝国メフメト2世による「コンスタンティノープルの陥落」で東ローマ帝国が滅亡すると、この街はオスマン帝国の首都となる。受験の世界史では、これを機に「イスタンブル」に名称変更したと書かなければ○にならないはずだが、実際にはトルコ語の「コンスタンティニエ」が長く使われ、公式にイスタンブルに改められたのはトルコ革命後の1930年だそうだ。

つまり、イスタンブルは、かなり自然発生的にボトムアップで生まれた都市名なのである。その語源は、ギリシア語らしい。旅の合間に読んだ本では、こう記されていた。

|

そしてイスタンブルは、今に至る繁栄を謳歌する。

やはり、「コンタンティヌスの町」という権力者の人名に由来する名称よりも、自然発生的に周辺の人たちが歴史のなかで生み出してきた名称のほうが、はるかにピンとくる。

ホーチミン、レーニン、スターリン、豊田…

|

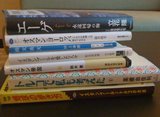

持って行った本類。ほかに『コンスタンティノープルの陥落』(塩野七生)、『深夜特急5』(沢木耕太郎)も持参。全荷物のなかで一番重いのが本。途中で読み捨てていく。 |

たとえば、ベトナムの商都「サイゴン」は非常によい響きを持つが、ホーチミンという革命家の人名に変えられてしまった。ミュージカル「ミス・サイゴン」は日米欧でロングラン公演したが、ミス・ホーチミンという名称だったら、そのミュージカルは売れなかっただろう(そもそも名称に採用されないと思う)。

ハノイにせよ、ホイアンにせよ、ベトナムの都市名は美しい響きを持つものが多い。ホーチミンにはあまり行く気がしないが、春にハノイを訪れたのも、名称が少なからず影響している。名は体を表すのだ。

さて、日本である。日本の豊田市は、もともと挙母(ころも)町、挙母市、というまれに見る美しい名称で、古代以来の歴史があった。それが1959年、豊田喜一郎がこの地で創業したトヨタ自動車が、自動車産業を軌道に乗せていたことから、豊田市に変更されてしまった。

その時々の権力者によって都市名が変えられてしまうのは、やめてほしい。サイゴンを返せ、挙母を返せ、と言いたい。

権力者と都市名の関連は、ロシアで顕著だ。ロシア第二の都市、「聖ペテロの町」という意味のサンクトペテルブルクは、ソ連時代、レーニンの名前からとって「レニングラード」という名前に変えられてしまった。ソ連崩壊を受けて、1991年に住民投票によって、現在の名称に再び戻っている。

同様に、スターリンからとったスターリングラードという都市も、フルシチョフによるスターリン批判のなかで、現在のヴォルゴグラードへと名称変更している。

トップダウンで、時の権力者の名前を冠した都市名が強引に作られても長続きはしないのだ、というのが歴史が教える1つの法則である。そして、語源がよくわからないまま自然発生的に生まれた名前ほど、美しく人心に響き愛される。

ホーチミンがいくら英雄だからといって、それはつい30数年前の話であって、永遠ではない。トヨタ型の資本主義にしても、永遠ではない。それが崩壊した暁には、挙母市に戻すというのだろうか。

1人の人間の名前を、都市の名前にするなど、実におこがましいことだ。コンスタンティノープルよりもイスタンブルのほうがいい。ホーチミンよりもサイゴンのほうがいい。トヨタより挙母のほうがいい。

自然発生的に、歴史のなかで、ボトムアップで生まれた都市名こそ、人の心に響き市民から愛される。旅するあいだ、イスタンブルという名前を幾度となく聞くなかで、そのようなことを考えていた。

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

※. コメントは会員ユーザのみ受け付けております。記者からの追加情報

カテゴリ「旅」トップ頁へ

新着のお知らせをメールで受けたい方は ここでカテゴリ「旅」をご登録下さい

感想、情報提供等ご連絡先E-mail:info@mynewsjapan.com