社会保険労務士 “合格率2.6%ショック”に、ブログ炎上事件…「食えないこともない」収入と仕事の実像

|

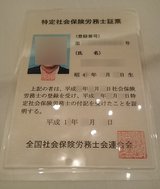

| 社労士手帳を提示するインタビュイー。中に写真つきの証票がある。研修記録も記載される。 |

- Digest

-

- 突然、合格率3%未満に

- 訴訟代理人の補佐人制度を創設、その付帯決議が…

- モンスター社員解雇ブログの意味

- 品位では食えない構造問題

- 雇用系の専門アウトソーサー

- 給与計算をメインとして

- 行政書士の業務は年20件ほど

- 支出がほとんどかからない仕事

- 「1人で仕事をしたい」と資格取得

- 行政書士は許認可だけ

- 20人計算するのに5~6時間…社労士の仕事

- 「残業代払いたくない」「労災にしたくない」社長

- 他士業との境界線の争い

- IT化で単純な届け出業務はなくなっていく

- グローバル化には強い

- 土日も打合せアリ

- 「細かいことが苦にならないタイプ」に向いてる

突然、合格率3%未満に

|

2004年以降の、受験者数と合格者数、合格率の推移 |

合格者を4分の1に減らす件は、何の予告もなく、予想もされていなかった。試験方式にも変更はなかったため、例年なら合格するはずのラインにいた数千人の人たちは、キャリアプランと人生を理不尽に狂わされたことになる。

絞った理由について説明責任があるはずの厚労省(試験の実施元)は、相変わらずの官尊民卑な姿勢で、何も開示していない。

原因は、行政側の身勝手な政治的意図としか言いようがない。この恣意的な運用は、資格の信用にも関わり、受験者の質の低下を確実に招くが、弁護士や会計士試験がそうだったように、この国の国家資格試験は役人の過ちと裁量によって恣意的に難易度が調整され、受験者の人生が振り回され、誰も責任をとらないシステムになっている。

訴訟代理人の補佐人制度を創設、その付帯決議が…

後付けで考えられる理由は、前年(2014年)の社労士法の改正で、社労士の役割がごく一部、拡大したことだ。といっても、労働紛争における「補佐人制度」が創設されただけ。「裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる」(第2条の2関係)、すなわち、弁護士と一緒に社労士がついて行って補佐できるだけ。まだ単独では何もできない。

この社労士法改正には、付帯決議がついた。これが合格率の低下に影響した、とみられている。第8次社会保険労務士法改正(2014年成立)の付帯決議は以下のとおりだった。

今後、試験内容を見直す、とある。2015年は何も見直さなかったが、とりあえず、なぜか合格者数のほうだけ見直して絞った、というわけだ。まだ何も見直さないと見せかけておいて、合格ラインだけを引き上げてきたわけだから、不条理、理不尽であることには変わりない。

モンスター社員解雇ブログの意味

社労士については、2016年に入っても、興味深いニュースが駆け巡った。

|

業務停止をくらった社労士の「すご腕社労士の首切りブログ モンスター社員解雇のノウハウをご紹介!!」の炎上した回 |

「モンスター社員」をうつ病にさせて解雇に追い込む方法についてブログで公開し炎上した社労士について、厚労省は2016年2月12日、「社会保険労務士の品位を害した」などとして、業務停止3か月の処分にしたことを発表したのである。

処分を受けた愛知県の社労士・木全美千男氏は謝罪したものの、2016年3月2日、処分の取り消しを求め、国を相手に訴訟を起こし、反撃に出た。

このブログ主のように、従来の社労士は、会社の経営側の代弁者とならざるを得ない構造があるため、従業員から見ると、いざ労使紛争になったら「敵」となりやすい。

何しろ、社長から顧問契約を解除されたら商売あがったりであり、労組や労働側が雇うのはせいぜい弁護士であって、社労士ではないからだ。ここが弁護士との決定的な違いである。

当のブログも、モンスター社員を潰したい社長からのウケを狙って仕事をとりたい、という意図が見え見えの内容だった。

品位では食えない構造問題

補佐人制度創設の先には、弁護士と同様、社労士単独でも、労使紛争の解決に労働側の代理人として関われる可能性がみえてきている。社労士の業界団体は、弁護士の領域に権限を拡げるべく活動してきた。

|

特定社会保険労務士証票。司法研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格すると「特定」がつく。労働トラブルのADR(裁判外紛争解決手続)代理権を持つ。 |

既に、司法研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格して「特定社会保険労務士」の資格を得れば、労働紛争において、裁判外の紛争解決手続(ADR)などで代理人を単独で勤められる(2007年~)。2014年の改正は「特定」ではない一般の社労士も対象としたものである。

ただ現状ではまだ、うまく経営側の手先となって、辞めさせたい社員を合法的にリストラしたほうが喜ばれ、儲かる、という残念な構造がある。厚労省は「品位を害した」というが、品位では飯は食えない。そんな、社労士という仕事の本質の一旦が垣間見えた事件が、このブログ炎上&業務停止事件だった。

時に「食えない資格」代表のように言われることもある社労士。とはいえ、実際には多くの社労士が、地道にまじめに仕事をしている。その実像が報道されることは滅多にない。

社会人7年目に脱サラし、関東近県にある自宅にて個人事務所を開設、社労士と行政書士を兼務して10年ほどになる40代の「開業社労士」(特定社会保険労務士でもある)に話を聞いた。6:4で社労士業務の収入が多いという。

雇用系の専門アウトソーサー

ある人が小さな会社を新しく作って、人をそれなりに雇ってビジネスを回していこうとすると、法律に基づいて、様々な作業が不可避となる。

・雇用保険手続き(ハローワーク)・労災保険手続き(労働基準監督署)

・36協定提出(労働基準監督署)

・社会保険手続き(年金事務所)

ほかに、高齢者やシングルマザーといった助成金対象者を雇う場合は、ハローワークや労働局に申請手続きをしないと、貰えるものも貰えず、ただでさえ起業初期で資金難のところ、取り損ねてしまう。無料で求人をハローワークに出す場合も、手続きは発生する。

仕事が回り始めても、給与計算業務は毎月発生するし、労働紛争防止のための就業規則の策定、労災発生時の手続きなど、「人」にまつわる仕事は随時、作業が発生する。

起業したてでスタートダッシュをかけねばならない時期、本業に時間を集中しなければ勝ち残れない。会社としては、こうした非コア業務はすべて、専門家に任せたほうが合理的だ。

上記のような、人に関して当局(労働局、労基署、ハローワーク、年金事務所…)との間で発生する面倒な法律上の手続き業務を、独占的に請け負う資格が、社会保険労務士(社労士)である。

独占業務なので、無資格者がコンサルタントを名乗って勝手にやってはいけないことになっている(もちろん自社の社員が自分たちで役所に問合せたりしながらやる分には構わない)。

![]()

給与計算をメインとして

私は料金表で定価を公表していますが、そこから交渉になります。

給与計算は、8社ほどから受託していますが、「従業員数30人で月3万円」で請け負っています。20人までなら2万円で、1人増えるごとに1000円ずつ増加、といった料金体系。1社あたり3~4万円の顧問契約×8社。この30万円弱が、毎月の安定収入となります。

ハローワークへの求人手続き代行や、各種保険の手続き代行なども、給与計算に関する顧問契約の範囲内でお手伝いすることがあります。

つまり、月平均でならすと、30万円くらいが、社労士の固定収入です。食えない資格なんて言われることもありますが、

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り7,838字/全文11,031字

キャリアアップ助成金の助成内容と助成額。非正規を正規に転換すると60万円補助など

こちらは行政書士証票

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

"問題のある社長は、そもそも「有休の存在を知られたくない」「有休の規定は社内規定から削りたい」などと言ってきますが"

facebookコメント

読者コメント

社会保険労務士って行政書士レベルのイメージだった。こんなに無意味に難易度あがっていたとは・・。目指していた人は気の毒だ。ただ今人手不足時代だし企業なり行政なり就職先を見つけた方が良いと思う。

大して難しくない由、本来は、会社が独自で手続きできるように行政が指導するべきなのだが・・。

記者からの追加情報

会員登録をご希望の方はここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方はここでご登録下さい(無料)

企画「ココで働け! “企業ミシュラン”」トップページへ

企画「サラリーマン EXIT」トップページへ

本企画趣旨に賛同いただき、取材協力いただけるかたは、info@mynewsjapan.comまでご連絡下さい。会員ID(1年分)進呈します。