「労働生産性が高くて当然」なサービス砂漠大国ドイツの国内産業

|

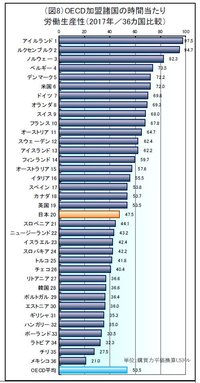

| OECD加盟36カ国で20位と平均以下に沈む日本、7位のドイツ(日本生産性本部調べ) |

- Digest

-

- 「閉店法」でホントに日曜は定休日だった――小売業

- 労働者最優先な建設業

- 「改装作業は閉店後」ではないショッピングモール

- 少人数体制の鉄道駅スタッフ

- サービスレベルと対で見ないと意味がない

- ようは、ポジショニングの問題

- ホテルのサービスレベルも、当然低い

- 背景に厳しい労働規制「土日以外の休日が年42日」

- 製造業が、なぜこの労働観で強いのか

「閉店法」でホントに日曜は定休日だった――小売業

| G7では、ドイツと米国がトップを争う。主要先進7カ国の時間あたり労働生産性の順位変遷(日本生産性本部、労働生産性の国際比較<2018年版>より) |

ドイツには「閉店法」があって、小売店は日曜日を定休日にしなければならない――。そういう話はガイドブックやネットにも載っていた。

たいていこの手の法律は、日本の感覚だと、経団連のような経済団体の圧力で骨抜きにされるのがオチなので、実際の運用としては半分くらいは開いてるんじゃないの?と疑っていた。

ところが実際にドイツを訪れてみると、見事に日曜日は閉まっており、商業地は実に静かだった。

巨大なショッピングモールも、スーパーマーケットチェーンも、本当に、まるごと閉店しちゃうのだ。日本でいうところの「イオンモール」や「ららぽーと」の類が、一番の稼ぎ時である週末の日曜日に、全館閉店、シャットダウン。それが毎週。もちろんモール内のレストラン街も一緒に閉店。1階の道路に面した外食店の一部だけが細々と営業し、旅行者はそこで飢えをしのいでいた。

| 資本主義の権化のようなPRIMARKも、日曜は閉店を余儀なくされていた(ライプティヒ)。日本に上陸したら「しまむら」「GU」が駆逐されそうな、“とりあえず安けりゃ品質とかどうでもいいじゃん”系のアイルランド発アパレルブランド。 |

ドイツのスーパー最大手「REWE」(レーベ)は、「EDEKA」(エデカ)と並んですばらしい品ぞろえなのだが、どちらも日曜日は定休日。日曜に買い物できないなんて、日本ではちょっと想像できない。隣国オランダのスーパー「アルバートハイン」は週7で休みなく営業している。ドイツだけだ。深夜営業のほうも同様に規制されているので、24時間営業のコンビニ的な店はもちろん存在しない。

営業の制約を受ける経営者にとって、これはイタい。設備は休店日も劣化し、傷んでいく。減価償却費がのしかかる。コストだけが出て行く。利益が圧迫されるので労働生産性にもマイナスの影響がある。

日本のユニクロ店長を取材すると、もちろん週7日365日営業で、創業記念日ですら休みではなく、逆に「創業感謝祭」として4日間バーゲンセールをしてしまう。「創業祭は朝6時オープンなので、朝4時に出勤。閉店は夜10時だから、帰るのが夜12時ごろになり、拘束時間が20時間近くにもなります」(※ブラック企業批判により、朝6時オープンは2012年を最後にやめたが、創業祭バーゲンは現在も続き、春と秋に2回やっている)

土日の2日間は、一週間の売上全体のおよそ半分を売り上げる書き入れ時だ。つまり、日曜日は売上の25%を占める大事な営業日。それがドイツでは休みで、営業できない。その分、消費者は別の日に買い物に行くのだろうが、やはり売上は営業日が減れば確実に落ちる。マクロ経済にとってもマイナスだ。

もったいない、店自体は営業し、人間は交代で休めばよいではないか――とも思う。だが、確かに日本のユニクロの店長は週休2日制で「月火」「水木」などに休みをとるものの、店の責任者なので、実際には自宅から電話で指示を出したり、クレーム対応でサービス出社する(書類上は休日)。

やはり一斉に休む日が必要だ、という労組側の理屈も、小売業の現場感覚としては、もっともなことだ。ドイツは労働者主権国家なのだ。日本のワタミをはじめとする外食・小売業のブラック労働や過労死事件を鑑みるに、ドイツの閉店法は実に人間中心な、偉大な法律といえる。

もちろん消費者サービスという点では、閉店日が多いというだけで悪いし、不便だ。消費者と労働者の利害がバッティングした場合、労働者が優先されるのがドイツなのである。

|

シュツットガルト駅の近くは丸ごと再開発中、駅自体も改修プロジェクト遅延中。途上国みたいだ。 |

労働者最優先な建設業

ドイツの街を歩いていて、明らかに日本と違うのは、建設・土木の現場の多さだった。グーグルマップで推奨された経路通りに歩くと、建設現場が現れて歩道がなくなり、やむをえず道路の対岸へ横断する、ということがよくあった。

東西統合から30年もたてば落ち着いているかと思いきや、まだまだ全然これから、という印象。

しかも、平日でも建設現場が全く稼働していない場面が多く、静かな点が、賑やかなアジア途上国との違いだ。いったい、いつになったら落ち着くのだろうか。

日本のゼネコン社員を取材すると、一級建築士など設計部門(内勤)は週休2日とれるのだが、現場監督(プロジェクトマネージャー)のほうは週休1日で働かされる。これは、日本の建設現場の昔からの慣習で、二重三重の下請け構造のもと、非正規の職人(一人親方や下請け社員)に支えられているため、彼らの稼働日が減ると収入も減ってしまい、補填するには建築の総予算を引き上げ、かつ、週に1日進捗が止まる分だけ完成時期も遅らせねばならないという二重苦の事情があり、施主が受け入れないのだ。

週休2日とれないブラック職場には若手が集まらないため、このままでは持続性がないとの危機感から、業界団体も週休2日制を目指してはいるが、現状、7割超の現場は2日休めていないという(「若手確保へ工事現場も週休2日 現状は3割弱、ロボで負担減」)。これがドイツだと、「連邦休暇法」などの規定によって、土日祝日以外に最低でも24日間の有休を付与しなければならず、かつ有休全消化で連続2~3週間のバカンスも当り前のため、工期が後ろにずれていくのだと考えられる。

有名な遅延プロジェクトとしては、ベルリン新空港の大遅延や、シュツットガルト中央駅大改修プロジェクト(『Stuttgart 21』)があるという。設計ミスなど、労働問題ではない原因が大きいようだが、日本以上に労働者の人権(ちゃんと休ませる)が厳しく守られる点が、遅延に拍車をかけている面はあるだろう。

労働者の権利を最重視すると、その分、生活者や消費者は割を食う。駅や空港等はいつまでも建設中で不便だし、周辺はろくに歩道も歩けやしない。それを当然と考えているのがドイツ社会、といえる。

「改装作業は閉店後」ではないショッピングモール

|

フランクフルト中心部のモール『MyZeil』。工事中心、働く人優先で、お客さんは細い道に追いやられていた。 |

なかでも象徴的だな、と思ったのが、ショッピングモール内での改装工事だ。これは幾度となく似たような場面に出くわしたのだが、フランクフルト中心部の最新モール『MyZeil』では、人通りの多い1階の吹き抜けオープンスペースで、床を引っぺがし、脚立を立て、ガチャガチャと改装工事を行っていた。工事関係者とモールの利用客が行き交い、目の前で『Superdry極度乾燥(しなさい)』などのブランドショップが営業中だ。

この光景は、日本だと確実に起こらない。仮にやったら、客から「閉店後にやれ、見苦しい」「ちゃんと完全に仕切りを建てて、安全を確保し、ゴミが飛ばないよう配慮しろ」などとクレームを受けることが予想され、ブランドショップ側も「営業妨害だから営業時間中にやるな、夜中にやれ」とモールオーナー(三井不動産など)に文句を言うだろう。

全館閉館となる日曜日に工事をやれば万事問題ないわけだが、それは日本的な発想だ。職業に関係なく日曜は全労働者が一斉に休むという閉店法の理念からも、ドイツでそれは通用しないようで、普通に営業時間中に、カンカンやっているのだった。そして、日曜のモールは、やはり静まり返っていた。

客(消費者)の利便性よりも、労働者の休日をとる権利のほうが上なのだ。深夜作業ともなれば人件費も割増賃金が必要となるし、働く側の労働負荷も高まる。平日の昼間にやってしまえば、工事発注側にとっても、働く側にとっても、低コストで合理的だ。消費者にとっては見苦しいが、たいした我慢ではない。嫌なら他のモールに行けばよい。

理念に基づき、実に合理的。ドイツ人にとっては何ら不思議ではないようだった。来客に気を遣う「おもてなし」とは対極にある発想であるが、むしろ「消費者は神様」的な日本の感覚こそ、労働者主権の社会主義国的なドイツから見たら、ズレているわけである。ここには、180度の違いがあるといってよい。

少人数体制の鉄道駅スタッフ

|

| 上:ハンブルク中央駅の券売機。巨大駅だが職員を見つけるのが難しいくらい少人数体制。 下:都営大江戸線の券売機で、ボタンを押すと裏から職員が出てきて教えてくれる日本。  |

鉄道については、車掌に関しては前記事の通りだが、駅の運営のほうは、シェアードサービス化を進めることで最小人数の体制となっていた。

日本の電車については、券売機の裏で人間が待機してるぞ!機械から人間が出てきた!――と、その人海戦術による異常なサービス大国ぶりが定期的に話題になるが(日本の駅の切符売り場で海外の人が高確率で驚く光景がこれ)、そんなことはドイツでは絶対にありえない。

日本の鉄道は、改札口の横に職員の作業部屋がだいたいあって、そこに面して券売機が設置されているので、利用者が気軽に不明点を質問できる環境だ。だがドイツの鉄道は、そもそも改札口そのものが存在しない信用乗車方式。

ドイツ第二の都市・ハンブルク中央駅では、ホームが4つほどあったが、それぞれのホーム上にポリスボックスのような作業所があって、そこにスタッフが1人いるかいないか、という状況だった。

そこからエスカレーターを昇って遠く離れた場所にある発券機の近くには、職員がゼロなので、不明点があっても聞くことはできない。

|

電車内とホーム上にある通信機器(ミュンヘン)。日本には全くないものだ。突っ立っている余計な職員はいない。労働生産性が高い一因。 |

その代わり、よく見かけたのが、遠隔で対応してくれる機器だった。電車内やホーム上にSOSコーナーがあって、ボタンを押して会話できる設備がついている(右記参照)。顔を突き合わせて身振り手振りができないと、言葉が不便な外国人にとってはハードルが高く、とてもボタンを押して質問できる雰囲気ではない。だが、本当の緊急時に、最低限、知らせる手段にはなる。こうしたシェアードサービス化で、少人数でも支障がないよう、工夫している。このあたりの合理化は、日本も見習ったほうがよい。

消費者にとっては、そこら中に職員がウロチョロしていて気軽に聞ける日本式のほうが、マップを見せて「ここに行きたいんだけど」と言えるので、便利でありがたい。自分で調べれば分かることまで、聞けてしまう。「おもてなし」という点では優れているが、高コストで低生産性だ

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り6,641字/全文11,155字

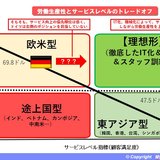

労働生産性とサービスレベルのトレードオフライン

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

“消費者と労働者の利害がバッティングした場合、労働者が優先されるのがドイツなのである。”

facebookコメント

読者コメント

いつも分かり易い貴重な記事 有り難うございます。

記者からの追加情報

会員登録をご希望の方はここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方はここでご登録下さい(無料)

企画「編集長海外取材記録」トップページへ

本企画趣旨に賛同いただき、取材協力いただけるかたは、info@mynewsjapan.comまでご連絡下さい(会員ID進呈)