20~30代で脳腫瘍増加も「ケータイ使用のリスクを超える増加なので」と因果関係を否定する東京女子医大〝疑惑の論文〟佐藤康仁、山口直人ら

|

| 説明責任を果たさない東京女子医大〝疑惑の論文〟著者。佐藤康仁(筆頭著者・右上)、山口直人(最終著者・左)、小島原典子(共著者)。大学公式サイトより。 |

- Digest

-

- 世界で脳腫瘍は増えているか?

- 日本の20~30歳代では増加中

- 「電磁波が原因でない」という奇妙な論理

- 「ケータイの使い始めが20歳未満でリスクが増加」ハーデル博士

- 1980年代生まれのリスクが高い可能性

- 2012年から40代でも脳腫瘍増加

- 東京女子医大グループは取材依頼に対し回答拒否

東京女子医大の研究チームが、公費で行われた研究結果の説明責任から逃げ回っている。〝疑惑の論文〟は、最初から忖度によって「携帯電話の影響なし」の結論ありきと思われても仕方がない奇妙な内容だ。携帯電話を使い始めた年齢が20歳未満の人は脳腫瘍リスクが高くなる、という研究事例は、海外からも出ている。将来の脳腫瘍リスクを減らすには「ケータイ・スマホは20歳を過ぎてから」が必要なのかもしれない。

世界で脳腫瘍は増えているか?

携帯電話が世界的にもほぼ100%普及した状況では、もしそれが脳腫瘍のリスクを高めるとすれば、世界各国のガン登録の脳腫瘍の罹患率のデータにも増加が発見されるに違いない。

|

WHOの2010年の高周波電磁界の研究アジェンダ。脳腫瘍罹患率のモニタリングを最優先研究課題(high priority)に指定 |

世界保健機関(WHO)も、各国のガン統計での脳腫瘍の罹患率モニタリングを、最優先研究課題に指定しているほどだ(左記)。

海外でも、そうした論文が出てきており、イギリスやスウェーデンで増加を指摘される一方、オーストラリアやカナダ・アメリカでは横ばいとなるなど、一致はしていない。

携帯を使い始めても、すぐ脳腫瘍になるわけではなく、潜伏期間が10~20年くらいある、と考えられている。

日本の20~30歳代では増加中

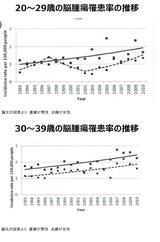

日本国内では、東京女子医大のグループが総務省の研究費で調査しており、2016年の論文で、国立がん研究センターの地域がん登録全国推計によるがん罹患データを元に20代と30代の若年層での脳・中枢神経のがんの発症率の推移を調べている。

|

日本の20歳代と30歳代で、1993年から2010年にかけて脳腫瘍の罹患率が増加している |

日本で携帯電話が普及し始めた1993年から2010年までの17年間で、20代、30代の若年層で脳腫瘍の罹患率が増加しており、統計的に有意な増加がみられた。

20代の男性では、年間3.9%の増加で、10万人当たりの罹患者数は、

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り4,287字/全文5,325字

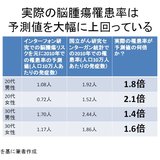

携帯電話の使用によるリスクを前提にした予測値を大幅に超える罹患率の増加

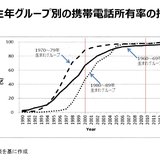

出生年グループ別の携帯電話所有率の推移

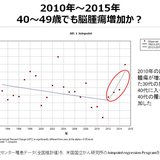

2010年~2015年では40代男性でも脳腫瘍増加傾向が

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

「日本の20~30歳代で脳腫瘍が増えている。東京女子医大の研究グループが2016年の論文で指摘したもので、調査期間(1993~2010年)の17年間は携帯が普及した時期と重なる」。研究の信頼性が不明だが、気になる話ではある。

facebookコメント

読者コメント

※. コメントは会員ユーザのみ受け付けております。記者からの追加情報

会員登録をご希望の方はここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方はここでご登録下さい(無料)