ケータイ・スマホ使用や基地局近くの学校通いで、子どもの認知機能悪化の研究増加――2020年5Gスタートで電磁波ばく露リスク急増へ

|

| 学校周辺の携帯基地局からの電磁波で生徒全体の認知機能が低下していた。これは、米国「American Journal of Men's Health」掲載の論文に掲載された写真。 |

- Digest

-

- 学校近くに中継基地局で生徒の認知機能低下

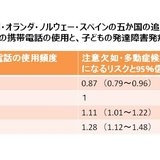

- 右耳で使うと右脳に影響、左耳では左脳に影響

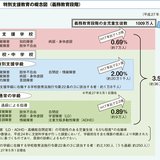

- 世界最大規模の調査でも発達障害のリスク上昇

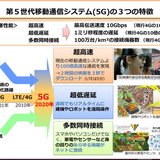

- 5G導入でばく露激増の危険

- 子どもの脳を守るためにできること

携帯電話やスマホの電磁波の危険性として、従来から注目されてきたのは、長期間の使用による脳腫瘍のリスクの上昇だった。WHOの専門機関である国際がん研究機関(IARC)は、脳腫瘍リスクを示す研究を根拠に「ヒトに発がんの可能性がある(2B)」と評価している。

それに加えて近年、1年間程度の短期間の使用でも、子どもの脳の働きに悪い影響を与えることを示す研究が、続々と示されている。

学校近くに中継基地局で生徒の認知機能低下

学校の近くに立つ中継基地局の電磁波によって、学校全体の生徒たちの認知機能が悪化することを示す研究が、アメリカの「American Journal of Men's Health」の2019年1-2月号に発表された。同誌は健康の分野に関する論文を掲載する査読付き学術誌である。

サウジアラビアのサウード国王大学のグループの研究だ。

その内容は、近隣に中継基地局のある学校を二つ選び、先ず両方の学校の教室の電磁波の強さを測定。教室の中央と両端の3か所を2回測定して平均値をとった。学校1の教室の電磁波が2.010μW/cm2に対して、学校2は10.021μW/cm2と5倍程度の開きがあった。

生徒たちは、1日6時間、週5日間、その電磁波を浴び続けていることになる。

身長や体重や、社会経済的状態などに偏りが出ないように配慮し、それぞれの学校から150名ずつ、参加者を募った。病歴や、自宅の近くに中継基地局がないこと、自宅の寝室にWIFIルーターなどが設置されていないことなどをチェックした結果、最終的な参加者は、学校1から124名、学校2からは93名になった。

ケンブリッジ大学が開発した、タブレットを使った子どもの認知機能テスト2種類を実施した。テストは、視覚刺激への反応の速さと正確さを測るテスト(Motor screening test)、短期間のワーキングメモリーの機能を調べるテスト(Spatial Working memory test)。

そのいずれのテストでも、電磁波が強い学校2の生徒のスコアは、学校1の生徒のスコアより、統計的に有意な差がでた。

上記研究は、ばく露と影響を同時に見る横断研究で、脳の機能に影響を与える他の因子の考慮が十分とは言えない限界はある。

単体の研究としては問題が残るが、下記のように、従来より、携帯電話の電磁波が子どもの脳の認知機能へ影響を与えるという研究がもともと存在しており、それを中継基地局の電磁波でも確認したという点が評価されるべきであろう。

学校の電磁波による被害といえば、2012年に福岡の大宰府東小学校で、約100m離れた中継基地局の影響で生徒たちが体のだるさ、喉の痛み、喘息などの症状を訴えて問題になったことがある。

その時、九州大学の吉冨邦明教授が小学校の中の電磁波を測定した値は、最大で3.76μW/cm2で、今回のサウジアラビアの2つの学校に相当する値となっている

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り4,132字/全文5,430字

研究の結果を示す図(筆者作成)。携帯電話を使う側、つまり電磁波が一番吸収される側の脳の機能が低下する。

デンマーク、韓国、オランダ、ノルウェー、スペインの5か国追跡調査の

特別支援教育の児童数の増加。文科省資料より

第5世代移動通信システム(5G)の特徴(総務省資料より)

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

この研究にはさらに欠点があります。基地局がない状態で、二つの学校の生徒の能力をベースラインとして調べ、基地局が稼働して1年等の曝露後に、2度目の能力テストを行い、電磁波が強かった学校の生徒の能力が低下しているのであれば、うなずける研究です。この研究はそうなっていません。偶然にも片方の学校の生徒の能力が低かっただけの可能性もあります。これでは積極的に報道する価値があるとは思えません。

記事にする論文を読むのは最低限必要なことだと思っています。ご指摘の通り測定の厳密さに甘いところがあるのは同意ですが、携帯中継基地局周辺の測定値と他覚的影響の比較をした意欲的な研究なので報道する価値ありと判断しました。追試研究が発表されることを期待しています。

サウジアラビアの研究の原著を読みました、電波の強さの測定では、どこまで厳密に行ったのか書かれていません。実際の測定で強度に差があったと書かれていますが、常に変動している基地局からの電波発信で、最大値や平均値をきちんと見比べたのか・・・・極めて疑わしい研究ですね。

携帯電話基地局の電波は、周囲の使用者の数に応じて常に変動しているはずです。5倍くらいは変動するでしょう。

このサウジアラビアの研究では、どこまで厳密に曝露量を評価したのでしょうか?

原著を読んでみる必要がありますね。

植田氏は原著を読んだのでしょうか?

コレな。気がつくとポッコポコ近隣にアンテナ立っていて驚くわ。何というか、世の中「ゼイリブ」みたいな事になっとるな。

記者からの追加情報

会員登録をご希望の方はここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方はここでご登録下さい(無料)