小室哲哉、急失速の4要因

|

| 小室哲哉の得意客だった10代の若者は1990年代を過ぎて激減。後期団塊ジュニア層が10代を過ぎ、「少子化」の時代が小室を追いつめた。 |

- Digest

-

- 2002年国内納税額2億4200億円

- 顧客人口が減った

- 小室の音楽は本来バブル期の「ディスコ」向け

- 「クラブ」に小室需要はなかった

- デジタル機材の急速な価格低下

- テレビタイアップ衰退の影響

- 流行を先導する層がテレビからネットへ

前回、小室がtrfや安室奈美恵など「小室ファミリー」を育て、ヒットメーカーとしての名声を社会現象にまで高めた「エイベックス」社と1997年に決裂するまでをたどった。

→小室とエイベックス「共存共栄」から上場前年決裂の謎

その後、なぜ小室は急激に失速したのか。今回は少し視点を移して、その大きなバックグラウンドをたどってみよう(文中敬称略)。

2002年国内納税額2億4200億円

小室哲哉は2002年分の高額納税者にちゃんとランクインしている。「その他」部門で評論家の竹村健一氏、宗教家の大川隆法氏に次いで3位である。納税金額は2億4020万円だった。エイベックスと決裂したとはいえ、「過去の遺産」が潤沢に入っていたころである。このころまでは小室はまだ財政的にはそれほど悪い状態ではなかったようだ。

が、一方で1990年代後半以降、小室の仕事は確実に「時代遅れ」になりつつあった。その背景を最初に箇条書きで示しておく。

(1) 若者人口が激減

(2) ディスコからクラブへ

(3) 機材が低価格化

(4) テレビからインターネットにメディアがシフト

顧客人口が減った

一番痛かったのは、小室の最重要客である10代から20代前半の若者人口が急減したことだ。つまり市場が収縮して、客が激減してしまったのだ。

小室の音楽は基本的にシンセサイザーとシーケンサー(シンセサイザーの自動演奏装置)でつくったエレクトロ•ダンスミュージックであって、若者向けである。全ての年齢にわたる訴求力はない(当たり前だが、踊るための音楽は体力のある若者向けの音楽だ)。

その人気は、1990年代の「女子高校生ブーム」に便乗していた(第2回目の連載を参照)。「女子高校生の間で何が流行っているのか」がテレビや雑誌などマスメディアの取材を呼び、彼女たちの間で流行をつくればそれが社会全体に拡大していくという現象が「女子高校生ブーム」である。「ルーズソックス」「援助交際」「コギャル」といった流行語はその一例だ。そこでは、女性高校生をマーケティング調査し、彼女たちの間に流行をつくる「女子高校生マーケティング産業」が活躍していた。小室の音楽もその助けを借りていた。

この「若者マーケット」が急速にしぼんでしまった。例えば、小室人気が絶頂の1995年、20-24歳男女の人口は989万5001人 だったが、10年後の2005年には735万0598人 と、何と74%に急減している(国勢調査)。つまり90年代の小室人気は「少子高齢化」が始まる直前の最後の若者世代のふくらみ(団塊ジュニア層)がメインマーケットだったわけだ。それが失われてしまった。

人口が減っただけならまだしも、平成不況の影響で可処分所得が減った。ちょうど日本のレコード生産金額がピークを迎えた1998年を境に、全国勤労世帯の可処分所得(実質)はマイナス=減少に転じ、2003年時点でもマイナス2.4%と減少を続けている(総務省•家計調査年報)。最大の得意客である若者が減ったうえに可処分所得が減るという「泣きっ面に蜂」効果で、03年のオーディオレコード総生産金額は6075億円(98年)から3997億円へ、65%に急減している。「Jポップ景気」が崩壊したのである。

それなら小室も、人口が膨らんでいる層=例えば高齢者や団塊の世代向けの曲にシフトすればよかったのだが、彼はそうはしなかった。桑田圭祐やユーミンのような、様々な年齢に訴えかける多彩な曲を書き分ける能力がなかったのかもしれないし、芸風に合わなかったのかもしれない。

いずれにせよ言えることは、小室が市場の変化に合わせて自分のブランドをシフトさせるのに失敗したことである。結局、若者市場に限界が見えた日本マーケットに見切りをつけ、中国•香港•台湾という東アジア市場に活動の軸足を移そうとする。これが小室の破滅の始まりなのだが、それはまた次回に書く。

小室の音楽は本来バブル期の「ディスコ」向け

意外に忘れられがちなのだが、小室のデビューは1980年代前半である。1984年4月、シンセサイザーの小室にボーカル、ギターを加えたトリオ「TM NETWORK」でデビューしたのが小室の本格的なプロミュージシャンとしてのキャリアの始まりだった(TM NETWORK は1994年にいったん活動休止)。

TM NETWORKは、それより少し早くイギリスに新しく登場したシンセサイザー+ボーカルデュオ勢(ソフト•セル、ペットショップ•ボーイズなど)のフォーマットをそのまま踏襲していた。

当時はバブル景気のまっただ中だった。小室をエイベックス社に紹介したのがディスコ「マハラジャ」の社長だったように( 前回の拙稿 参照)、当時はまだ若者が踊りに行く場所は「ディスコ」であって「クラブ」ではなかった。ちなみに、「ワンレン」「ボディコン」「お立ち台ギャル」と今や死語になった流行語を生んだ「ジュリアナ東京」が東京•芝浦にあったのは1991年5月から94年8月この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り4,128字/全文6,278字

小室も所持した初期のサンプリングシンセサイザー「シンクラビア」。当時数千万円。日本には3台しかなかったと言われる。それが今やノートブックパソコン一台と内臓ソフトウエアですべて代用できる。

2000年を過ぎたあたりから、テレビタイアップがヒット曲を生む力は突然死したかのように衰えていった。詳しくは筆者著『Jポップとは何か―巨大化する音楽産業』(岩波新書)参照。

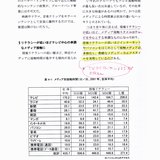

情報リテラシーが低い人ほどテレビを見ており、高い人ほどネットやPCなど多様化させている。電通総研のレポート『電通総研レポート2002年度2i-Life情報化社会に生きる』(2002年度)より

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

1.若者人口が激減 2.ディスコからクラブへ 3.機材が低価格化 4.テレビからインターネットにメディアがシフト

facebookコメント

読者コメント

分析は全く当たっていない。小室氏が失速したのは、単に良い曲が書けなくなったからである。

ディスコが流行っていようと、クラブが流行っていようと「そんなの関係ない」。

その証拠に

「いとしさと切なさと心強さと」とか「キャンユーセレブレイト」「アイムプラウド」「デパーチャーズ」など、ディスコサウンドとは関係ない

ヒット曲も数多い。

ここは音楽の個人的な好き嫌いを語る場所ではないので・・・・・・

ある一時代に隆盛を誇ったがゆえに時代についていく能力を失っていくってのはよくあるね。

洋楽の日本風アレンジとコピー&ペーストを続けていけばいずれはしっかりしたマーケティングに基づいた作曲作詞できちんとしたプロセスを踏んだ勢力に追い落とされるのは自明だった

もともと劣化するほどの才能もなかったんじゃないの?たいした曲も書いてなかったでしょ。小室の歌が好きって信じられない。

こういう分析って、あんまり当たってると思わない。一人のアーティストが、ずっと同じ質を保ち続けること前提の論だからだと思う。彼の音楽がわりと好きだった自分からみると、作品の質が急激に劣化していったんですよ。彼の作品がつまらなくなるのと、大量に売れすぎたことによる嫉妬ややっかみが噴出するのが、並んででた。そんな感じですね。

記者からの追加情報

会員登録をご希望の方は ここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方は ここでご登録下さい (無料)

企画「納税者の眼」トップページへ