グローバル時代のキャリア戦略(上)「世界の労働市場はどう変わってゆくのか」

|

| グローバル化の流れとインパクト要因 |

- Digest

-

- 年齢によって異なるインパクト範囲

- 「一物一価」、サービスも一価へ

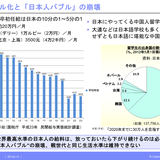

- 大卒月収2万円のインド

年齢によって異なるインパクト範囲

第二のポイントが、改革開放の流れが加速することになった中国のWTO加盟、これは2001年のことである。世界中の企業が生産拠点を構え、中国は「世界の工場」と呼ばれるようになった。

|

2013年10月27日、日本キャリアデザイン学会の第10回研究大会、武蔵野大学有明キャンパスにて、MyNewsJapan代表の渡邉が特別講演を行った。テーマは『グローバル時代のキャリア戦略』について。 |

そして第三が、90年代から外国資本に市場開放を進めたインドのインパクトである。インドは税金の計算やコールセンター業務など、様々な事務を先進国の企業から請け負い(=オフショアリング)、「世界(米国)のバックオフィス」になった。

中国とインドはともに10億人超の莫大な人口を抱えており、そのグローバル市場への参加は、先進国で働く国民、とりわけ中間層に対して、失業や賃金低下を促す甚大なインパクトを与えつつある。国連の予測では、2050年には両国合わせて30億人にもなるため、この流れはしばらく続く。

そして、ベトナム・トルコ・バングラディシュ・インドネシアといった大国が、続々と先進国から仕事を奪うべく、脇を固めつつある。ここ数年でホットなのは、国際社会から経済制裁を解除されつつあるミャンマーだ。人口5千万人クラスの大国で、日本人に似て仕事ぶりも真面目な国民性といわれ、かつ人件費が中国の10分の1だ。最近の服は、ミャンマー、バングラデシュ、トルコ製が目に見えて増えた。

おそらく今後の10~20年を考えると、次に巨大なインパクトを与えるポイントは、エジプトをはじめとするアラブ諸国のイスラム教徒たちの参入であろう。イスラム教徒は世界に約15億人おり、インドネシアとインド以外では、パキスタンやアラブ諸国に多く散らばっている。すなわち、中国インドに続く10億人単位のインパクトになりうる、ということだ。

2010~2012年の「アラブの春」は混乱をもたらし収束の途上にあるが、豊かさを求める国民による民主化と経済自由化の流れは全人類共通のものなので、遅かれ早かれ、グローバル市場に参加することになる。そして最後が、アフリカ諸国と北朝鮮になるだろう。

確かに、たとえば「9.11テロ」のような「文明の衝突」系の事件がもう一発起きたり、局地的に核戦争が勃発したりしたら、一時的にスピードが止まるか、巻き戻しが起こる可能性はある。だが、全体の方向性は変わりようがない。

こうしてみると、キャリア教育を考えたときに、小中高生(~10代)と、20~30代、40代以上とでは、考えておくべき範囲が全く異なることがわかる。

まず大前提として、日本の公的年金は破綻しつつあるため、支給開始は70歳か75歳からになるはずだ。となると、40代なら、あと30~35年ほど、つまり2045年くらいまで働くことになるから、2050年に30億人になる「インド・中国インパクト」までを考えておけばよい。職種によっては、必ずしも英語は必要ないだろう。

ところが、仮に今25歳だとすると、75歳まで50年もある。50年後には、アラブ諸国はグローバル経済にすっかり参入している可能性が、十分にある。そのころ、日本国内の人口は減り、少子高齢化で生産性も下がる可能性が高いため、国内向けの仕事は、大部分が惨めな状況に陥っているはずだ。

さらに、これから生まれる人や、いま小学生の子供たちなら、

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り3,143字/全文4,611字

グローバル化時代について書かれた欧米視点と日本視点の本

年齢層は少し高め

「日本人バブル」は崩壊に向かう

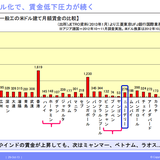

インド中国の後ろに控えるミャンマーなどの低賃金国

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

日本人であることのプレミアムはこれからどんどん減っていくよねえ。タイで安くマッサージを楽しめるのはいつまでなんだろう・・・ あと飛行機の搭乗時間は今後短くなり得るんだろうか。

facebookコメント

読者コメント

※. コメントは会員ユーザのみ受け付けております。記者からの追加情報

会員登録をご希望の方はここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方はここでご登録下さい(無料)

企画「ココで働け! “企業ミシュラン”」トップページへ

企画「他のメディアへの配信/MyNewsJapanからのお知らせ」トップページへ

本企画趣旨に賛同いただき、取材協力いただけるかたは、info@mynewsjapan.comまでご連絡下さい。会員ID(1年分)進呈します。