新卒中途とも安定採用の三菱電機 “配属ガチャ”からの「10年ずっと異動なし」もざらで「デカ過ぎプロジェクトの一部」に悩む日々

|

| 三菱電機の採用数(新卒・中途)、配属先職種比率 |

- Digest

-

- 救急車で運ばれる人まで出る新入社員研修

- 形を変えて存続する研修論文

- ほぼ全員が日本人の新卒採用

- 女子大なし&マーチ以上、意外に関東の大学が多い

- 人事部主導の面接が3回、現場は採用に関与しない

- 東京の会社だと思って入社するとショックを受ける

- 勤務地は、S地区~B地区まで4段階の区分

- 職業人生が決まる「配属ガチャ」

- 「10年間、ずっと同じ部署」がざらにある

- 「デカ過ぎPJTにやりがい感じられるか」問題

- 低い離職率、中途採用は「ウチに合いそうな人」

救急車で運ばれる人まで出る新入社員研修

「上下とも三菱電機の作業着(ブルー/ネズミ色系)姿で、早朝のランニングから始まり、腹筋運動、競歩訓練、登山など、体育会系の運動メニューが多いのが特徴です」(2010年代入社の元若手社員)。餃子の王将ほどではないが、スパルタ系だという。

1年目は「研修生」と呼ばれる。配属後は、実質的に最初の1年目だけ(形式的には3年間)、トレーナーとして、課長になる前のMS(D職=専任)、またはそれより若い社員がついて、教育係の役割を果たす。年度末の「研修論文」の提出と発表が終わるまでは、研修の身である。ずっとつきっきりで教えるので、「トレーナーと新人で結婚した例を2組知っている」(同)という。

この研修論文は、事務系も技術系も一律で課される。技術系なら、大学・大学院時代の研究内容に関連して、それを今の職場でどう活かせるか。事務系なら、マーケティング戦略、カイゼン提案、制度設計などだ。

「その発表準備のために、通常業務が終わって、夜8時から深夜1時2時まで、時には徹夜で、上司やトレーナーに見て貰って、書き直して、の繰り返しとなります。明け方に倒れて救急車で運ばれる人が出て、事業所内で話題になったこともあります」(2000年代に入社した元中堅社員)。年末から着手して、3月に発表会がある。

製作所長など、エラい人たちの前で発表する。新入社員にとって、はじめての大舞台となる。「その課としての威信に関わるものと認識されていて、課を代表して発表するために、精神的にも肉体的にも、重荷になります。これが過労死の原因にもなるということで、研修論文の制度は、この数年でなくなる方向になったと聞いています」(同)

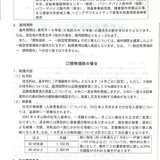

ところが、2020年5月現在の同社新卒採用公式サイトでは、研修論文の名称を「修了レポート」と改変し、存続させていることが確認できる(以下抜粋)。結局、この伝統行事を変えるつもりはないということだ。こうした、イニシエーション(儀式)を経て、晴れて三菱電機の一員となるわけである。日立製作所にも同様の研修論文制度はあり、こうした迎い入れの通過儀礼は、メンバーシップ型組織である日本企業特有の特徴として興味深い。

入社式後に実施する入社研修に始まり、事業本部別研修・事業所別研修などを通じて、事業動向、業務内容、会社で必要な共通基礎知識や規則などを学んでいきます。

その後1年間は「研修生」と呼ばれ、OJTを中心に様々な知識・スキルを身につけていき、1年目の最後には自分の業務に関するテーマで「修了レポート」を作成することになります。

形を変えて存続する研修論文

|

労働問題の再発防止に向けた取り組みについて(2020年1月10日) |

三菱電機が発表した「労働問題の再発防止に向けた取り組みについて」でも、研修論文の改革については一切ふれておらず、なにやらポエムのような“小泉信次郎構文”が並び、実質的な内容がない。

固有名詞や数字や時期が一切記されていない一方、規範論や精神論ばかりが並べられ、つまり、改革する気がないことが伝わってくる。

同社が研修論文制度を改革したと記せない理由は、つい前年である2019年の新入社員自殺(生産システム本部生産技術センター配属者)にもあった。

年度末の研修論文をやめた代わりに、なんと、入社わずか5か月目の8月末に同様の「技術発表会」を行い、それを苦に自殺が発生したのである。本来なら年度末まで7か月あったものが前倒しになり、さらに時間的にキツくなって追い詰められた格好だ。

2019年新入社員自殺事件について、共同通信の配信記事を、日経が掲載している。(2019/12/7付)

朝日新聞も後日、同様の内容で追いかけている。(2019年12月18日付)

こうなると、組織的に、悪意をもって追い詰めているようにも見える。特に、再発防止策のなかの「レジリエンス教育(ストレスや逆境にうまく対処し、回復する力を高めるための研修プログラム)など、社員のストレスマネジメント力向上に資する研修を一層充実する」に至っては、ストレスに耐えられない社員のほうが悪いのだ、と言わんばかりで、遺族の心情を逆撫でするものだ。解決の方向性が間違っている。

こうした「極限まで追い詰めて能力をストレッチさせる」「人間は究極のストレスのなかでこそ最も成長する」といった信念を持つ企業カルチャーは、“生存バイアス”(たまたま潰れることなく適応して出世した人が意志決定者になり、社内常識化する)で加速し、正当化される。ついてこれなかった社員は、亡くなったり潰されたり辞めたり窓際に追いやられたりして、組織に生存していないからだ。「追い詰める=成長できる=社員の幸せ」という宗教みたいなものである。

外資コンサル会社も同様だが、最初からそういう組織だという前提をもって入社してくる場合は、そう問題にはならない

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り9,116字/全文11,601字

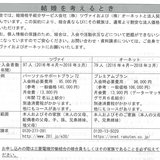

三菱電機の事業本部と所属人数(単体)

三菱電機の勤務地区分(S地区~B地区)

三菱電機の末端組織

ツヴァイ・オーネットと法人契約し社員の結婚まで支援

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

※. コメントは会員ユーザのみ受け付けております。記者からの追加情報

会員登録をご希望の方はここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方はここでご登録下さい(無料)

企画「ココで働け! “企業ミシュラン”」トップページへ

本企画趣旨に賛同いただき、取材協力いただけるかたは、info@mynewsjapan.comまでご連絡下さい(会員ID進呈)