大阪「府政だより」、産経「押し紙」と共に大量破棄 税金無駄遣い、不正利得は新聞社に還流

|

| 有権者の手に届かぬまま押し紙と一緒に廃棄される大量の「府政だより」 |

- Digest

-

- 折込チラシも破棄されている

- 裁判所も認めた「余った新聞」

- 桜塚店にも多量の「押し紙」

- 折り込み数の水増しを決めるのは販売店ではない

- 不正利得は販売店を経由し新聞社の口座へ

- 産経・東浅草販売店、「押し紙」率6割超の実態

- いったいいくらの税金が新聞社に還流しているのか

- 産経、実売は100万部あるかどうか?

- 産経「押し紙」率は3~4割と推定

折込チラシも破棄されている

「押し紙」問題では、とかく配達されないまま破棄される多量の新聞ばかりに批判が集中し、忘れがちな視点がある。それは新聞社の「押し紙」政策で必然的に生じる、折込チラシの水増し問題だ。トラックで回収されるのは、「押し紙」だけではない。水増しされた折込チラシも、同じ運命をたどる。

筆者は、大阪府が発行する『府政だより』を中心に、この問題を取材した。大阪は、産経新聞社が自身のWEBサイト上で「大消費市場・大阪府では、56区市のうち26区市で第1位~第2位の普及率です。(2004年産経新聞)」と強さを強調する、同社の主戦場である。

折込チラシ(本稿では『府政だより』)の水増しを検証するためには、次の3点を把握する必要がある。

|

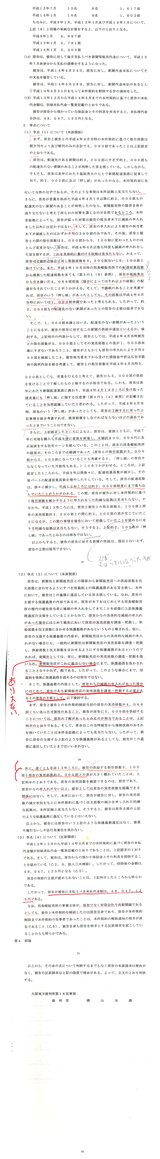

四条畷販売所の余剰部数を認定した判決文

|

■『府政だより』の折り込み部数

■「押し紙」部数(配達されない部数)

筆者は、これまで4店の産経・販売店における「押し紙」の実態を把握しているが、そのうちの3店は、大阪府内の、四条畷販売所、岡町店、桜塚店である。いずれも、「押し紙」裁判が提起されている販売店だ。

裁判所も認めた「余った新聞」

1992年4月から2002年6月までの約10年間における産経・四条畷(しじょうなわて)販売所の「押し紙」は、その規模の大きさで群を抜いていた。現在も同じ状況が続いている可能性が高い。

松井(仮名)さんは販売店を廃業した後、2002年の夏に、大阪地裁で「押し紙」裁判を起こした。賠償請求額は1億円にも及んだ。これに対して産経社は、松井さんを反訴。新聞の卸代金の未払いとして、松井さんに対して逆に約5,000万円の支払いを請求した。

訴状によると、産経社が新聞休刊日を除いて毎日送り続けた約5,000部の新聞のうち、約2000部は「押し紙」だったという。そのため、店舗にも松井さんの寝室にも、洪水のように新聞が溢れかえった。たまりかねた松井さんは、産経社に減紙を申し入れた。すると担当員から、小屋を建ててそこに余った新聞を保管するよう、命じられたという。

松井さんは、木造の「押し紙」小屋を設け、そこへ余分な新聞を保管するようにした。ただ、この「押し紙」小屋について産経社は、松井さんの方から「小屋を建てさせてくれ」と依頼してきた、と話している。だが、いずれにしても、「押し紙」小屋の存在そのものが、四条畷販売所に多量の「残紙」があったことを物語っている。

大阪地裁は2005年1月に判決を言い渡し、松井さんの訴えは棄却された。そのうえ裁判所は松井さんに、「押し紙」の未払い金額に相当する約4,800万円の支払いまで命じた。(右記判決文参照)

しかし、四条畷販売所に配達されない多量の新聞が余っていた事実だけは、裁判所も認めた。判決文から、その箇所を引用してみよう。(略)平成13年ころには、原告と被告との取引部数5,100部と原告の実売部数約3,000部との間に約2,100部の差が生じていたことになるが、この間の事情を被告において把握していたことを認めるに足りる的確な証拠は見当たらない。

確かに約2,100部の新聞が余っていたが、被告の産経社はそれを把握していなかったので、新聞の押し売りには該当しない、という趣旨である。大阪高裁でも、この判決は覆らなかった。

|

送り部数は、次の店主に変わってもやはり5,000部だった(証人尋問より) |

しかし、問題は裁判の中で、2,100部もの新聞が余っていることが明らかになったのに、産経社が、2002年の夏に就任した新しい店主に対しても、依然として約5,000部を送り続けたことである。その事は2004年7月12日におこなわれた証人尋問の中で、産経社の担当員も認めている(右記参照)。

以下、原告弁護士と産経社の担当員の問答である。

弁護士:この5000部は新店主さんがご希望なさったのですか?担当:はい。

弁護士:この5000部については、産経新聞社としては新聞代金を請求されるわけですね。

担当:そうです。

担当員は5,000部を送り付ければ、約2,000部の「押し紙」が発生することを把握しながら、新店主に対しても5,000部を送り付けている事実を、認めたのである。実際、松井さんが廃業したあとの四条畷販売所におけるABC部数(送り部数)は、ほとんど変化していない。たとえば2005年4月度は、4,715部である。

一方、この販売店に対する『府政だより』の送り部数は、どうだったのだろうか。大阪府庁の広報部が販売店別に公表した数字は、2005年4月の時点で、4,850部である。以下、データを並べてみよう。

■新聞の送り部数(ABC部数): 4,715部(2005年4月)■『府政だより』の折り込み部数: 4,850部(2005年4月)

■押し紙部数: 約2,000部(2002年6月)

まず驚くべきことに、『府政だより』の送り部数が、ABC部数を135部も上回っている。たとえ「押し紙」が1部もないとしても、『府政だより』が多量に余る。もし、松井さんが店主だった時期と同様に、「押し紙」が2,000部もあるとすれば、計2,135部の『府政だより』が破棄されている計算になる。

2002年の廃業・店主交代から今日に至る4年の間に、2,000部もの増紙を達成するのは、まず不可能と考えてよい。それゆえ、現在においても、多量の『府政だより』が破棄されている疑いが極めて強いのである。

念のために産経社の販売局に、この問題についての見解を求めたが、対応した社員は、「分からない」とのことだった。言い分があれば、本稿に掲載するので筆者まで連絡するよう2度も伝えたが、何の連絡もなかった。産経社は住民訴訟を提起されたら、どう対処するのだろうか。

桜塚店にも多量の「押し紙」

豊中市にある産経新聞・岡町店と桜塚店にも、多量の「押し紙」があった。当然、この店でも『府政だより』が破棄されている可能性がある。

|

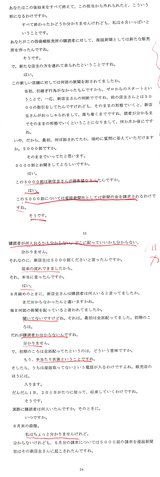

産経・桜塚店(A)と産経・岡町店(B)における「送り部数」、「実配部数」、「押し紙」、損害額

|

これら2つの店を経営する原田(仮名)さんは、それぞれ2000年4月に岡町店を、2001年10月に桜塚店を自主廃業した。右の表は、2つの店における「送り部数」「実配数」「押し紙」「損害額」の比較表である。

このうち岡町店(表のB店)の数字は、推定なので参照にとどめる。桜塚店の数字は、請求書や発証数(発行した領収書の数)に基づいているので、信頼性が高い。

Tさんが新聞業界から身を引く最後の月、2001年9月の数字を検証してみよう。

産経社は実配部数が1,412部しかない桜町店に対して、2,459部もの新聞を送り付けている。1,047部が「押し紙」だった。「押し紙」率は57%である。

この桜塚店についても、大阪府庁の広報部に、『府政だより』の卸部数を問い合わせてみた。結果は、2005年4月の時点で1,950部。また、2006年9月の時点では、2,050部とのことだった。

廃業から現在までの約5年間で、販売努力によって、全体の部数を、およそ1.5倍(約600部の増紙)にしていなければ、「押し紙」部数に相応する『府政だより』が、破棄されている計算になる。絶対に不可能な増紙部数ではないが、かなり難しい数字である。

折り込み数の水増しを決めるのは販売店ではない

改めて言うまでもなく、広報紙は税金を使って制作され、配布されている。その広報紙を水増しして、利益を得るのは犯罪である。

このようなあるまじき行為がまかり通っている責任はだれにあるのだろうか。結論を先に言えば、それは新聞社である。

というのも、販売店が扱っている新聞の部数を折込チラシの代理店に知らせる役割を担うのが、新聞社だからだ。代理店は、新聞社から送られてくるABC部数などをもとにして、通常は50部単位の切り上げで、各販売店ごとの卸枚数を決める。この卸枚数を「折込定数」と呼ぶ。代理店は、折込定数をクライアント(広告主)に公表する。

なぜ、販売店は折込定数を決める権限を持っていないのだろうか。それは、販売店が折込定数を決める制度にすると、クライアントが不信感を抱くおそれがあるからだ。たとえば、折込チラシの配布を要請しに販売店に足を運ぶとする。配達されている新聞の部数が分からないので、当然、クライアントは店主に質問する。

店主がずるい人間であれば、1,000部しか配達していないのに3,000部配達している、と答えるかも知れない。このような事態を避けるために、折込定数は販売店とは別の第3者が決定することになっているのだ。

不正利得は販売店を経由し新聞社の口座へ

このように、折込定数を決定するプロセスを検証してみると、問題の責任は、やはり新聞社にあるといえよう。

確かに、折込チラシの水増しで得た利益は、一旦、販売店の銀行口座に入る。

ところが販売店は、「押し紙」で膨れあがる新聞の卸代金を支払うために、せっかく折込チラシの水増しで得た「不正な利益」を吐き出さなければならない。つまり、税金から騙し取った「不正な利益」が販売店を経由して新聞社の銀行口座へと吸い取られていく仕組みになっているのだ。そのため、

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り3,243字/全文7,215字

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

弁護士は経験者が良いと思いますが九州で担当した弁護士を紹介してください。

大阪人は、人の顔を見れば「もうかりますか?」でしょう。それらな、『府政だより』の無駄遣いには激怒すべきだ。

これだから大阪は。(笑)ノーテンキな犯罪都市に成り下がるのも無理は無いですね。(大笑)

紙の破棄は環境問題でもあります。市民オンブズマンの出番ではないですか。

結局、大阪府もバカだってことでしょうね。大阪府も大阪市も、どっちも市民の利益よりも自己の利益を追求する連中ですからね。

まったく頓珍漢参詣新聞が大阪で売れたのは、月ぎめ購読料金が安いのと、即売がワンコインだから。ケチな大阪人はそれに敏感に反応しただけ。

なるほど、3K新聞が大阪で購読率が高い理由が判りました。一時、毎日に100万部差にまでいったそうですがこういう内情も有ったんですね↓問題なく動画見れますた↓問題なく見れますた

アップ時の転送モードのためでしょうか?

日本全国の新聞屋がしているそれが問題と違うのマスコミもTVも国民が知りたい事を報道してない

これでも裁判で負けてしまうのですね。発注伝票がないことが抜け穴になり、かつ不正利得の片棒を担がされたとして、それでも裁判に勝てるであろう証拠ってのはないものなんですかね・・・。

新聞社は紙面等で書いていることと、自身がやっていることがまったく違うが、批判する媒体がないため後戻りできないくらいひずみ、新聞社は優位な立場から販売店を犠牲にしている。もう外圧でしか変われない状況です。

記者からの追加情報

本文:全約8,100字のうち約3,400字が

会員登録をご希望の方は ここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方は ここでご登録下さい (無料)