1.残業が少なくトータルの拘束時間が許容範囲 ♯【労働負荷が自分にとって適度である】

❐負荷―生活軸『いい会社はどこにある?』

|

| ユニバ―サム調査結果 |

スウェーデンの大手調査会社ユニバーサムが世界12カ国の24万7,235人の学生を対象に調査してまとめた「World’s Most Attractive Employers2019」(世界で最も魅力的な雇用主)という報告書がある。日本企業はトップ50位のなかにSony(ビジネス系22位、エンジニアIT系11位)、トヨタ(ビジネス系38位、エンジニアIT系13位)の2社だけがランクインしている。

- Digest

-

- 「働く環境」を重視する日本人

- 「電通事件」と「コロナ事件」で格差拡大

- 「仕事させないパワハラ」論

- 同世代人口が半減した就活市場

- 「拘束時間」で計算する重要性

- 夜の飲み会、土日のゴルフは拘束なのか

- 私事在館、自己啓発、休憩…実際は残業

- 労組が承認しないとその日の残業ができないNTT

- 外食はブラック化しやすい

- 投資銀は長時間ハードワークの定番

- 泊りがある仕事は圧倒的に拘束時間が長い

- 鉄道の拘束時間は半端ない

- 変形労働時間制職場は出勤回数が少ない

- 教育系は「やりがい搾取」で長時間化しやすい

- 官僚と記者もかつては人気職種だった

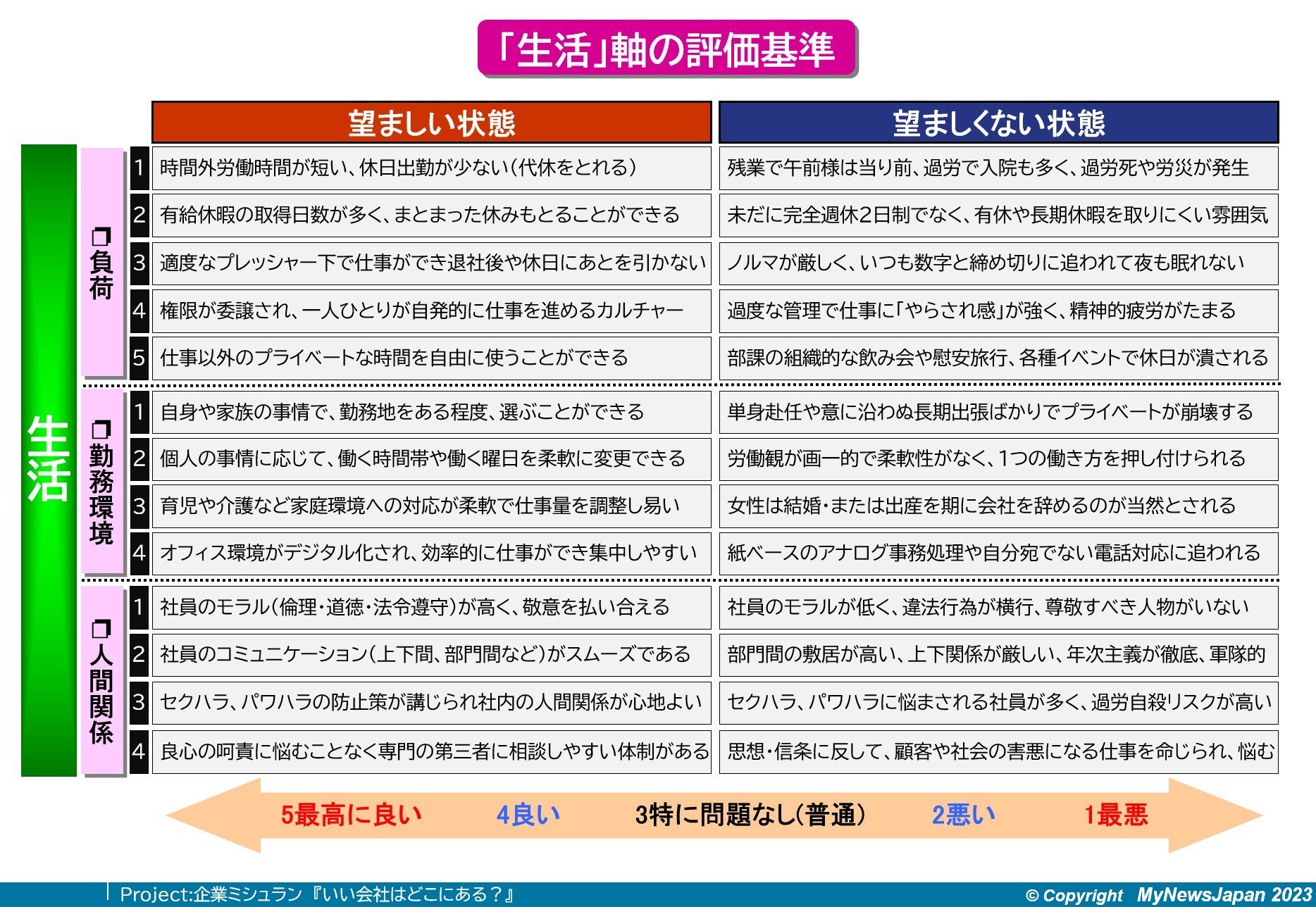

生活軸は、「負荷」「勤務環境」「人間関係」の3つの視点に分類できる。

|

| 「生活」軸の評価基準 →「仕事」軸へ |

KeyQuestionsは以下のとおり。これに対する答えを深堀していけば、評価の根拠を得られる。

・拘束時間について、定時(9時~18時など)勤務は守られている?

・平均的な残業時間、休日出勤数は?

・有休はどのくらい消化している?長期休暇はどのくらい可能?

・仕事のノルマや詰められ方、プレッシャー、悩みやジレンマは?

・勤務地はどのくらい選べ、転勤サイクルは見通せる?

・リモートワークは可能?直行直帰や、無意味なアナログ作業のための出社は?

・子育てと両立できる職場環境?育休は何日とれる?

・社員に特徴的な人がら、社内の上下左右の人間関係は?

・セクハラ、パワハラ対策、コンプラ対策としてのホットラインや360度評価は?

・宗教的な教本や研修は?

「働く環境」を重視する日本人

|

| (上記原文、英語表現) |

同調査結果で実に興味深い点は、魅力的な会社を選ぶ際に何を重視するか――というポイントが、日本人だけ全く違うのだ。

世界中で「High future earnings」(将来の高い給与)と「professionnal training and development」(専門的な能力開発)が1位または2位なのであるが、日本はそのどちらでもなく、1位はビジネス系学部で「a friendly workenvironment」(友好的な仕事環境)、エンジニア・IT系で「challenging work」(挑戦的な仕事)であった。

ビジネス系の2位は「Encoraging work-life balance」(ワークライブバランスの推進)。皆が給料ではなく、良好な労働環境のほうを求めている。これは日本だけの現象なので、ブラック企業を放置してきた政府の失策というほかない。

|

| 第2章生活軸の構成(本稿は単行本『いい会社はどこにある?』の元原稿 《一部アップデート完全版》で、もとは《会社を選ぶ技術》と題して書き進めたものです) |

現状でも、過労死が労災認定された企業名を調べることもできない※のが現実で、国ぐるみで「カネ儲け>労働環境」を推進している。国も企業も隠してくるので、見分ける眼を養っておかないと、いきなり人生が詰んでしまう(※終章「あなたに合う会社・職種の調べかた」参照)。

これが、よくわからない中小企業ではなくて、有名な大企業でも普通に発生していることを、筆者は取材で確認してきた。有名企業だから大丈夫だろう――という理屈は、特に日本では全く通用しない。逆にいえば、むしろ中小企業のなかに、「いい会社」がたくさんあるということだ。

同調査結果における「世界で最も魅力的な雇用主」1位はどちらもグーグルで、ビジネス系2位がEY、3位がPwC。エンジニアIT系は2位マイクロソフト、3位アップルとなっている。ユニバ―サム社資料詳細は「EYストラテジー・アンド・コンサルティング『ドラゴン化計画』」参照

「電通事件」と「コロナ事件」で格差拡大

第二次電通過労死事件※をきっかけとする政府主導の「働き方改革」によって、労働時間が劇的に減る大企業が続出した。一方で、もとから業界として年収水準が高かった大手マスコミや総合商社は、拘束時間(≒サービス残業)が減ったものの給料ベースは高いままなので、時間単価が劇的に上がり、労働時間も短くて休日も多いのに給料だけは高い――というパラダイス状態になった。これが、この6~7年での最大の変化である。

あの会社は給料高いけど、その分だけ拘束時間も長くて激務だからなぁ――という、外野から見た従来の納得感が崩れ、露骨に“時給格差”が拡大したのである。

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り29,102字/全文30,872字

「拘束時間の長さと拘束回数」マップ

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

※. コメントは会員ユーザのみ受け付けております。記者からの追加情報

本企画趣旨に賛同いただき、取材協力いただけるかたは、こちらよりご連絡下さい(永久会員ID進呈)

新着記事のEメールお知らせはこちらよりご登録ください。