大嘘つき続ける新聞社 上乗せ・値引き横行で、特殊指定の前提が崩壊

|

| 特殊指定の堅持を呼びかける、日本新聞協会の冊子 |

- Digest

-

- 大キャンペーンの裏で安売りは浸透

- 旧住民500円、新住民700円の上乗せ

- 東京新聞は返金、産経・日経は「関知せず」

- 指摘後に正常化も、発行本社は重い経費負担せず

- 新聞のテリトリー制も危機に

- 「値引きはできません」と断言できない新聞社

- 毎日の販売店はあっさり1,000円値引き

- まるで利己主義の塊、狙いは卸価格維持のみ

大キャンペーンの裏で安売りは浸透

今年の6月、公正取引委員会が独禁法の新聞特殊指定の堅持を決定し、新聞業界の規制緩和は、進まないことになってしまった。この決定が下されるまでの半年、新聞業界が政界を巻き込んた特殊指定堅持の大キャンペーンを、紙面まで使って展開したことは記憶に新しいが、その時の主張は、特殊指定がなくなると「同一紙・同一価格」の原則が崩壊する、というものだった。

ところが、維持されているはずの新聞の定価販売について、意外な話が耳に入るようになって久しい。2004年11月には、マイニュースジャパンが「あなた、新聞にいくら払っていますか? 」と題するレポートを掲載し、販売店サイドから安売りの実態を紹介した。だが、安売りだけでなく、逆に、上乗せもされているというのだ。

旧住民500円、新住民700円の上乗せ

通常の購読料よりも高い額が徴収されるケースとして、栃木県那須町の例を紹介しよう。

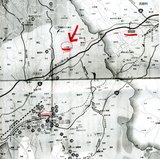

|

那須町付近の地図 |

那須町には、二枚橋という山間部の地域がある。町の中心部からは10キロも離れている辺鄙な地である。戸数は20軒ほど。つい半年ほど前まで、新聞は那須町の中心部にある中田新聞舗(仮名)が郵便局に委託して、第3種郵便という形で配達されていた。郵便物扱いであるから、早朝には届かない。休日の配達はない。さらに折込チラシは折り込まれていない。

ちなみに中田新聞舗は、新聞社の専属店ではなく、独立して全紙を扱う合売店である。だからこの地域の人々は、セールス・トークや景品に左右されることなく、自分で読みたい新聞を選んでいる。

上乗せされた新聞の価格を問題にしたのは、二枚橋に住む佐藤薫さんという女性である。佐藤さんによると、2006年の6月まで、新聞の配達料として通常価格に700円を上乗せした額を徴収されていたという。しかも、上乗せ料金の額は、二枚橋に昔から住んでいる住人と佐藤さんのように新しい住民との間にも差があったという。昔からの住人は、500円だったそうだ。

東京新聞は返金、産経・日経は「関知せず」

新聞の値引き販売が違法行為であると知ったのは、皮肉なことに、新聞業界が大々的に繰り広げた特殊指定堅持のキャンペーンを通じてだった。

当時、佐藤さんは東京新聞を購読していたのであるが、再販価格が守られていない問題を指摘したところ、東京新聞の販売部長と中田新聞舗の店主がやってきて、過去にさかのぼって、上乗せ料金を返済したという。この経緯については、佐藤薫さんが「新聞料金、17年も上乗せ徴収の事実 特殊指定「同一価格」の嘘 」と題するレポートをマイニュースジャパンで公にしている。

佐藤さんは、東京新聞を購読する前は、産経、日経、朝日などを購読していたという。このうち朝日は、中田新聞舗とは取引がない、と説明した。産経は、口頭で次のようなコメントを寄せた。

|

佐藤さんが日本経済新聞社に提出した申入書。書面による回答はなかった。 |

「社としては割り引きの問題は関知していません。佐藤さんのご了解を戴いて追加料金を支払ってもらっていたと聞いている。基本的には、販売店と購読者の問題ではないかと認識しております」

佐藤さんは日本経済新聞社の読者応答センター(広報グループ長・高橋)に対し、ファクスで上乗せ料金の返還などを求めたが、無視され続けた。

私の質問に対しては、日経は書面で次のように述べている。

「個別読者との取引は当該地区の販売店に一任しています。販売店の事情で例外的に郵送になる場合もあるかもしれませんが、その場合、事前に販売店と読者の方との話し合いで購読するかどうか決めていただいていると考えております」

指摘後に正常化も、発行本社は重い経費負担せず

|

日本経済新聞社から筆者に対する回答 |

産経と日経のコメントでも明らかなように、特殊指定の原則である「同一紙・同一価格」が守られていなくても、それについて新聞社は関知しないというのである。新聞の定価販売の原則が崩れた一因が、新聞社による「押し紙」(販売店は、押し紙をさばくために割り引いて売らざるを得ない)にあるにもかかわらず、自分たちは関係がないと言っているのだ。

ちなみに佐藤さんが特殊指定違反を指摘したのを機に、二枚橋では郵便局による新聞配達が中止されて、中田新聞舗が新聞を配るようになった。

中田新聞舗の店主によると、二枚橋の読者は、たったの7名。つまり7部の新聞を配達するために、片道10キロの道を、毎朝、往復することになったのである。雪が降れば、バイクに乗るのも危険だ。採算性は最悪だ。それにもかかわらず販売店は新聞を配達しなければならない。配達を拒否すれば、新聞の供給を止められる恐れがあるからだ。

これを特殊指定にまつわる美談、あるいは英雄談として持ち上げるのは、誤りだろう。配達を命ずるのであれば、発行本社が、その追加的に生じる経費を負担すべきなのだ。

新聞のテリトリー制も危機に

さらに、二枚橋では、次のような興味深い現象も見られるという。佐藤さんからの問題提起を受けて、新聞が宅配されるようになると、県境を越えた福島県の白河市の販売店が「越境」してきたという。佐藤さんが言う。

「わたしは現在、福島県の白河市にある販売店から、朝日新聞を(上乗せなしで)購読するようになりました」

ところが朝日新聞に那須地域を管轄している販売店について問い合わせてみると、那須町に朝日新聞を扱う別の販売店があることが分かった。つまり「同一紙・同一価格」のルールを設定することで、同じ地域で同一紙が競争しないという、これまで守られてきたテリトリー制の原則も崩壊しているのだ。

--なぜ、那須町ではなくて、白河市の販売店を選んだのですか?

「わたしは白河市で買い物をしますから、白河市にあるスーパーなどの折込チラシが必要だからです。那須町の折込チラシでは、意味がありません」

「値引きはできません」と断言できない新聞社

逆に、値引き販売の実態はどうか。最近は、発行本社も値引き販売を認めているという話を聞く。値引きの実態を調べるため、わたしは新聞各社の購読受付係に電話で直接問い合わせてみた。最初に取材したのは、中央紙の中では最も「押し紙」が多いと思われる産経新聞社だった。電話に応対した女性社員にわたしは、

--景品はいりませんから、そのかわりに購読料を割り引きしていただくわけにはいきませんか?と、尋ねた。すると驚くべき答えが返ってきた。

「割り引きに関しましては、販売店の電話番号を案内させていただいておりまして

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り2,358字/全文5,174字

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

全国の新聞販売店で新しい合売店の組織を立ち上げない限り、新聞業界の黒い闇である真実の部数及び折り込み部数の是正は出来ません。何故ならば、正しい声をあげようとしても新聞販売店主が辞めさせられるからです。何故ならば、全国紙各系統の新聞販売店主はその取引相手である新聞社のメーンの新聞意外売ることが出来ないのです。それから、意地悪をされて販売経営補助金を切られて倒産に追い込まれるからです。

ひどかった。高市早苗に至っては、新聞の既得権益を守るために、独禁法の改正工作を始めた。この脅しで公取もあきらめざるを得なかった。建設族よりずっとひどい。

問題なのは記事の内容よりも新聞業界が官公庁と癒着しながら自らを実体以上の存在に見せて商売をしている点だと思います。この癒着の構造は根深い上に意識的に分析しないと解らない点です。個別のTV-CMにも何処が制作したかが明記されない。国会の法案にも作成した官僚が誰だか明記されない。これと同じ論理だと思われます。

これは例外ではなく象徴的な事例です。新聞業界の宅配制度問題に限らず、関係者には周知の事実でも社会問題化せずに黙認されていることは案外多いもの。談合を持ち出すまでもなく、小さな?事例では、奈良の長期休暇職員の実態が表面化したのは「休暇」を始めて何年目のことだったか。紙媒体の衰退、郵便や宅配業者の新規参入といった圧力が加わることでこの業界の闇も明らかになることでしょう。記者の粘り強い追及に期待します。

ホンマかいな・・・。と思った。定価でよんどるのあほらしいな。

個別の新聞社としての主張の真意が判りにくい。読売の例を挙げると主筆のナベツネが「靖国神社は要らん。自分は昔2等兵で虐められた。安倍は早く退陣すればいい。」と言ったかと思うと実際には新聞紙面ではその安倍自民党礼賛のような社説を堂々と載せると。こんな2重基準が可能なのは電通、共同・時事通信という司令塔の下でパスを受けた新聞社がゴールを決める(記事を書く)システムを改革すべきです。

盲目的な規制緩和は問題がありますが、新聞に関してだけは、例外でしょう。再販を外した方が、新聞社の腐敗にメスが入るでしょう。

特殊指定廃止、再販廃止。簡単に「廃止」というが、それこそ日本の知的レヴェルの低下につながる。出版社は売れる本しか出版しなくなるし、新聞は大新聞社に淘汰され多様性がなくなる危険性がある。

公正取引委員会のヘタレっぷりには呆れました。特殊指定は撤廃強行すべきだった。

都市銀行や生・損保業界、製薬業界なども護送船団行政に護られて私企業でもイメージ的に「公共企業」という騙しで商売をしていた記憶がある。NHKの受信料も税金ではないのに刷り込みでそう思わせている。そのNHKと新聞社が記者クラブ関連で癒着・協力していることも実態を見えにくくしているような気がする。仮にNHKが民営化されると新聞業界と一緒になって「自壊」する可能性もある。それがこの問題の解決法なのかも。

初めて拝見しました。他のメディアには無い視点がふんだんに盛り込まれていて興味深かった。他の業界でもメーカーと販売店の関係には似たような構造的問題がありますが、特殊指定に関しては新聞業界特有の事情だと思われます。このような保護規制は、大きなゆがみを産むようですね~

この記者は偉い。もっとバッサリやってくれ。

記者からの追加情報

会員登録をご希望の方は ここでご登録下さい

企画「えっ?まだ新聞、定価で読んでるんですか!? 」トップ頁へ

新着のお知らせをメールで受けたい方は ここでご登録下さい (無料)

■関連情報、内部告発をお待ちしております。

ご連絡先E-mail:info@mynewsjapan.com