新聞の定価販売 公取「明確に宿題だった」と見直し着手

|

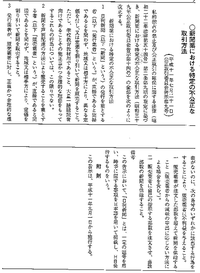

| 「新聞業における特定の不公正な取引方法」。特に2項が問題とされている。 |

- Digest

-

- 特別扱いの理由もなくなり

廃止を含めて見直しを進める特殊指定は「教科書」「海運」「かん詰・びん詰」「オープン懸賞」「新聞」の5つ。新聞について上杉氏は会見で、「少なくとも2項については、これは明確に宿題であったということ」として、定価販売を定めた2項の改革を宣言した。

これに対し日本新聞協会は「現行規定の維持を強く求める」などと、露骨に既得権維持を求める声明を出した。新聞業界はこれまで、有力政治家らへのロビイング活動などで既得権を守ってきたが、小泉政権になって橋本派を中心とする業界との癒着の構造が多少は薄まり、規制緩和・公取強化の流れのなかで、特別扱いにも限界が出てきている。

(以下、99/3/20『毎日新聞』朝刊記事)森喜朗幹事長の世論調査報道の規制発言(会見要旨)

新聞社自身が、この規制緩和の時代に、法律でいろいろ保護を受けている。再販制度廃止には猛烈なる抵抗をされている。その中で特殊指定も守ってほしい、と我々に相談を持ち掛けている。新聞協会会長の新聞社が、こんなことをやって、果たしていいのか。選挙をやっている人は命を懸けてやっている。それをおもしろおかしく、まだ選挙の中にも入らないうちに、いろんな世論調査でおもしろおかしくやって、つくられた人気ができていくのは遺憾だ。

◇会見でのやりとりは次の通り。--改正は世界の流れに逆行するのではないか。あえて再販制度と結びつけるのはどうか。

森氏 普通の業界と違い保護を受けているのは、天下の公器としての存在がある。我々も、再販制度は維持すべきだという立場に立っている。

特別扱いの理由もなくなり

5つの特殊指定は昭和30年代に制定され、今の時代に合わなくなってきている。インターネットの利用時間は新聞を上回り、新聞だけを特別扱いする理由はほとんど見当たらなくなっているのが実態だ。

公取内部には、業務の弊害になっているとの考えもある。例えば教科書では、扶桑社の歴史教科書をめぐって、『他の者の発行する教科書の使用または選択を妨害すること』が特殊指定で禁じられているために、扶桑社の教科書を採択させたくない団体が、これに違反しているとして公取に訴え出るケースがあった。

「2006年1月から改正独禁法が施行され公取の権限が強化されるため、長年不適応だったものを見直すことになった。新聞については特に、本社から専売店への押し紙(優越的な地位を利用して売れるはずがない部数を買い取らせること)の問題が多く寄せられている。何らかの措置はやると思う」(公取関係者)

→上杉事務総長会見(2005年11月2日)

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

新聞の定価販売撤廃賛成!!

今の新聞は高すぎる。公務員を高給と批判しながら、それよりずっと高い給料を、新聞社の社員がもらっている。

記者からの追加情報