読売新聞社に慰謝料330万命じる高裁判決、原告インタビュー「書類や記録を保管せよ」

|

| 福岡販売店訴訟(真村裁判)の高裁判決は、真村さんの全面勝訴だった。この判例が今後、新聞業界に大きな影響を及ぼしそうだ。「押し紙」にメスが入る可能性もある。 |

- Digest

-

- インターネットで原告が情報を発信

- 読売の販売局長が的はずれな上申書

- 新聞業界へ転職して見た現実

- 発注伝票の不在にはビックリ仰天

- 真面目に正常販売を考える読売社員もいたが・・・

- 販売店が裁判に勝つための心得

- 販売店相互の協力がなによりも必要

「必死で駆け抜けた6年間でした。高裁での判断は私達の主張を十分に理解していただいた結果で、今は充実感でいっぱいです。新聞販売の現場でさまざまな問題が吹き出している最近の状況のもとで、高裁での判例ができた意味はとても大きいと思います」

6月19日、福岡高裁は“メディアの巨人”に厳しい審判を下した。YC広川の店主・真村久三さんの地位保全を認め、読売新聞社に対して慰謝料としては高額な220万円の支払いを命じた。もう1人の原告と合わせ330万円もの慰謝料は、画期的な判決といえる。

読売がもくろんだ販売店の改廃に、明確にストップがかかったのだ。昨年、 九月の地裁判決 に続いて、真村さんの完全勝訴だった。

事件の発端は、かつて闇社会と係わりをもっていたある販売店主が読売新聞社の支援をバックに、久留米市を中心とする筑後地区にあるYCの経営権を次々に奪い取ろうとしたことである。真村さんが経営するYC広川にも白羽の矢が立った。

ところが有能な経営者である真村さんを解任する正当な理由はなにもない。

「そこで読売は、あれこれと様々な理由をこじつけてきたのです。嘘の実配部数を報告していたとか、折込チラシの水増しをしていたとか、副業でパソコン教室を開いているとか、ありとあらゆる汚点を探そうとしました。しかし、結局、どの理由もこじつけで、解任するための正当性をなにひとつ立証することはできませんでした」

インターネットで原告が情報を発信

--配達部数660部のYC広川が、1000万部のメディア企業に勝ったわけですから、その衝撃は大きいですね。

「大メディアが相手ですから力の差はありましたが、インターネットを利用して情報を発信することができたので、かなり対等に戦えました」

--インターネットの情報が裁判で役立った?

「はい、『押し紙』問題に象徴される新聞社による優越的地位の濫用が、全国共通の問題であることをネットを通じて情報交換する中で知りました。また、新聞の商取引に関する有意義な情報を収集して、それを裁判所に提供することもできました。その結果、裁判所の態度が変わってきたようです。これも新しいメディア時代の特徴なんでしょうね」

新聞販売の諸問題は、新聞やテレビではめったに取り上げられない。そのため唯一の情報発信のツールは、雑誌とインターネットである。真村さんはそれを有効に活用した。重要な裁判資料をパソコンに入力して、支援者やメディア関係者に発信した。それに応える人々がいた。支援は全国に広がった。

「たとえば昨年の地裁判決のときは、週刊新潮のほか、オーマイニュースが写真入りで大きくわたしの勝訴を速報してくれました。新聞はほんの申しわけ程度に短い記事を掲載しただけでしたが。マイニュースジャパンも、わたしの裁判を精力的に取り上げてくれました。かつてのメディア環境では想像もできないことが起こったのです」

真村さんの他にも2人のYCの店主が、地位保全を求めて裁判に立ち上がった。YC久留米中央の荒木龍二さんと、YC宮の陣の松岡進さんである。このうち荒木さんのケースは途中で和解した。

さらに松岡さんのケースは、裁判の争点からはずれた。しかし、高裁判決は読売に対して、110万円の慰謝料を松岡さんにも支払うように命じた。 地裁で勝訴したこともあり、裁判の舞台が福岡高裁に移ってからは、真村さんが優勢に立った。

読売の販売局長が的はずれな上申書

「最初、読売新聞は控訴理由書すらもなかなか提出してきませんでした。裁判長が定めた期限をだいぶ過ぎてからようやく提出したのですが、読んでみて驚きました。地裁で議論して決着がついた問題をむしかえしただけの内容でした。

たとえばわたしが虚偽の実配部数を報告していたと繰り返して主張しました。同じ事を何度も繰り返しているうちに裁判官が真実のように勘違いするのを狙っていたのだと思います」

実際、読売側の裁判資料を読み返してみると、同じ主張や議論が何度も出てくる。

「わたしの裁判の中で読売は、『押し紙』は販売店が、折込チラシの水増しをするために、自ら好んで引き受けているという趣旨のことを言っていたのですが、別の『押し紙』裁判の中では、過剰な新聞を押しつけていたことは認識していたと認めました。嘘をついているので、主張が2転3転するわけです。

|

| 読売の販売局長の上申書。真村さんがPCに入力して発信したもの。 「新聞社と販売店が結ぶ新聞販売取引契約は、テリトリー制が採られているところに大きな特色があります。」と述べ、あたかもテリトリー制によって、読売が不利益を被っているような逆立ちした主張を展開している。

テリトリー制は、独禁法で不公正な取引方法として禁止されている。しかし、新聞社は特殊指定により、適用除外の特権を受けている。 |

そこには驚くべきことに、『新聞社と販売店は、一方が常に強者で他方が必ず弱者であるというような固定的な関係ではありません』とした上で、『ぜひ、公平な裁きをしていただきたいと切に望みます』と書いてありました。

そんな事はなく、新聞社と販売店は対等ではありません。この上申書の文章をわたしは、パソコンに打ち込んで、支援者に発信しました。するとその日の夜には、個人のホームページにそれがニュースとして掲載されました」

新聞業界へ転職して見た現実

YC広川の経営を始める前、真村さんは筑後自動車学校で自動車教習の指導員として勤務していた。自動車の指導員から新聞販売店の店主へ転職したのである。

「自宅を新築したこともあって、かねてから夫婦でなにか事業を始めたいと思っていたのですが、そんな時、新聞販売店の経営者募集の話があることを聞いて、応募したのです。面接を受けたところ採用になり、仕事を覚えるために約1年のあいだ近くのYCに勤務しました。

ただ、今にして思えば、研修というよりも人手不足を補うために補充された感がなきにしも非ずでしたね。早朝から夜遅くまでの長時間労働でした。これでは従業員も疲れ切って志気が上がりません。人事管理の仕方が古くさく問題が多いと思いましたね。」

--なぜ、転職先を新聞業界に決めたのですか。

「わたしのようにサラリーマンから自営業者を目指す人にとっては、なるべくリスクが少ない職種を選ぶのが原則なんです。たとえばどこかの小さな飲食店を引き継いだとしても、将来が見えません。

その点、新聞社というのは、安定性があり、社会的な信用度の高い企業のひとつですから、販売店の経営も安全だと考えたわけです。大半のひとは、新聞社が問題の多い商取引をしているなどとは夢にも思わないでしょう。

実際、わたしの店が改廃されそうになって、江上武幸弁護士に相談に行ったときも、最初は簡単に解決すると思われたようです。江上弁護士も『まさか新聞社が』という受け止め方のようでした」

江上弁護士は読売新聞社と交渉すれば、スムーズに問題は解決すると考えたという。ところが思惑どおりにはいかなかった。読売新聞社の高飛車な対応に驚いたという。やがて江上弁護士は、「虎の尾」を踏んだことに気づく。しかし、後には引かなかった。

「そこで弁護団が結成されたのです。最初は2人でしたが、最後は水俣病などに取り組んできた馬奈木昭雄弁護士など人権を重視する弁護士さんら6名からなる強力な弁護団になりました」

読売側も優秀な弁護士を集めた。福岡県弁護士会の会長を務める川副正敏弁護士をはじめ、著名な喜田村洋一弁護士もメンバーだった。喜田村弁護士は、薬害エイズ裁判の被告・安部英氏の代理人を務め、無罪判決を出させ

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り4,362字/全文7,637字

「押し紙」は新聞特殊指定の第3項でも禁止されている。それにもかかわらず日本新聞協会は何の対策も取っていない。

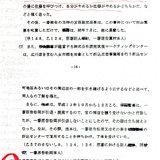

判決文で特に注目すべき箇所。(イ)は、「押し紙」の認定についての記述である。裁判所は読売新聞の「押し紙」政策を認定した。(ウ)では、折込チラシの詐欺の責任が販売店ではなくて、新聞社にあることを認定している。その根拠となるのは、たとえ折込チラシの収入で「押し紙」の損害を相殺できても、「注文部数に応じて付加される読売会費、店主厚生会費、休刊チラシ代金などの諸経費を加えると大幅な赤字になる」事実である。(2)では、商契約の当事者が新聞社と店主個人になっている点にふれ、信頼できる人物を選んでいるゆえに、著しい違反がなければ、むやみに解雇してはいけないという趣旨の記述である。これまでは契約が満期になれば、解雇しても許されるという見解が優勢だったことを考えると、まさに画期的な判断である。

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

このブログを見ている新聞記者の皆さん、新聞社が読者の手元に届かない新聞を大量に古紙業者に捨てているようです。

緊急に調べて頂きたい。

そして、インターネット上で報告していただきたい。

裁判所を丸め込む費用が足りなかったかもしれませんね、本体赤字転落ですし。

週間ゴラクの漫画雑誌の連載で、南の帝王の中で

この新聞業界の闇の部分をテーマにした、特に押し紙問題にスポットをあてた話が展開されてます。一般の人も良く理解できると思います。この裁判以降、いろんな方面で業界の闇をテーマにしたものが作られるようになって来てるのは、確かなことです。<真村さん、がんばれ>

発行本社と雇用関係にない販売店においてはストライキは成立しないと思いますよ。単なる契約不履行に終わります。本当に問題を解決に導くためには、問題の根底に焦点を合わせた議論が必要かと思われます。まずは発行本社と販売店の間で毎月の受・発注書のやりとりから始めないと確実に歴史は繰り返されると思います。

新聞業界販売店の方も、新聞社が押し紙を切らないならば、全国の販売店でストライキをして国民の方に大きく新聞社の悪事をアピールして行こう。毎月売れていない新聞代金を何十万円も販売店は新聞社に払っております。販売店の実配数,新聞社からの送り部数すべて知っている、販売局ほとんどの悪い担当員を一掃しよう。たしか、プロ野球でもストライキをやったよね。

皆さん世論ですよ、裁判所の裁判官の方もやっと新聞業界の恥部.暗部.複雑な仕組み等のことを理解することが、この裁判で解ってくれたのではないでしょうか。これからは、信頼できる販売店の仲間と共に、ふだんは慣れていない裁判とは思いますが、販売店には資料がたくさくあると思いますので、信頼できる法律事務所に相談と共に行動の時だと思います。

あたたかいカンパの申し出ありがとうございます。真村裁判を支援する会を立ち上げる場合は、「新聞販売黒書」で告知しますので、その時はカンパのお願いをする機会もあるかと思います。

私も、この記事を見ていて何も協力ができませんが感じるものがありました。是非協力したいと思っております。つきましては、協力金だけでも送りたいと思っております。振込口座等教えていただければと思っておりますので、インターネットを通じ連絡をお願いいたします。

全国レベルにする前に事前の準備を周到に。

最高裁判所の控訴から最終的な結審まで、どのくらいの時間がかかるのでしょうか教えてください。その前に、インターネットだけでは全国の販売店主の方は解らないと思います。いろいろ知らしめるためには、黒藪さんにはスタッフと資金が必要ではないかと思いますので、是非心ある方は協力してください。

本社に対し、残金発生なしに元払いをしている限り、本社側からすれば原則的には正常取引扱いです。部数注文書を店が社に対して発行したら即刻首になる?これは社が作り上げている幻像だと考えます。Y社が上告したとなると、最高裁の判断が注目されますね。私の真意は、社側の意図によって「押し紙」が「積み紙」にすり替えられないしくみが必要だという意味です。

真村さんから連絡があり、読売が高裁判決を不服として、最高裁に上告したとのことです。これからは、「押し紙」犯罪の追及は、全国レベルになります。

それができないから、大問題なんでしょう。やれば即刻首になりますよ。残紙が「押し紙」であることは、判決で明確になったではありませんか。

販売店主さんは、とりあず毎月の部数注文書を発行本社に送りましょう。そうすれば「押し紙」か「積み紙」かはっきりしますよね。

福岡県弁護士会の会長さんが、読売の「押し紙」政策を弁護しているのですか?。ちっと意外ですね。喜田村弁護士が薬害エイズの被告・帝京大学の安部副学長の弁護を務めたのは知っています。

「押し紙訴訟」は販売店が絶対に勝てるよ。ただし証拠を日頃から集めておくこと。担当員との会話を録音しておくこと。弁護士さんは自由法曹団の人が押し紙訴訟に強いよ。ちなみに全国的に押し紙訴訟は多くて、地方紙の販売店なんかでもある。ほとんど店側の勝訴だよ。販売店は発行本社に対して自信をもつべきです。

早く新聞の特殊指定を撤廃してほしい。

弁護士さんに協力いただきながら、系統を問わず全国的な新聞販売店の地位を確立していただきたいと思います。

裁判勝訴、おめでとうございます。しかし、全般的にもっと深い問題が多くあるはずです。販売店の皆様にこれをきっかけにもっと深く具体的な情報を出し合い新聞業界以外の方たちに知らしめることが慣用と思います。

真村さん、おめでとうございます。以前Y紙のセールスとして真村さんにお世話になりました。今は近隣で他系統で所長をしておりますが、色々と噂は耳にしております。今後も頑張って下さい。

真村さん おめでとうございます。全国の店主さんに勇気を与えて下さいました。 他にも裁判を行っている発行本社にとって、痛烈な一撃になったと思います。

現役の所長さん是非頑張って下さい。又、私も現役を離れて情報が乏しくなっておりますので色々な情報を匿名で結構ですので是非お知らせ下さいませ。尚、弁護士さん見ていらしゃいましたら是非ご相談したいのでご連絡お待ち致しております。又はご紹介でも歓迎です。メールはt_imae@yahoo.co.jp是非、どなた様もご連絡お待ち致しております。

私が後任者に引継ぎが決まって最後の月、仕入れ部数をギリギリに切ろうとした際も切ってもらえず、又通常2次清算というものが最終清算となるのですが、大きな金額間違いでその後3回も清算のやり直しを行い、本社担当員2人が清算書を作成しているのにも関わらずこれでは、その一人の担当員は今現在同地区におりますが5月の質問状を出した後、ある所長に私の様子を伺ってみたり、まだまだありますので別の機会に報告いたします

私も昨年夏まで朝日新聞の販売店をやっていましたがあまりにも理不尽なことばかりでこのサイトでも記事になった本社担当員の空領収書の件では本社は昨年の内に承知しているのに5月に質問状を出してから社内調査を行いやっと認め、それが原因かどうか判りませんがその担当員が移動したらしいのですが、常識からいって移動というのも?です。他の販売店からも空領収書が出てきたようです。

真村さん、高裁の勝訴おめでとうございます。世間の一般常識からいってこの結果は当たり前だと思います。これからはこのような判例が系統問わず増えていく事と思います。

すごい! 快挙だと思います。新聞販売店の方達は団結して押し紙問題をもっと訴えて欲しいですね。

記者からの追加情報

会員登録をご希望の方は ここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方は ここでご登録下さい (無料)