機械めんの「そうめん」は実は「細いうどん」だった ホンモノは「手延そうめん」

|

| 「おいしい麺の季節です」。セブンイレブンCMより。夏の食卓に並ぶそうめんは、手延べ製品がホンモノである。 |

- Digest

-

- 「そうめん」と「手延そうめん」の2種類

- 島原手延素麺「食用油を塗って乾燥熟成」

- 揖保乃糸「細ければそうめんでもない」

- 機械めんと手延めんは別物

- 日本製粉「そうめん、ひやむぎ、うどんは品質的に同じ」

- 手延べ製品のみ「そうめん」、機械めんは「そうめん風」

- そうめんと手延べそうめんを食べ比べてみた

「そうめん」と「手延そうめん」の2種類

現在、スーパーなどで売られている「そうめん」のパッケージを見ると、原材料の欄に「そうめん」と記されているものと、「手延そうめん」と表示されているものの2種類が存在する。概して「そうめん」は手頃な価格のものが多く、「手延そうめん」は比較的値段の高いものがほとんどである。しかし、両者の決定的な違いとなると、パッケージなど見ても明確にわかるものは見当たらない。

そこで、農林水産省の消費・安全局表示・規格課に聞いてみた。まず、乾めん類については日本農林規格(JAS規格)によって基準が設けられている。

「『手延』という表示ができるのは、必ず手作業による工程を経たものにのみ許されているものです。手作業でない機械によって製めんされたものは『そうめん』『ひやむぎ』などの表示となります」(同省・表示・規格課 渡辺氏)

さらに、めん類の太さあるいは細さとして、次のような基準が設けられている。

|

市販されている乾めん類の太さ、細さの基準 ■うどん 長径1.7mm以上 短径1.0mmから3.8mm ■きしめん 幅4.5mm以上 厚さ2.0mm未満 ■ひやむぎ 長径1.3mmから1.7mm 短径1.0mmから1.7mm ■そうめん 長径・短径 1.3mm未満 ※そばについては太さの規定はなし。 |

この基準に則り、乾めん類はその太さや細さによってどのように記載するかが決まってくる。だが、現実として機械によって製造される機械めんは太ささえ規格に当てはめて製造すれば、「そうめん」「ひやむぎ」などと記載して販売することが可能だ。

これに対して、手延製法のめん類については、太さや細さだけではなく、人の手作業である手延べ工程を経たものでなければ「手延べ」の記載をすることはできない。なお、手延べ製品については、現在では「手延うどん」「手延きしめん」「手延ひやむぎ」「手延そうめん」「手延干しめん」などと表示される。また、「手延」は「手延べ」や「手のべ」と表記されることもある。しかも紛らわしいことに、後述するとおり、そうめんは地域性が重視され、必ずしも上記の細さである必要はなく、太いそうめんもアリだ。上記は、かなり緩い基準であり、目安にすぎない。

島原手延素麺「食用油を塗って乾燥熟成」

その「手延」という製法はどのようなものなのか。島原手延素麺の約140の生産業者によるPR団体、島原手延素麺組合連絡協議会事務局長の近藤忠廣氏に伺ったところ、「生地を人の手で引き延ばして、食用油を塗って乾燥熟成されるというのが、手延そうめんの基本的な製法です」と言う。詳しく説明すると、まず小麦粉等の材料をよく練り合わせ、よりをかけて棒状にしたのちに、食用油を塗ってさらに細く引き延ばす。それを天日などで乾燥させたものが「手延そうめん」というわけである。

「手延といっても、工程のすべてを手作業で行う生産者はほとんどいないのが現実です。実際には、一部の作業を機械が行うケースが多い。でも、どうしても手作業でなければできない工程があります。当組合の生産者も、受けつがれてきた伝統を生かし、愛情を込めてそうめんを生産しております」(近藤氏)

作業の効率化などから、現在ではほぼ全国的に手延そうめんの生産工程の一部には機械が導入されている。例としては、めんを細長く引き延ばす工程や、めんを乾燥させる過程を天日ではなく熱風を当てて行うなどが挙げられる。

だが、機械の導入はむしろ補助的なものであり、手延そうめんの特徴を大きく損なうものとは考えにくい。

揖保乃糸「細ければそうめんでもない」

|

「揖保乃糸」(名称は手延べそうめん、原材料名は小麦粉、食塩、食用植物油) の兵庫県手延素麺協同組合企画課の池上氏は、「機械めんと手延めんは、別物だと考えてよい」と言う。 |

この「機械めん」による製品は、細さによって『うどん』『ひやむぎ』『そうめん』に分類される。

それでは、細ければ「そうめん」で、太いものを「ひやむぎ」「うどん」と呼べばいいのだろうか。

「いいえ、細ければ『そうめん』だ、というものではないのです」

そう言うのは、手延そうめん「揖保乃糸」(田中好子のCMでもお馴染み)で知られる兵庫県手延素麺協同組合企画課の池上氏だ。

「手延めんについていえば、全国的にみても必ずしも太さで決められているものではありません。かなり太い製品であっても、そうめんとして出荷されているものもあります。

私どもの『揖保乃糸』ではそうめんもひやむぎも作っておりますが、ただ太さが違うというのではなく、それぞれ原料の小麦粉や熟成期間、製造時期が違います」(池上氏)

つまり、太さだけではなく「そうめんという固有の製品」として作られたものがそうめんである、ということだろうか。

|

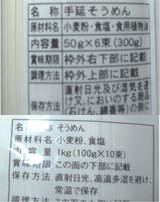

| ■原料表示 手延べそうめん(上)とそうめん(下)  |

機械めんと手延めんは別物

では、単に「そうめん」と表示されたいわゆる機械めんは、「手延そうめん」と比較するとどのような製品として考えられるのだろうか。この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り4,170字/全文6,456字

日本製粉(株)の「たっぷり食物繊維入りそうめん」。同じそうめんでも、手延べそうめんとは別物である。

公式SNSはこちら

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

(not手延の)そうめんとひやむぎでも香川県は消費量1位>日本製粉「そうめん、ひやむぎ、うどんは品質的に同じ」

facebookコメント

読者コメント

手延べで細くすると不均一のため切れやすくなるので、つなぎとして油を塗っているものです。油を添加すればそれだけ変質しやすくなりますので、賞味期限も縮まります。本来は塗らずに済むなら塗らないほうがいいものです。機械麺では均質に伸ばすことができるので余計なものを添加する必要がありませんし、品質も安定しています。食用油による風味の違いは好みの問題だと思います。

記者からの追加情報

会員登録をご希望の方は ここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方は ここでご登録下さい (無料)