ポスト戦後のキャリア論-12 望む仕事内容に就くには④

|

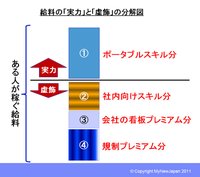

| 給料の「実力」と「虚飾」の分解図

|

同期と給料は変わらなくても、目に見えない人材の市場価値は、1年目から配属先によって急激に開いていく。国際部門で3年の経験を積んだ本社の新人と、地方で地場スーパーを相手に営業や商談を3年やっていた新人とでは、人材の希少性が違うし、身につく能力レベルも格段に違ってくるのは当然だろう。前者は会社が潰れても外資に600万円の年俸で引き取られるが、後者は第2新卒と同じ扱いで400万円から再スタートできればよいほうだ。

- Digest

-

- 市場価値で冷静に分解してみる

- 知名度プレミアム=「その人を知っている」強み

- 職種変更、6つの方策

市場価値で冷静に分解してみる

会社としては、終身雇用でやってきた手前、社員が社外に出ることは想定していないし、「みんな同じ給料なんだから配属で文句言うな」という立場だ。労組もカネと雇用にしか興味がないのが普通で、社員のキャリア形成に対する意識は、ほぼゼロだ。だが、あらゆる業界でJAL化リスクは高まっているし、事業ごと売却されたり、合併でリストラせざるを得なくなるかもしれない。

もはや大前提が崩れているのだから、社員としては、おいそれと従うわけにはいかない。社外に出るときにモノを言うのは、スキルの市場価値だけだからだ。

この見えない市場価値は、以下4つに分解して意識的に考えることで見えてくる。誰しもが薄々勘付いているとは思うが、改めて冷静に考えてみていただきたい。

①ポータブルスキルとは、特定の会社に依存しない専門的な能力(=才能+知識・技術)である。たとえばインドで現地滞在暦3年の商社マンの、貿易の知識、英語の交渉力、現地の商慣行やマーケット知識などは、社外に持ち運びできる。パナソニックなど海外展開を強化したいメーカーに転職しても、そのスキルには相応の値段がつく。転職や独立のときにモノを言うのが、ポータブルスキルである。②社内向けスキルは、社内でしか通用しないスキルである。俗に「サラリーマンスキル」などとも言う

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り5,472字/全文6,108字

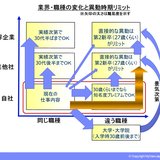

業界・職種の変化と異動時期リミット

公式SNSはこちら

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

※. コメントは会員ユーザのみ受け付けております。記者からの追加情報

会員登録をご希望の方は ここでご登録下さい

企画「ココで働け!」トップ頁へ

新着のお知らせをメールで受けたい方は ここでご登録下さい

■企画趣旨に賛同いただき、インタビュイーを紹介または取材を受けていただける方には、会員ID(1年分)および薄謝進呈いたします。

ご連絡先E-mail:info@mynewsjapan.com