あずさ監査法人 「去年と同じことを『同じ』と書く作業が8割、の仕事です」

|

| 公認会計士試験結果推移 |

- Digest

-

- 会計士の就活

- 新卒は「前職アリ35歳」が限界

- シニアが一番キツい

- 現状はリスクアプローチ

- かなりアナログ「それぞれの経験を持ち寄る」

- 一言「OK」でいいじゃん、と思いながら…

- 去年と同じことを同じと書く作業が8割

- 監査よりも罰則で

- AI監査の障害=クライアントの情報システム

- GW、会計士は疲弊している

- 1日の流れ「気楽な仕事ではある」

- 海外拠点の監査も

- 成長が見えにくい「10年後も同じことを…」

- あらさがしが好きな人、いやらしい性格が向いてる

- 10年目に半数はマネージャー昇格

- 全員に順番をつけ序列化する評価制度

- 人を切りすぎた

- 資格の相互承認とTPP

- IFRS、TPP、AI、景気縮小…VS JA等の監査強化

会計士の就活

公認会計士の試験には、TACで大学3年から1年3か月間の勉強で、一発合格しました。リーマンショックの影響が出る前で、合格者数も3千人以上でしたから、ここ数年(約1,100人)に比べると受かりやすかった時期かもしれません。

会計士の就活は、短答式試験(Ⅱ)の結果が6月に分かり、8月に論文式試験を受け、それから就活となって各監査法人を訪問し、各社が割増で内定者を出します。11月に論文式試験の結果が出て最終的な合否が発表されるのと同時に、受かっていたら就職先のほうも決まる、という流れです。

【凡人にチャンス】

公認会計士の新試験制度は、国内の会計インフラ強化を目的に2006年から実施されたが、その後の10年で、受験者も合格者も減少、不適切会計は増加という、大失敗に終わっている。

内部統制の強化、国際会計基準(IFRS)導入を見据え、監査法人だけでなく一般企業で働く会計士も増やすため、金融庁は「会計士5万人構想」に基づき、年間合格数3千人をターゲットとした。

ところが開始3年目、2008年のリーマンショックを契機に、合格しても就職できない「待機合格者」が出現し、頓挫。この程度のことで、あっけなく旗を降ろした金融庁は、合格者数を急激に絞り込む。その結果、2007年に19.3%もあった合格率は2011年に6.5%まで急落。希望をもって学んできた受験生の人生は当局によって滅茶苦茶に振り回され、多くの若者の人生は不当に狂わされた。そして、上場企業へのIFRS義務化についても、頓挫してしまった。

会計士試験改革の結果は、どうなったのか。2006年からの新試験導入直前3年間(2003~2005年)と、直近3年間(2014~2016年度)とを比べると、出願数は実に33%も減らし、裾野は狭まった。合格者数も17%減らした。その結果、平均合格率は8.4%→10.4%に上昇。資格の人気がなくなって応募者数が減った結果、若干受かりやすくなった格好となり、会計士のブランド力は下がったといえる。

簡単にいうと、試験制度のあまりに場当たり的な運用と合格者数の絞り込みにより、優秀な人が会計士を目指さなくなったと考えられる。年によって合格者数が4千人を越えたり1千人程度に減ったりでは、資格の信用も「格」も価値も、失墜して当然。逆にいえば、トップ層があまり目指さなくなったとしたら、これから会計士を目指す「凡人」にとってはチャンスともいえる。

会計インフラ強化どころか、日本企業の会計不祥事は近年、続出中だ(東芝、日本郵政、富士フイルムホールディングス、LIXIL、リコー…)。いずれも海外子会社が原因で、会計の国際化に、監査法人側も企業財務担当者も、全く追い付けていないことがはっきりし、予想された会計インフラの未熟さが改めて浮き彫りとなった。

東京商工リサーチ調べでは、2016年の不適切会計は過去最多の57社。会計専門家の不足感は強まっており、企業会計国際化の流れも不変だが、会計士の出願者数も合格者数も以前より減ってしまうという、絶望的な状況を作り出した。場当たり的ではない制度運用が求められるが、金融庁はこの大失策に対し、誰も責任をとらず、処分もされていない。

新卒は「前職アリ35歳」が限界

合格者数も減っていますが、母数(受験者数)のほうも減っているので、今はリーマンショック直後に比べれば、受かりやすくなっていると思います(合格率は2016年で10.8%)。

ただ、試験に受かっても、採用では年齢は見られます。あずさ監査法人の新卒は、私の時代は採用数が500人規模と現在の2倍ほどもいたので、30代も普通にいて、同期には一番上で40手前までいました。今は22~27歳くらいの範囲がほとんどとなっており、それ以上になると不利。いってても「前職アリの35歳」までで、前職ナシ35歳だとキツいでしょう。

全体の人員配置は、東京2800~3000人、大阪600人、名古屋280人ほどで、それぞれの地域(東京、大阪、名古屋)に本社を置くクライアントを担当するのが原則。採用も地域ごとで、新卒採用者数の比率でいうと、例年、東京10に対し、大阪2、名古屋1ほどです。

去年(2016年度合格者)の新卒は東京170~200人、大阪50人、名古屋20人弱。地域間の異動は、希望を出せば移ることも可能です。

シニアが一番キツい

組織は、40~50社のクライアントを担当する「グループ」の下に、企業単位でチームが組まれます。チームは小さくて5~6人から、多くて80人程度と、さまざま。小規模クライアントの場合は、1企業あたり、上から「パートナー」2人+「マネージャー」1人+「シニア」1人+「スタッフ」2~3人、といった構成です。

監査の最終責任者となるパートナーは、1人で20社ほどを受け持ち、マネージャーは10社ほどを掛け持ちして、企業の上層部とのミーティングに出席するなど、クライアントコミュニケーション等を担当します。

監査業務の実務にあたる現場責任者が、シニア。シニアは2~4つのチームを掛け持ちするのが一般的です。トーマツ監査法人では、マネージャーが現場責任者だと聞いていますが、あずさではシニアです。

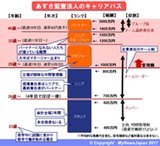

|

あずさ監査法人のキャリアパスと報酬水準 |

私も現在、シニアですが、シニアのポジションが一番キツいと言われていますから、辞めてクライアント企業の経理部門に引き抜かれたり、親が経営する税理士事務所を継いだり、というのが、よく見る辞めパターンです。

スタッフは、最低3年やります。4年目に、ほぼ一律でシニアに昇格し

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り12,307字/全文14,890字

「シニア」ランクの給与明細。時間外労働手当がどんどんつき、代休未取得手当(シニア=時給約3千円換算)も入る

「シニア」ランクの源泉徴収票

決算賞与が加算された夏の賞与明細(「シニア」ランク)

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

ぶっちゃけてんなw

facebookコメント

読者コメント

去年と同じと書く作業が8割・・将来的にブロックチェーン技術やAIで代替されていきそうな予感。まだ税理士の方が行政と交渉しているやん。

記者からの追加情報

会員登録をご希望の方はここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方はここでご登録下さい(無料)

企画「ココで働け! “企業ミシュラン”」トップページへ

企画「サラリーマン EXIT」トップページへ

本企画趣旨に賛同いただき、取材協力いただけるかたは、info@mynewsjapan.comまでご連絡下さい(会員ID進呈)