船井総研「月次業態支援」の限界でリモート中心へシフト――粗利稼ぐための出張&長時間拘束で疲弊する社員たち

|

| 「業態支援に魅力があって入社したのですが、会社から大事にされなくなる流れを感じています」(元社員) |

船井総研のコンサルティングは、中小企業に対して、月1日の訪問で20万円~という、「月次の業態支援」型が伝統的な主力事業で、泥臭い昭和のアナログな現場主義に特徴がある。「時にはハローワーク求人の更新作業をやったり、社長の息子の進路相談に乗ったりと、なんでも屋になります」(元社員)。当然、リアル8:リモート2、くらいの比率で、リアルでの対面支援が中心だった。これを2025年から逆転させ、リモートのほうをスタンダードにしていく方針が打ち出されている、という。労基法的にも、ジェンダーバランス的にも、月次の訪問による業態支援ビジネスは曲がり角にきている。

- Digest

-

- リモート比率を高める方向

- M&AやDXを強化

- リモート中心の特化型部隊が成果をもっていく

- 遠方で受注しにくい問題

- ランクごとの単価に「定価」がない問題

- 「業態支援」が「クレーム受付係」に変貌

- 特化型リモートサービスのほうが利益率は高め

- “安価なセールスフォース”インド企業ゾーホーとの協業

- グーグルリスティング広告の運用代行サービスも

- 稼ごうとすると長時間労働で疲弊する構造

- 『コンサルタント』以下は週5強制出社

- スマホのバイブ鳴りっぱなし「残業申請の仕方を、みんな知らない」

- 『AKASHI』勤怠管理でGPS打刻→平日に“カラ代休”増加

- ゴリゴリの業態支援は女性に向いていない

- オカルト&スピリチュアルの要素

リモート比率を高める方向

「まずは5:5にしたい。そのために、1か月ごとにどのくらい訪問しているか、回数を出させて、検証する作業が2024年に行われました」(元社員、以下同じ)

時代はSaas導入であり、DX(デジタルトランスフォーメーション)支援だ。現場密着のアナログ支援は、移動時間もかかり、物理的に拘束され、短期的にはどうしても効率が悪くみえる。

「検証の結果、やはり出張が多かった。出張費の削減が1つの狙いです。お客さんにも交通費を請求するので、リモート比率が上がると、コストが減って、お客さんから見ても、直近の生産性は上がったようにみえます」

リモート化すると、お客さんから物理的に見えなくなるため、掛け持ちしやすくなる効果もある。これはコロナ禍後の、コンサル業界全体の流れの1つだ(→オファーレターからわかるコンサル年収バブル&就・転職ブーム参照)。これまで丸1日拘束されてクライアント1社に費やしていた時間で、2社の仕事を請け負って売上を2倍にすることもできてしまう。ただし、1社に対する成果を維持しなければならないため、労働強化になりがちである。

M&AやDXを強化

この意味を理解するには、船井のコンサルビジネス全体像を理解する必要がある。現状ではざっくりいうと、大きく3つに分かれるという。

→中途採用で特化型チームを強化中。

② ウェブ運用(広告など)、DX(インドのゾーホー社との協業)

→増やしたいので特化型チームがある。

③ 船井流の月次支援コンサル

→今までのコア事業だが、大事にされなくなってきている。

①と②はサービスライン組織(業界横断)で、③が従来からの伝統的な業界別組織である。

従来の顧客基盤である③(月次支援、なかでも特に業態支援)で、1社に対して月20~30万円の月次基本契約を結び、プラス、自由設計の追加プランとして①や②の特化型サービスを含む、各種コンサルティング契約をとって、稼ぐ。

①や②は、他部門(特化型チーム)からサービス提供の応援をあおぐことになる。船井の顧客に接するコンサルタントは、「アカウントパートナー」という別名があり、アカウント(クライアント)の共同経営者的に、DXやウェブ広告運用、M&Aを、船井の他の特化型専門サービス部署と協業で進める。

リモート中心の特化型部隊が成果をもっていく

新規のクライアントの場合、最初はまだ信用されていない状態から、月次契約をスタートする。

「私が担当したあるケースでは、月25万円の月次契約から始まって、『売上を120%、粗利を150%に伸ばしましょう』という計画をお客さんと一緒に作り、3店舗を1店舗に集約し、売上を10億円に伸ばしました。これがうまくいくと、信頼を得て、特化型サービスも受注して、月200万円ずつ引っ張れるようになりました」

ところが、この200万が、すべて自分の成績につくわけではない。その多くは、実働部隊である特化型サービスを提供するSaas部門のほうにつく。しかも、Saas部隊は毎月、現地に行くわけではなく、クラウドサービスであるため、リモート中心で業務が完結する。業態支援の担当者は、顧客への窓口として汗をかく割に、実入りは少ない。

「お客さんからの評価は上がりますが、自分の粗利を伸ばせないので、ボーナスもあまり増えず、儲からない構図があります。『アカウントパートナー』としてDXを主導しても、別部署の若手に数字がついてしまうのです」

これはインセンティブ設計の欠陥である。通常、他の業界では、たとえば、みずほ銀行の融資営業ならば、自分が担当するお客さんが持つ不動産活用でグループの「みずほ不動産」に紹介して取引が成立すれば、手数料収入がダブルカウントされ、自分の営業成績にも加算される(→詳細は該当記事参照)。

ところが船井の場合、厳格に粗利を管理しており、トータルの数字が合わなくなってしまうから、粗利を二重計上しない。これでは現場のコンサルタントは、やる気を失ってしまう。

遠方で受注しにくい問題

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り7,990字/全文9,962字

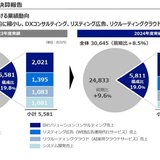

DX関連の売上と内訳。従来の月次支援とは性質が異なり、コンサルの労働環境にも格差が生まれている

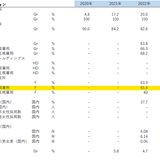

DXコンサルティング部には約100人が所属。キャリアとして潰しは利きそうなのは、こうした特化型チームのほう。

採用では「会社好き・仕事好き・仲間好き」な人材を求める船井総研。その意味は…。

女性賃金は男性の3分の2未満にとどまり、コンサル会社のなかではジェンダー格差が大きい船井総研

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

※. コメントは会員ユーザのみ受け付けております。記者からの追加情報

本企画趣旨に賛同いただき、取材協力いただけるかたは、こちらよりご連絡下さい(永久会員ID進呈)

新着記事のEメールお知らせはこちらよりご登録ください。