松下電器産業

|

B:不良企業予備軍 B:不良企業予備軍(仕事3.0、生活3.0、対価3.0) |

実は、中村改革によって社員が受けたダメージで最も大きかったのは、年7.5%という破格の金利が付いていた住宅積立て制度が廃止されたことだった。上限は500~600万円程度といったように決められていたものの、市中金利が限りなくゼロに近付くなかでメリットは大きく、廃止の決定には大ブーイングが起きた。

2004年4月からは、家族手当を廃止。従来は、配偶者1人につき月21,000円、子供1人につき月6,000円を支給していた。また、結婚祝い金7万円も廃止。18歳以下の子どもがいる場合は、1人8,000円だけを支給する育英補助型に変えた。

独身寮は月1万円強の負担で引き続き使用できるが、寮に入らなければ住宅補助はゼロ。家族向けの社宅は、月3~4万円で使用できるものの「築30年といったボロ家で我慢できるならば」という条件付きだ。

家族主義を標榜してきた同社であるが、もはや、福利厚生は充実しているとは全く言えなくなった。替りに「カフェテリアプラン」と呼ばれるポイント制の選択型福祉制度を導入し、社員1人あたり年約8万円分のポイントが与えられたが、計算するまでもなく、焼け石に水である。

給与そのものについては、年齢給が廃止されたため、今後は年齢とともに自動的に上がることはなくなり、経営側が人件費をコントロールし易くなった。人件費総額は従来より確実に下がる見通しだ。

このように、福利厚生を下げるなど削るだけ削っている一方で、ソニーのように20代若手社員の支給総額を引き上げた訳でもないため、現時点ではどの年代の社員にもいいことが1つもなく、モチベーションが上がる理屈は見当たらない。

2003年5月には、75人の社員OBが、会社独自の企業年金である「福祉年金」の給付額を一方的に引き下げたことを不服として、減額された分の支払いを求める訴訟を起こしている。削減対象は、企業年金にまで及んでいるのである。

◇ ◇ ◇同社の評価制度は、ごく一般的な目標管理制度(MBO=Management by objectives and self-control)である。まず、4月にその年度の目標を3項目くらい立てる。「○○を開発完了」「不具合に迅速に対処する」といったものだ。そして、10月に中間評価、翌3月に最終的な評価を受ける面接をする。

評価者は、プロジェクトリーダー(PL,1次評価者)とチームリーダー(TL,最終評価者,いわゆる課長クラスの人事権者)の2人である。「AAA」~「B」までの4段階の判定だが、だいたい真ん中の「AA」か「A」がつき、ボーナスにも反映される。評価結果は4月に一方的に通告を受けるが、その後に評価が覆ることはなく、社員に反論の機会は与えられない。

最近は「事業貢献」という言葉が社内で盛んに強調されるようになった。要するに、売上・利益にどれだけ貢献したか、である。従って、「実際には現場はみんな似通った仕事をしているのに、作っているものが違うだけで評価が変わる」といった不満も出ている。売れ筋のDVDレコーダー「DIGA」に関わっていれば評価も有利になりがちなのだ。

とはいえ、特に20代で同じ資格であれば、1回のボーナスでの差は評価が上の者と下の者とでマックス10万円程度と、気になるほどではない。「もう少し、若いうちから差をつけてもいい」との声もある。

|

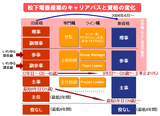

松下電器産業のキャリアパス |

最初の役付きである「主事」への昇格は、自己申請で、規定の資料を揃え、TLあるいはGM(部長クラス)と面接をする。最速では院卒入社5年目(28~29歳)で主事に昇格。これで、残業がつくフレックス勤務の職場で、マックスの残業がついて年収は約650万円である。

その上の管理職クラス(=参事,TL)への昇格は自己申請ではなく、基本的にはGMが選ぶ。最近では、自己申請とする事業場もあり、今後は自己推薦が主流となる可能性もある。管理職(TL以上)になる年齢は、現在のところ抜擢人事による最速のケースで35歳くらい。管理職以上は既に完全年俸制で、年収は実績により1,000万円弱~1,200万円程度という。40代前半でTLになっていない人も沢山いるため、ここでかなり差がつく。つまり、年齢の逆転(自分より年下の上司)は普通に起こっている。

◇ ◇ ◇同社は1998年度に、新入社員を対象に「退職金前払い選択制度」を導入。終身雇用を前提とはしないというメッセージを発した。最近では、7~8割が申し込むほどで、20代後半で、1回のボーナスで15万円くらいがまとめて上乗せされる。多くの若手社員がこの制度に申し込むのは、勤続年数が長い社員が短い社員から搾取するという従来の仕組みではないためだ(たとえば富士通にも同じ制度があるが、20代後半で月額5千円程度しか上乗せされない)。

|

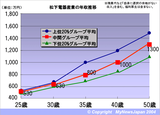

年収推移 |

一方で、2003年度には中途採用で300人を採用した。2003年度の新卒採用600人の5割に達した。来年(2005年度)には、この比率を1:1にすると報じられており(2004/03/20,朝日新聞)、事業環境に合わせて即戦力となる人的リソースを調達していく方向に、どの会社よりも急激にシフトしている。

雇用については、60歳の定年後、希望者を1年契約の嘱託社員として65歳まで再雇用するという制度だけはあるが、2002年3月期に巨額の赤字を計上して約13,000人のリストラ(早期退職実施)を行い人を減らしている状況のなか、実際には「定年後に再雇用された人など、ほとんど見たことがない」(社員)という。

リストラについては更に手を緩めず、電池や電子部品の不採算品目生産を2004年度中に海外へ移すことに伴い、2004年7月からの早期退職募集を柱に、グループで3,000人規模の人員削減を行う方針を明らかにしている。

これまでは「問題アリ」の社員がいても、その人のために無理やり仕事をつくるようなケースも見受けられ、家族主義的な面が強かったという。今後は、評価・報酬・雇用のすべての面において急激にシビアになっていくのは確実だ。

「あ~かるいこころ あ~ふれるいのち ゆたかにむすぶ まぁつしたでぇん~き~」

毎日13時になると、職場に社歌が流れ始める。嘘のような本当の話である。これを合図に、廊下やオフィス内の決められたスペースなど皆が集まれる小スペースへと、社員がぞろぞろ出て行き、チーム全員が集まる。「昼会」の始まりだ。

|

評価報酬制度/雇用安定性/意思決定カルチャー |

まず、皆で「綱領」「7精神」を1~2分、唱和する。綱領とは、昭和4年、松下幸之助が制定した経営理念だ。「産業人タルノ本分ニ徹シ 社会生活ノ改善ト向上ヲ図リ 世界文化ノ進展ニ 寄与センコトヲ期ス」。

「7精神」とは、松下の社員として遵奉すべき精神で、「産業報国の精神」「公明正大の精神」など。昭和12年に最終的に制定された。それぞれその精神の主旨を、皆で唱える。

その後、毎日1人ずつ持ち回りで、3~5分ほど「小話」をする。これは何でもいいが、仕事の教訓に結びつくようなものが望ましいとされる。

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り7,374字/全文10,258字

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

まあ、どこの会社でもそうなのですが社内評価がいいと判断されている人にとっては勤めている会社はいい会社です。しかしそのような人によって影響を受ける人というのも相当な数存在するのも事実です。制度・キャリア形成共に運用が機能しない職場・部署も少なくはないため匿名様のおっしゃることの真偽も吟味されるほうがいいように思います。

キャリア形成についても個人の意識しだいですね。家族主義的な要素が強いので、考えて行動しておけば問題ないと思いますね。特に若手はキャリア意識は高いですよ。結局受身的な人は自立したキャリアは創れませんし、他社で働いている友達でも有意義なキャリアを作っている人は能動的な人たちだけです。他社に引き抜かれた人もいるし、逆に転職してくる人もいるし。優秀な人はどこいっても優秀ですよ。長々と失礼しました。

あと社内応募制度は機能していると思います。周囲では社内応募制度で他の事業場に出て行く人、新しく来る人が結構います。同期でも後輩でも先輩でも。自分の目指す方向性とのミスマッチが起きた場合、社内転職という選択肢があるのはメリットですね。

残業代も全部出ますし、有休は必ず消化できます。毎月消化状況をチェックされるし組合が強いから消化しないと上司の評価がおちることもあって、みんなきちんととりますね。特に赤ちゃんが病気になったりしたら、必ず有休とりますよ。チームのみんなが仕事をサポートしてくれるし、大変なときはお互い様という考え方で成り立っています。

また主事への昇格は学部卒も同じで入社後5,6年でなりはじめる人が出てきます。ただし仕事だけでは駄目でTOEICも必要です。年齢の逆転もそのとおりですね。今では優秀な人は30代前半で参事になる人も出てきていて、この記事が書かれた4年前より若返りが見られます。

参考までに対価の住宅積立や家族手当の廃止はそのとおりですね。ただ住宅補助については一度転勤をすると補助は出るようになります。地域によって差がありますが家賃の2割から3割程度の自己負担で住むことができます。3万円程度の負担で家賃15万円くらいの3LDKのマンションに住めるので結構助かっています。しかも自分でマンションを選べるので結構いい制度だと思いますね。

どの企業の記事もそうですが全体的に批判的な記事が多いですね。もう少しよい面、その会社で働いていて満足している人の声も掲載されたほうが媒体としてみてもバランスがとれてよいと思いました。人間いいところと悪いところがある場合心理学上も悪いところに目がいくのだそうです。そういったこともふまえて、点数付けもせめて30人位に取材した平均値をとらないと間違えると思いますよ。

松下電器は過去の製品の不良問題を全て公表していない。リコールとしてではなく過去何度も点検活動や他の名目で問題を隠してきた。この会社はお客様や社会を何と思っているのだろう。

馬鹿上司は中国出張で夜のカラオケや飲み屋ではしゃいでで、能力無いのがTLやってるから組織が滅茶苦茶。実力あっても管理職になれない人がごまんといて

腐ってる人が多い。

もっと若手にチャンスを与えろ

松下電器の白物家電を作ってる、とある事業所の係長他管理監督者数名、アメリカニューヨークに長期出張してた時、常時日本人の麻薬の売人から、麻薬を購入使用してましたね。

発煙しても良いよ燃えなければ、新品と交換すれば消防署には届けないようだ? で物づくり! 大丈夫?この会社 発煙品すでに200台以上? 社員からは、誓約書取り、社外に、情報が漏れないようにしています(人事担当者いわく)

300人いた子会社で100以上が出向社長と人事の強引な賃金制度改定やパワハラで転籍、退職をさせた。退職金の割増なし。松下本社はその状況を知りながら知らんふりをした。松下G大丈夫?子会社はどうなってもいいんだろうな。

最近100万人オール電化キャンペーンとかで、エコ商品に力入れてるようですが、会社の経営者は他人事としか、思ってないでしょうね。何故役員は運転手付きでクラウンとかガス食いの車で出勤してるのか?こんなバカ役員が居る限り松下は終わりですね。。

松下はほんとに上場企業か考えますね。電池で大量リコール出して、その工場が今度は火事で操業停止!社員の緊張感が著しく無いのでは?

カフェテリアプランと呼ばれる福祉制度。ほとんどの社員は、現金で受け取る選択をしている。妻には秘密である。妻帯者は自分の懐に入る金が増えることを喜び、実は福祉制度が廃止され 総収入が減額されていることに気がついていない。会社にはめられたとは知らずに。

松下は新卒では大学卒しか採用してないみたいですね。しかし、大卒の人達を組み立てさすとは驚き!しかも、職場の改善するノウハウのレベルは低いですね。まともにインパクトレンチ使える社員が居ないですね。社員の人は何故朝7時から、22時ぐらいまで働かせられるのですか?酷いのは先に2時間残業申請して、その3倍ぐらい長時間残業してるのは、明らかにおかしい!酷い人は朝まで仕事してる人もいますよ。

松下電器は過去の製品の不良問題を全て公表していない。リコールとしてではなく過去何度も点検活動や他の名目で問題を隠してきた。この会社はお客様や社会を何と思っているのだろう。

私は7,31で退職予定ですが以前に上司から知り合いの保険外交員の契約に協力してくれたら会社に残留できるようにすると言われたできる限り会社に残りたいと思う者のあし元をみるような。これは権力を使った犯罪ではないのか(企業は人なり)今の松下でんきは管理監督者のモラルが低すぎる。必ずこの会社は社会から多くの批判を浴びるだろう。退職を決めて良かったとつくづく思う企業は人なり

ここで働く男性と結婚して驚いたのは勤務時間がかなり長いということですほぼ土曜日も出勤していますまあ大抵の企業はそうだ!と言われるかもしれませんが…毎日朝の7時から晩の9時過ぎまで働いている…正直、2人の老後があるのか心配になります過労で体調を崩さないか…不安な今日この頃

不況の町、門真、なんでやねん さみしかった・・・三洋の状況もさぶ・・・どないなるんやろ とっても不安・・幸之助はん助けて・・

考え方の違いは、だんだんと企業活力を蝕んでいくでしょう。50年以上継続する企業はごく少数ですが、繊維・音響など過去の盛衰は何度も繰り返されます。自己責任による人生設計が大切な時代になってきているのではないでしょうか。

42ヶ月もありません。最大32ヶ月です。各課長も辞めさす面談で日々大変トップを始め馬鹿揃いですべては工場側の責任で首切りです。営業も戦略も自分の失敗を知ってて知らぬ顔!一方工場で働く従業員にはトヨタの期間アルバイトに松下の従業員を働かせたりして

早期退職者募集で5千人削減。勤続10年以上が対象で年齢により最大47カ月分の基準内賃金を「転身支援金」として退職金に上乗せする。さすが手厚いですね。

部署によるというのが真実。総残業時間の2/3程度はつけられるところもあれば、1/3もつけられないところもある。本当に部署によるというのが真実。ひどい部署に行くと、仲間の話がうらやましくて、泣きそうになるよ。それが松下だ。

中国などの経済での国境が曖昧になり従業員の給与が後進国と同列で論じられる様になってくると日本の給与レベルが高すぎ国際競争力が無くなったので給与水準を落とせというのが産業界の暗黙の了解だったのです。そのくせ産業にとってはインフレである必要があり国民生活の水準を落とす事を国と産業界がグルになって進めてきた。でも松下は中小企業に比べ恵まれている方です。

実は就職活動を始める時に思ったのですが、電工の売上がおかしいなあと。。2003・2004年と1兆弱できてるのに、2005年で5000億に半減。2004年あたりに松下電器がTOBで電工を子会社にしたときに、連結に計上して成長してるように見せてるだけなのかなあと。。ようは、儲かってない。。と思うのですが。。単体財務では成長的には普通のような気も。。

いや学生のレベルはそんなもんでしょ。これからこれから

たしかにショボイですね、この書き込み。完全に学生のノリ。一緒に仕事はしたくないタイプだな。そのノリで働ける会社に入ればミスマッチは少ないと思います。

中村改革がなかったら、松下、潰れたんじゃないの?この↓の方で中村改革を否定してる人は松下のお荷物社員だった人でしょ?それにしても、この女子大生の書き込みもショボイなぁ。

続きそして、最後に面接官が「うちの会社の悪いところがあったら教えてください。」と言ってました。私は、面接を受ける前にここのホームページを予め読んでいたので、 「V字回復は本当ですか?」と聞きたかったのですが、やめときました。もし、聞いてたらどんな反応をするのかな?面白かったかも?

この前ここの面接を受けにいったとき、ここの会社の本を貰いました。そして、面接に呼ばれるまで結構時間があったので、その本を読んでいましたが、その中に、「運動会をやる」と書いてありました。私はその時点で退いてしまいました。結局面接は落ちましたが、落ちて良かったと思います。あと、本当に社歌を歌って、スピーチをするそうです。寒すぎます。かなり、宗教の様なものが入っているのではないかと思いました。

どうでもいいけど、みんな評論家みたいな物言いだね。

正直言って、その程度の仕事でそんなに給料をもらっているの?というのが感想です。松下に定年までいられるならいいけど、放出されたら外では使いものにならないんだろうな。

情報は概ね正確ですが、やっている方向としては正しいでしょう。仕事しない社員に無駄な金を払う余裕はないですし。ただ将来ビジョンや成果に報いてモチベーションをあげる取組をもっとやるべきとは思います。

4月からMEIに出向、半年後には転籍という話を上司から聞かされました。多分転職します。今までの無能経営を棚に上げ、やりたい放題の改悪をする企業などに雇ってもらうつもりはありませんので。

こんにちは。純粋な疑問なのですが、キャノンの対価が4.6なのに対して松下電器の対価が3.0となっています。ただ、給与カーブの縮小版を見る限り、たいして差が無いように思うのですが、この差はどいったい何なのでしょうか?

記事内容は本当です。少なくとも私の周りでは。人事制度に課題がなかったわけではないでしょうが、やりすぎです。見境がなさ過ぎです。もっと他に先にやることがあるはずです。人事のトップが経営者の短期的利益追求を盲目的に受け入れ人事の役割を捨て去り人件費カットを事業部に無理やりやらせたのがV字回復の土台です。長続きはしません。すぐに化けの皮がはがれます。

経営層とモノづくり現場との意識の乖離がますます大きくなってます。利益目標必達のため、人員削減、設備投資縮小が進み、商品競争力の弱体化が進んでます。製造社員の継続的育成、技術の伝承、社員のモチベーションなど長期的な発展に必要な点が置き去りにされ、短期的な利益のみを追求する会社へと変貌しているのが今の松下の現状です。

概ね当たってますよ、この記事。組合幹部が組合の集会で、会社あっての労働組合と公言してるほどですから、労働強化は当分続くでしょう。日本企業の福祉充実を牽引してきた企業が終焉を迎えたと言ったところでしょうか。「産業報国の精神」中国の発展に報いる精神なのでしょうか?幸之助創業者が泣いてますよ。

まあ大袈裟に書かないと誰も面白くないからなあ。ってみんなそれくらいわかってここ読んでるでしょ?まあムキにならずに。同じ環境にいてもそれを良く思う人もいれば悪く思う人もいる。だからそれを客観的に善し悪しを判断するのは難しいと思います。確かに福利厚生は悪くなっているという事実だけは間違っていないと思いますが

私は社員ですが、儲かればその分社員は手厚い対価を得、儲かっていなければそれが減るのは常識。バブルに沸いて、儲かってた時期から減ったと言って、それがおかしな事かという事です。中村改革が削減ばかりだと言うが、今、それをしないとどうなんでしょう?なりたたない組織を持ち続けるでしょうか?取材班は良く調べてるようですが、上辺の一部分だけ取り上げているだけで、全体の内容としてはずれてる批判記事ですね。

↓の学生さんは何を根拠に模倣しブランド的な…ということがいえるのでしょうか?具体例を一つでもいいから挙げてみてください。

「売上あって利益なし」他社の特許を利用し模倣してブランド的な付加価値だけで販売しているからでしょうか?時間がかかるでしょうが、もう一度ものづくりの原点「研究開発」の観点から見直してみては。せっかく輝かしいブランド力をもっているのだから。…と思います。

信賞必罰がなければ、組織の指揮は乱れ崩壊します。松下には既に人を大切にする人材はいません。社員を大事にできない企業は、お客様を大切にできるでしょうか?会社幹部は何もわかっていませんね、経営とは人材で勝負することを。どれだけの優秀な人が去ったでしょうか?どれだけ人を育てているでしょうか?未来を予測すると答えは見えてきます!

皆様のコメントを見て、勉強になりました。ここに松下電器の社員はいませんか。実は、松下電器についてレポートを書いているところなのですが、もっと知りたいことがあります。ご都合がよければ、bakugyourei@hotmail.comに送信していただきます。お願い致します。

はっきり言って切られた従業員の恨み節に見えるんだが。不況のしわ寄せが今までまともにこなかった方がおかしい。所謂大企業でもここで書かれてることぐらい当たり前だと思う。いままで甘くしすぎて職場がだれてたことが伝わってくるな。

ES大事ですよねえ。長続きする会社は必ず従業員満足度が高い。決して甘くするのではなく雇用を重視しつつ公平・公正で信賞必罰なら従業員は頑張るものです。今の松下にはそれがないのでしょう。雇用は軽んじられ、不公平感があり、本社は行政・指導力もない、という感じでしょうか・・・

中村、福島、古池この辺が諸悪の根源。現場見ずして気まぐれで近視眼的な改悪のみ。多くの従業員の心は離れています。それに気づいていないのは経営者としての資質の低さの現われ。ESを無視した改革なら馬鹿でもできる。

フォーブス日本支社の馬鹿は自分でよく調べもせずに上っ面だけ見て記事書いたのだろ。本社のある門真市は失業者であふれ市税収右肩下がり生活保護激増数年以内に守口市と合併門真市は消滅する。

マスコミ喧伝と実際販売現状をそもそも勘違いしている人が社内にいるんですね、やれやれ。現実を知りましょう、V字回復という題目だけの理解はダメです。添えられている『危機は脱したがなお続く』の真の意味を理解すべきでしょう。また、改革で騒がれている件も、厚遇された福利厚生を一般水準に戻すだけです。過去活躍した方までの一般水準でない福利厚生を最前線で頑張っている人たちが支えるのはおかしいです。

マスコミをコントロール出来るのは日本の範疇までなのではないでしょうか?フォーブスで評価されたのは紛れも無い結果の評価だと思います。

当然の改革でしょう。高度成長期じゃあるまいし。これまで、維持できた事が感嘆に値する。新体制で松下は大きく伸びると確信する。

会社の様子がよくわかりましたが、はっきり言って今までの待遇がよすぎたのでは?金利7.5%なんて、ばかげています。退職者も世間の常識を知らないのでは?いまどきは下手すれば会社そのものがなくなる時代ですし。

よく調査されていると思います。退職者に対しても、無法な事をしています。その無法に反対する人たちのHP『松下福祉年金』が文字検索が出来ますのでご参考に。

記者からの追加情報

企画「ココで働け!」トップ頁へ

新着のお知らせをメールで受けたい方は ここでご登録下さい

キャリアコラムのメルマガ登録は こちらからお願いします

会員登録をご希望の方は ここでご登録下さい